昨天,看到英國《金融時報》中文網主編張力奮採訪Chris Patten的文章,寫得很好。Chris是英國牛津大學的終身校長,也曾經做過英國保守黨的主席;不但如此,他還擔任過英國出任歐盟的最高級外交官…… 可就是這個人,曾經被上海人叫做「戇徒」,因為這個Chris Patten的中文名是「彭定康」,恰恰就是英國在香港的最後一位總督,簡稱就是「港督」。 上海話的「戇徒」一詞與普通話「港督」的發音極其相似,所以,不僅是「肥彭」,每一任的港督,到了上海人的嘴裡,都成了「戇徒」。 「戇徒」,可能是到上海的外地人最早學會的幾個詞語,另一個則是「阿拉」。有一次,我到外地,出租車司機為示友好說了他僅會的兩個上海詞語,就是「阿拉戇大」,把我嚇得不輕,戇徒開車,那還了得? 到底啥是「戇徒」?簡單來說,就是先天性痴呆患者,俗稱「白痴」。還是香港,有次我在中環看到一個「戇徒」,頗似我幼時的玩伴(我小時候的玩伴是戇徒?),塌鼻頭、扁面孔、眼睛小而且分得很開,不是他是誰?於是我上去拍了他的肩膀,說到「儂哪能嘞香港啦?」,結果那人茫然地看著我,說到「咧話嚒吔?」(粵語「你說什麼?」)我這才想起,天下的「戇徒」,長得都一樣。 查字典,「戇」有三個意思:其一為「愚、傻」,其二為「迂愚而剛直」,第三種意思在上海話中沒有,就不說了。「戇徒」的「戇」,就是「傻」;上海話中的「戇徒」,頗似北方的「傻子」、「傻瓜」。但是畢竟真正的戇徒並不多,大多數情況下,還是說人「迂腐」、「不明事理」、「可佔的便宜不佔」之類的。 上海話中,「戇」字很普遍,有時甚至是充滿憐惜乃至愛意的。上海人從「談朋友」開始,就有很多人把男朋友叫做「戇徒」,可能由於上海女人愛「作」,許多暗示男朋友不「接靈子」,顯得有點「戇嗒嗒」、「戇兮兮」的「戇徒」相了。 當然,雖然口頭上說男朋友「戇頭戇腦」,心裡還是愛得緊的。愛得緊,當然就要談婚論嫁了;不過上海男人一旦娶親,這輩子就逃不了「戇徒」兩字了。 上海話中的某些稱謂,是有專用定語的,比如「強盜囡仵賊外孫」、「癩痢頭倪子」之類,當然也是要看語境、語況的。不過,若是在女婿兩字之上,冠以「戇徒」兩字,在上海話中,則是通行無阻的,只要是「女婿」,就一定是「戇」的。 俗話說「丈母娘看女婿,越看越歡喜」,上海丈母娘就喜歡女婿「戇」,當然這個「戇」,不是「呆頭呆腦」,而是對長輩畢恭畢敬,禮貌有加,這樣的「戇」誰不喜歡? 上海丈母娘常會不無得意地說「搿點儕是阿拉戇徒女婿買個」,「阿拉倪子長遠勿來看我了,倒是戇徒女婿三日兩頭送點麼事來」。 在上海,「戇徒女婿」一詞,丈母娘叫得順口,就連女婿聽得也受用。其實,上海男人聰明得很,根本不來爭什麼虛名,家和人安才是硬道理。戇頭戇腦有啥不好?戇了才有人疼,這叫「戇進弗戇出」,也叫「戇人有戇福」。 其實,「戇進弗戇出」的都是極精明的人。你看那些商舖店家,個個老好人一般,顯得忠厚老實,一副「戇腔」,可賺起錢來絲毫都不含糊;你若以為他「戇」,想佔他的便宜,讓他受點損失,他是死也不肯「戇出」的。 「戇」字還有一種寫法,是「戅」,並不多見;倒是有許多人把「戇徒」誤寫成「戇大」。這樣說來,尺寸大的能「戇」,尺寸小的就不行嗎?老大好「戇」,老二就「戇」不得了嗎?既然「戇」的一定是人,人者「徒」也,所以是「戇徒」而非「戇大」。 以前,還有段時間,有人將之寫作「憨大」,就在《新民晚報》上也看到過許多次,其實雖然「憨」字確有其義,實無其音。 也有人說,「戇徒」一詞來自於英語的「gander」,其音相同,故有此詞,不知確否,聊備於此;一九○六年始撰的《官場現形記》已有此詞,或許真從英語來,亦未可知。 其實上海沒有歧視戇徒的風俗,在很大程度上,上海是個很樂於向殘障人士伸出援手的地方,這也可能就是世界特奧會選在上海召開的原因吧! (寫於2007年10月31日)

說滬罵大全沒有人會看?記得好些年前在餐館打工時見到廚師有本黃霑的不文集,雖不是集廣東粗口之大成,卻也令講廣東話的大開眼界,由於當時忙碌,只翻了一兩頁,前幾天幾位朋友又講卻此書,說己再版了60多次了。而今想買還得等些時日再版了。

我在這裡也要慫恿閣主一次了。

賈植芳先生在提籃橋監獄遇到邵洵美。邵懇求他將來出來的話,幫他澄清一件事。1933蕭伯納來上海,是他出錢做東的。蕭不吃葷,他就在南京路『功德林』擺了一桌素菜,花了46塊銀圓。但是後來寫蕭伯納來上海,吃飯的有蔡元培、宋慶齡、魯迅、林語堂……就是沒有寫他。

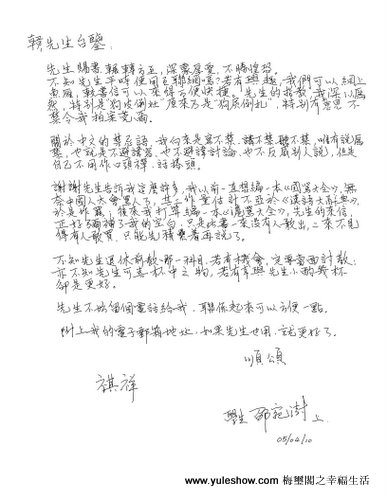

邵先生,你好!我是《LOHAS》雜誌的美食欄目編輯vivi,最近我在做一個關於粽子的選題,然後碰巧有一個剛讀過你的《下廚記》的朋友向我推薦了你的博客,讀下來我覺得你對食物有著非常獨特的認識和感情深厚的心得體會,因此想問問看你是否願意接受我們雜誌的採訪?由於在網站上找不到任何你的聯繫信息,只得在此給你留言,盼盡快答覆:)我的郵箱是:mynamy@gmail.com,希望能夠有機會進一步溝通,謝謝!

去年年底美國這邊出了一本書叫「Niubi!: The Real Chinese You Were Never Taught in School」,介紹當前中國各類粗話俗語行話流行語,現在反響不錯。

http://www.amazon.com/Niubi-Chinese-Never-Taught-School/dp/0452295564/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1273760191&sr=8-1

存在必合理。粗口之所以存在是因為它有雅言所無法代替的功用。就像北京陰三兒IN3說的,「這些詞不是語言,而是語氣」。

在下對粗口也很感興趣,以後還望多多交流!

劉津

上了你的當了,特地購了黃霑《不文集》來,首先不是粗口,其次不是廣東話,根本就是本黃色笑話集,不過倒是挺好看的。