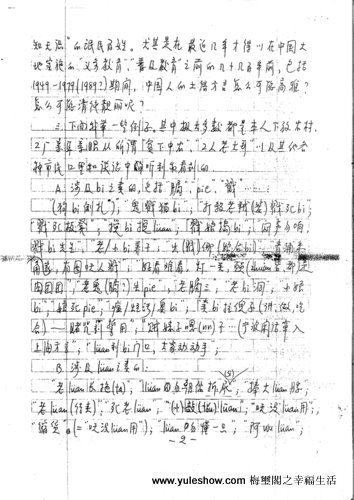

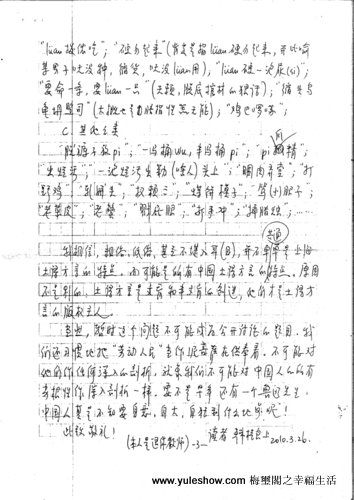

上海從”三年大變樣”開始,建設的步伐就沒有停過,以至於有段時間給人的感覺就是:上海怎麼到處都是斷井殘垣。上海不同於珠海、深圳,上海是個舊城市,要建設,必須拆了舊的造新的。所謂”舊的不去,新的不來嘛”!新中國大規模拆了舊的蓋新房,應該從上海開始。拆老房,蓋新房,原來的屋主就要搬到別的地方去了,所以有拆必有遷,合在一起叫”拆遷”。拆遷的過程中屋主往往能拿到數目可觀的補貼,乃至於許多人就等著老房子被拆,可以換新房,這種叫做”等拆遷”,有段時間,上海人相遇的問候語竟成了”倷屋裡拆遷了(口伐)?”便似問”儂發財了(口伐)?”一般。 房子,一定要別人來拆,才有補償,才有錢賺,如果自己拆,那就麻煩了。拆了自己家的敗家子,叫做”拆家敗”。上海話中,”拆家敗”指那些沒事花錢瞎折騰的人,哪怕他並沒有拆房子,這裡是指”拆散家當”的意思。 還有些是小孩子,特別是男孩子,沒事就喜歡”拆拆弄弄”–科技人才幼時大多如此,然而小朋友沒有價值觀,拆起東西來並不分貴賤好壞,把小木箱拆了,把祖父的打簧表也拆了,這樣的小孩,也是”拆家敗”。我有幸有位好父親,在我幼時手把手教我拆了一隻鬧鐘,上發條的扳手鏽住了擰不下來,父親竟教我用鋼鋸鋸斷了事,我玩得很高興,然而在祖母眼裡,就是”一個大拆家敗養了一個小拆家敗”。 這個詞,或許可以寫作”拆家牌”,在上海話裡,”牌”可以表示”相同類型的人”,例如”搿牌裡(例)人”,由此,”拆家牌”就是”那種拆家的人”。 上海話中,用到”拆”字的並不少,由於方言讀音的關係,也有許多有趣的語文現象。 比如,有些葷菜,是把原料中的骨頭剔除後再烹飪上桌的。然而到底該寫作”拆骨”還是”出骨”,就莫衷一是了。”拆”和”出”在上海話中的讀音幾乎一樣,許多人根本分辨不出來。想想也是,這個動作是”拆出”骨頭來,的確很難說清是”拆”還”出”。 上海菜很多因襲蘇州傳統,蘇州人最諳”拆”道,拆骨八寶鴨、拆燴大魚頭,都是從蘇州傳到上海的名菜,至於”拆蟹粉”,”拆蝦仁”只是蘇州人的家務活而已。蘇州人甚至有句咒人的話,叫做”剝皮拆骨做面澆頭”,風趣發噱可見一斑。 對於食物來說,”拆”與”出”分不清,根本無傷大雅,然而對於錢來說,麻煩就大了,”拆賬”是分錢的意思,而”出賬”指的是”支出”,在上海做財務工作,一定要搞清兩者的區別。 同樣,”拆”和”測”在上海話裡也幾乎發相同的音,於是,”拆字”和”測字”也分不清楚了。其實嚴格地說,”拆字”是”測字”的一個手法,”測字”是寫下一個字,根據這個字來判斷吉凶,通常用的方法有”加筆、減筆,拆字、移動、變形”之類;舉例說吧,一個”田”字,加筆可以成”佃”字,減筆可以成”日”字,拆字則分為”口”和”十”,拆字重組又成了”古”字,變形又有”申”、”由”、”甲”字。這些都是”測”字先生的基本功,其中又以”拆字”為最難。著名的楊修”一人一口酥”故事,就是”拆字”,民間更有神乎其神的傳說。過去,”測字”是販夫走卒之流,雖然也是讀書人打扮,但並沒有社會地位,所以上海有句熟語,叫做”文勿能拆字,武勿能賣拳”。 ”測字先生”多半還兼做一點查勘風水,批命書,看八字之類的”封建迷信活動”。”測字”先生一定會”相面”,所以上海話有”測字帶看相”的說法,這句話的真正意思是”順便”做事,比如說是出門買菜,實則買菜之前還要剪個頭髮,這種的做法,也叫”燒香看和尚”,好玩吧? 測字先生的小桌上,總有些筆墨紙硯皇曆乃至《三命通會》、《紫薇斗數》之類東西,測字先生的桌子很小,東西又多,所以鋪了一桌。在上海話中,把東西鋪得滿桌,叫做”擺測字攤”,特別是有些朋友文章寫不出,參考書擺了一大桌,東抄一句、西抄一句,幹些剪刀加漿糊的勾當,這種就是典型的”擺測字攤”。”拆、出、測”的同音現象,很有趣,更有趣的是那些連上海人都不見得聽得懂的”拆”了。 ”拆梢”是句切口,在上海黑幫中,”拆”是”奪取”的意思,而這裡的”梢”指的則是錢財,連在一起表示”敲詐勒索”。 ”拆白黨”是上海的特產,指的是一個特定的人群,專門靠女人過日子,就像”吃軟飯”的那樣,然而吃軟飯的只是讓女人養著而已,而這些人,不但讓女人養著,一有機會,便要”拆梢”,獲得銀錢一走了之。 然而,要騙女人錢,可不是件容易的事,特別要騙有錢的女人,就更難了。第一,年紀要輕,老頭子是被女人騙的,不是騙女人的。第二,要時麾,上海女人喜歡”懂經”的男人,要會唱歌、要懂跳舞,會幾句洋文那是更好。第三,人要漂亮,不但身材要好,還要面孔漂亮,不但漂亮還要白。中國自古以來形容男人漂亮,就叫”面如傅粉”,可見白是根本,面孔不白是做不成”小白臉”的。 如何讓面孔變白?用化妝品,以前的化妝品是雪花膏,”擦白”指的就是”涂雪花膏”,”拆白”者,”擦白”也。 ”小白臉”指的是專門”吃軟飯”的那些年輕男子,以”小白臉”為業,從事敲詐勒索坑蒙拐騙的,則是”拆白黨”了。 ”拆白黨”乃是”空麻袋背米”的勾當(詳見《麻將生活》),上海話中指那些專行詐騙,做”嘸本鈿生意”的人,統稱”拆白黨”。若是各位看官還是沒弄明白,去看看《姨媽的後現代生活》便知,周潤發扮演的那個男子,最後騙光了姨媽的積蓄,乃是典型的”拆白黨”。 小白臉與那女人,並非明媒正娶,實乃”姘居”,在上海話裡,非正式結婚而在一起的男女,叫做”軋姘頭”,然而”姘頭”總不會長久,於是有”拆姘頭”。但凡姘頭只有好聚沒有好散,男人說女的訛了他的錢,女人說男的騙了她的青春,於是總要鬧得”轟轟烈烈”,上海人叫做”拆散道場”。以激進的方式,把事情攪得”六缸水渾”,進行不下去,在上海話裡,就叫做”拆散道場”。 上海話中,”排泄”的發音,亦是”拆”,將在《拆爛屙》一文中詳述。 (寫於2007年12月12日)

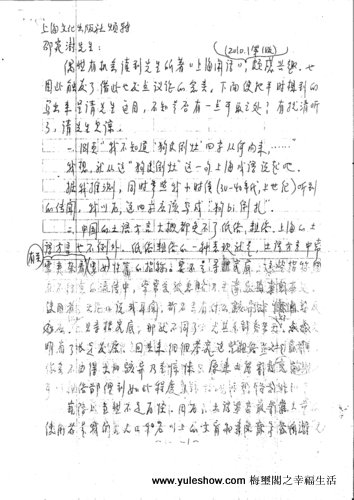

說滬罵大全沒有人會看?記得好些年前在餐館打工時見到廚師有本黃霑的不文集,雖不是集廣東粗口之大成,卻也令講廣東話的大開眼界,由於當時忙碌,只翻了一兩頁,前幾天幾位朋友又講卻此書,說己再版了60多次了。而今想買還得等些時日再版了。

我在這裡也要慫恿閣主一次了。

賈植芳先生在提籃橋監獄遇到邵洵美。邵懇求他將來出來的話,幫他澄清一件事。1933蕭伯納來上海,是他出錢做東的。蕭不吃葷,他就在南京路『功德林』擺了一桌素菜,花了46塊銀圓。但是後來寫蕭伯納來上海,吃飯的有蔡元培、宋慶齡、魯迅、林語堂……就是沒有寫他。

邵先生,你好!我是《LOHAS》雜誌的美食欄目編輯vivi,最近我在做一個關於粽子的選題,然後碰巧有一個剛讀過你的《下廚記》的朋友向我推薦了你的博客,讀下來我覺得你對食物有著非常獨特的認識和感情深厚的心得體會,因此想問問看你是否願意接受我們雜誌的採訪?由於在網站上找不到任何你的聯繫信息,只得在此給你留言,盼盡快答覆:)我的郵箱是:mynamy@gmail.com,希望能夠有機會進一步溝通,謝謝!

去年年底美國這邊出了一本書叫「Niubi!: The Real Chinese You Were Never Taught in School」,介紹當前中國各類粗話俗語行話流行語,現在反響不錯。

http://www.amazon.com/Niubi-Chinese-Never-Taught-School/dp/0452295564/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1273760191&sr=8-1

存在必合理。粗口之所以存在是因為它有雅言所無法代替的功用。就像北京陰三兒IN3說的,「這些詞不是語言,而是語氣」。

在下對粗口也很感興趣,以後還望多多交流!

劉津

上了你的當了,特地購了黃霑《不文集》來,首先不是粗口,其次不是廣東話,根本就是本黃色笑話集,不過倒是挺好看的。