要不是瓢潑的大雨,我斷斷找不到這家店,我本來是打算叫輛車,是世貿商城的五樓去吃晚飯,據說那裡有「全福建的小吃」。 酒店的邊上,有個小區,小區的弄堂裡,一排有靠十家飯店、茶館,很是興旺,飯店的門口有大水缸,養著活魚,店招上寫著「野生海鮮」,我向來對「野生」兩字不感冒,就繼續往前走。果然,一進弄堂,就有一家「味中香」,據說是吳再添退休後開的,所以酒店裡的人會說「吳再添就在後面」,原來指的是這家。味中香和「正宗」的那家(現在叫「佳味再添」了)比起來,沒有炸五香之類的東西,滷味也沒有,我並不想在一家「味中香」裡「吊死」,決定繼續走走,找機會打車。 無奈出了弄堂,雨就大起來,一霎時便彷彿是天上打翻了水桶,別說是沒傘,就是有傘的,一陣風過來,也是上下盡濕。廈門人打傘,都是那種高爾夫球場用的大傘,沒有縮折傘,廈門人長得又小,一個個打著大傘,很是奇景。 無奈,雨很大,好在廈門是沿海的城市,經常下雨,使得建築也充分地考慮了「躲雨」這個因素,有許多的「過街樓」,我就在沿著「過街樓」走,走來轉去,轉到了一條小街,一路全是髮廊,燈光昏暗,一個「剃頭師傅」都沒有,顯然不是干好營生的。 再往前走,是個菜場,稀稀落落地,已經收攤。然後,遠遠地望見有些食攤,都掛著「醬油水」的招牌。 阿發算是最大,最正氣的一家了。左右有兩開間的門面,一邊深一點,我去的時候,已經幾乎沒有位子了,服務員安排我到大間的最裡面,我說不如坐在門口,裡面開著空調,可能會太冷(由於淋了一身的雨,已經凍得有些發抖),服務員說裡面並沒有開空調。 看菜點菜,我也沒問價錢,就開始點了。一來,生意這麼好的店,一般不會斬人;二來,不是鼓浪YU上的店,想必不會怎麼亂開價;三來,開在這種地方的店,一般遊人是找不著的,只供本地人吃的地方,價格不會太離譜。 銀蚶,已經成了上海人的心病了,從那一年的甲肝事件開始,上海就再不許賣毛蚶和銀蚶了,吃蚶子,對上海人來說,更多的感覺有些像「雪夜擁姬讀禁書」,追求的不是書的質量,而是讀書的意境;吃蚶也是如此,只要見到有蚶賣,總會點上一份,為的,就是「吃不著」的好。我也是上海人,所以,看到銀蚶,當然也要一份。 土筍凍?當然要,到廈門就是吃土筍凍來的,豈有放過之理。咦,還有沒從碗裡倒什麼來的土筍凍?什麼,不是土筍凍?是土筍湯?好好好,也要,也要。 服務員見我這樣點菜法,特地關照了一聲「沒有發票的」,我說沒有發票沒關係,只要味道好就可以了。其實,我身上只有二百塊錢,而且點菜居然連價錢都不問,我也真佩服我自己,我心中存了個念,廈門的東西就是「好吃不貴」,再說了,真要吃完了拿不出錢來,身上的隨便抵押一樣,都值過許許多多,看我的樣子,也不像是蹭飯來的。 看到有九肚魚,就是寧波人說的「蝦(蟲孱)」,這裡叫做「豆腐魚」,倒是很形象。 繼續點菜,有了土筍凍,當然還要海蠣煎,服務員說他們還有種做法更好,是一顆顆分開炸的,哦?難得換換口味也不錯,要一份。 另外,看章魚很好玩,從沒見過這麼圓滾滾的品種,問服務員該怎麼做,服務員建議我換個土筍凍加章魚拼盤,欣然應之。 我問服務員,你們叫「醬油水」,到底什麼才是「醬油水」啊?服務員建議我要個葉子魚,說那就是醬油水,好,既然叫了「醬油水」,來了「醬油水」,當然就要嘗嘗「醬油水」。 點完菜,見到個老闆模樣的人,我說我要坐在街上吃,反正過街樓在上面,又淋不到雨,結果那人親自收拾一張桌子給我,就在空調壓縮機的下面,自斟自飲,自得其樂。 銀蚶一般,燙得太老。 土筍凍和土筍凍差不多,也是結起來的,只是更嫩一點,味道更淡一點。吃到後來,土筍凍化了,土筍湯也化了,味道就一樣了。原來這玩意是會化的,怪不是「佳味再添」要把土筍凍放在冰桶裡,只是不知道以前走街串巷的小販沒有冰箱,是如何做的。 章魚非常值得一提,既嫩且脆,入口而化,不像一般的章魚,咬得「牙塘骨」發酸。 炸海蠣,是人都會做,味道卻很好。外松脆,內軟糯,裡鮮香,真乃神來之筆。 醬油水上來了,給人的感覺像紅燒的,後來又聽說是蒸的,那就是清蒸好,淋上醬油水和油啦,應該很簡單,味道還真不錯,甜甜的,就是紅燒的味道。 最後結賬,這頓飯,連兩瓶「勁酒」,總共90元,總算老闆不用打110報警,一笑。 後來,雨小了,走回酒店,路過味中香,又吃了一碗蝦面,要了蝦仁、魷魚和大腸,大腸沒有煮酥,咬不動,湯很鮮美,腥香中帶著甜,不過面很差,有點象米線,是圓圓的,沒有嚼頭,卻又不像米線那樣嫩中帶勁,只吃了一半。 第二天,碰到廈門的朋友,說起「阿發醬油水」,他們說「這你都找得到?只有廈門人才會去吃的地方啊?」 阿發醬油水的招牌 這就是阿發的地址,叫我再找一次也找不到的,下回再去,只能問出租司機了 這是大間 這是土筍湯,其實也是凍起來的 我坐的位子,在空調壓縮機下,居然也算是個「固定」位子 我的「對桌」,也在「過街樓」下 這就是可愛的章魚,見過這樣的嗎?…

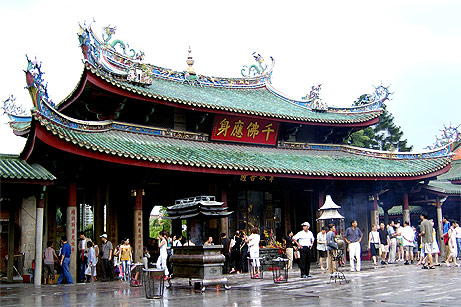

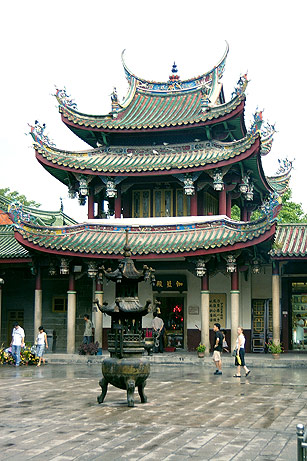

At this time of last year I was in Xiamen University.Nan Pu Tuo is about five-minute walk from the school.I have away from Xiamen for one year~ Your photos reminded me of that happy time when I was in Xiamen~