我從小就是在這條路上長大的,從七歲開始,搬到了愚園路,那時是條很安靜的路,只有20路和21路電車開來開去,很少有別的車輛……後來我獨立了,搬了出去,父母依然住在老房子,我也經常去看看他們。

路口的那家富春小籠館,是再熟悉不過的了,只不過是家門口的小店,所以從來就不曾思考過它的價值,印象中留存的,只有經常在下午四點左右的時候,在那兒排隊買新鮮出爐的黃橋燒餅。

就是這樣的一家店,路過了無數次,吃了無數次,但就像家中的糖芋艿、酒釀圓子,從來沒有去細細地品味過。及至後來到了揚州,才知道”富春”兩字可是大有來頭,富春茶社始於一八八五年,蟹粉獅子頭、拆燴魚頭和大煮乾絲就是其名下的中國名菜,說到得過的獎項,更是如不勝數,就要說到名人,更有巴金、朱自清、冰心、梅蘭芳、候寶林許多耳熟能詳的人物大加讚譽。

前幾天,辦公室成立了”週四美食團”,就是每週四的中午,到附近”吃館子”,於是我就提議了去”上海的富春”吃,雖然兩家並無聯繫,但是記憶中還是家不錯的點心店,就推薦給大家吧。中午出發,打了個車,當然是我領路,”從鎮寧路由南向北到愚園路小轉彎靠邊停車過馬路”,用上海閒話誇張點說,就是”閉仔眼睛也尋得著搿”。

結果”睜開眼睛”一看,”富春小籠館”不見了,只有一家”匯食酒樓”。我仔細端詳了好久,的確就是這裡,鎮寧路愚園路的轉角,就是這家店,門口還貼著小籠、點心的字樣,那就不會錯了,可為什麼叫了”匯食”呢?

在同事們的將信將疑中,我們走進了店,店堂是典型的上海點心店,嘈雜、紛亂、昏暗,每張桌上都是埋頭猛吃的食客,每張桌邊都有焦急等待的朋友,有點小時候見過的感覺了,我決定,不管店名叫什麼,就在這家吃。

以前賣籌子的改成了電腦小票,然而賣票子的不賣,說已經有一圈人等在桌邊了,到有機會成為”等食者”時再來買票不遲。

在和同事們等待”等位權”的時候,我在擁擠的店裡轉了一小圈,居然發現左邊有個小通道,僅容一人穿過,通道里是個小樓梯,可以通到二樓,於是我決定去探個究竟。”柳暗花明”是可以用在這裡的,上得二樓,是三間小房間,連著的,每間裡都有三四張桌子,很是干淨,也不吵鬧,看了一下各桌上,原來二樓是吃”點菜”的,就是”長袍”和”短打”的區別了。

樓上還有個”老闆”,五十出頭的樣子,個子不高,很得精明利落,跑前跑後招呼客人,差遣服務員,忙得不可開交。老闆的嗓子有些沙啞,想必是生意太好。樓上還剩下了一張桌子,倚牆還能坐三個人,我們有四個,實在擠不了,老闆讓我們等一會,說是有個吃”獨桌”的客人,就快好了。

等著的時候,老闆不失時機地請我們先點菜,我也沒問同事,點了幾個。果然過不多久,那人也吃好,於是我們落座,吃嘍。

第一道上來的是油汆小黃魚,15元一盆。我一開始點的是”腐皮黃魚卷”,但是老闆說那玩意不好吃,還不如吃油汆小黃魚,其實我也理解,中午這麼忙的時候,腐皮黃魚卷要用黃魚拆出肉來,再用豆腐衣包起來,然後再汆,火不能大不能小,而且要拆肉,當然用小的黃魚拆,拆起來的功夫更加費,如今忙市,哪顧得上弄這些?不過老闆的話很漂亮,說是油汆小黃魚更加好吃,那口氣,你不答應都不行。

好吃,果然是好吃的。小黃魚去頭,直接用大油鍋炸起,就和家中曝鹽再煎不一樣,家中的因為怕碎、怕粘鍋,所以要醃一下,雖然入味但是水份醃掉了,就不像店中製作,大油鍋炸 出來,不必先醃,而且既松且脆,皮肉完整,雖是一道”小菜”,亦見火候。店家配了辣醬油,極是上海人的吃法。

第二道是老闆推薦的基圍蝦,老闆說這幾天物價,15元半斤,其實這幾天菜場蝦滿為患,基圍蝦只要10元到11元一斤,但是依然閒話漂亮,讓人聽著舒服。所謂的”椒鹽基圍蝦”其實是用面漿拌了椒鹽,裹在蝦外油炸而成,但是面漿佮料稍稍咸了一點,好在蝦有析鮮,也是上來一掃而光。

席間我問起老闆關於”富春”與”匯食”的問題,老闆說原來是一家”富春小籠”,後來分成了兩家,後來又並成了一家,再後來還是分成了兩家……他說,樓下再往東,隔開一個門面,還是叫做”富春小籠館”,是從他那裡分出去的。當然這種說法,我不以為然,哪有給分店用正名,自己改店號的道理?

他說的那家,我也見過,就在匯食酒樓的邊上,當中隔著一家店面,最早的時候,富春只有轉彎角子的一家,後來那家也叫了富春,但都是在轉彎角子賣籌子,最終為何那裡成了正店,而這裡掛了新牌子,我就不得而知了。

老闆還說,兩家都是國營的,都隸屬於靜安區飲食公司,區別在於現在匯食酒樓,用的是以前的原班人馬,都是上海人,都是十七八歲進飲食技校,出來後就在飲食公司裡燒到現在四五十歲的老人,而現在的富春,則用了外地人,人員流動性大,所以菜餚的風味水準不易控制。

當然這是老闆的一面之辭,或許老人馬大鍋飯吃慣了,脾性未改,或許富春用新人,引進競爭機制,也有好處呢?甚至富春是否請的根本就是揚州大師傅呢?反正,一家店肯定喊一家店好,萬萬沒有拆自家台腳的事。

第三道是三鮮油條,我好久沒吃油條,有些嘴讒。這道本是杭州菜,將老油條炸脆,上面覆以蝦仁、胡蘿蔔、青豆等炒成的芡汁,乃是改良版的”鍋巴”,匯食的三鮮油條炒得中規中矩,倒也不錯。

我又問起老闆,既然是國營的,那他當然是承包的了,老闆笑而不言。我說如果正宗國營還有他這樣的服務態度,那根本就是勞動模範了,闔座皆大笑……

第四道是雞皮菜炒百頁,相當典型卻又家中並不常吃的菜,這道菜講究菜綠百頁香,菜要綠要酥,而百頁要軟而不爛,真正炒好並非易事,若是我炒起來,百頁用雞汁熬過,再旺火快炒而成,當然,這樣的店家,不會如此道地。然而炒得依然不錯,百頁倒也夠全夠軟,中午大家肚餓,竟是三兩筷子而光。

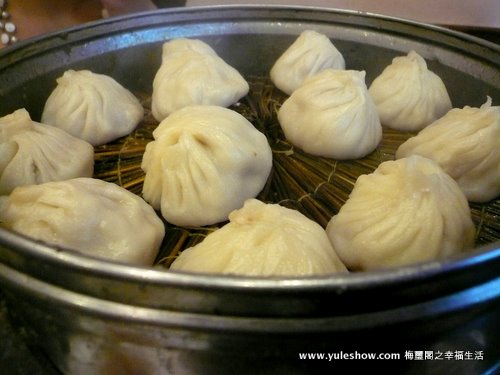

大頭戲終於等到,八兩小籠分成四屜上來,厚厚的一大摞。等不得店家上醋,我便伸出”五爪金龍”,捏起一個往嘴裡送。匯食酒樓的小籠是不開口,那樣的話做起來比較容易,有些店是開口的,則更漂亮。將小籠送到嘴邊,從側面輕輕咬開,吮吸湯汁,第一口的感覺,湯汁鮮美,清、潤、鮮、鮮,集於一身,於肉味外沒有絲毫蔥姜氣,實在不可不得。由於肉用得極新鮮,所以很是香甜,沒有些許”肉夾氣”,在上海這樣的小籠,非要到南翔古猗園,方有一比。

籠格洗得極乾淨,所以挾拿小籠的時候,沒有一丁點的拖泥帶水,不會粘破皮子,使品嚐的心情也更好起來。由於肉新鮮,真正是可以不蘸醋吃,上好的小籠,的確是不用蘸醋的。第一籠,轉眼吃完,到了第二籠。

美中不足的是,掀去第一格籠屜,第二籠遠遠望去,就沒有第一籠飽滿,一吃之下果然,湯汁明顯減少,想必是蒸久了的緣故。誰知每況愈下,竟是一籠不如一籠,乾脆打包不吃,帶回去給沒來的同事點飢。

看來再好的小籠店,也要吃一籠點一籠蒸一籠,千萬不能一點幾籠,就算是蒸得再好,從第一籠吃到第四籠,時間一長,味道也是大打折扣。要吃好東西,花點時間是必需的。

吃完結賬,連四碗小餛飩總共103元,在上海如此的價格吃一頓午飯,四菜加兩道點心,算是極其便宜的價格了,雖然後來的幾隻小籠沒有湯水,但前面的幾隻的確是上海最高水平的,心中告誡自己千萬還是要記得分開蒸,不至於”老舉失匹”。

哇,我以前念市三女中的時候經常和同學去吃,超好吃又很便宜,我住南陽路,感覺你的生活圈子很靜安

Yule Show: I started my life in Nanyang Road. I stll remeber the address: No. 19, Lane 77 Nanyang Road, where is currently Plaza 66.

哇,我以前念市三女中的時候經常和同學去吃,超好吃又很便宜,我住南陽路,感覺你的生活圈子很靜安

Yule Show: I started my life in Nanyang Road. I stll remeber the address: No. 19, Lane 77 Nanyang Road, where is currently Plaza 66.