(2009年12月5日,西貝筱面村天山店,點評網鏈接,店家主頁)

這家店開了挺久了,可能是受中國文學的毒太深,總覺得一家店叫「西貝」的店裡面的東西也正宗不到哪裡去。後來認識了一個來自大同的朋友,他介紹說西貝的味道不錯,於是有了想吃吃看的念頭。

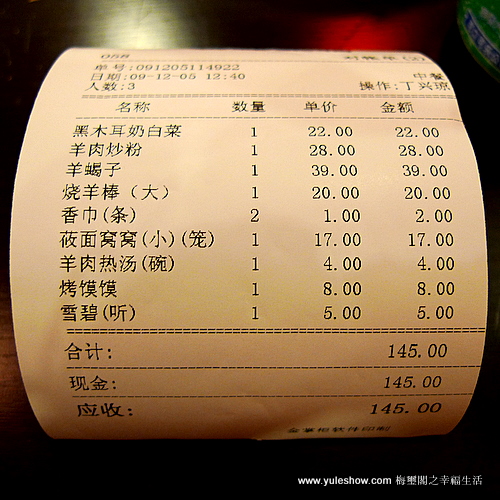

就這樣,我們去了西貝筱面村,吃了西北菜,東西味道還算挺正宗的,但是一隻「烤饃」賣到八元,我戲言到:「這種價鈿,到大同去賣,勿要吃耳光啊?」

這份筱面是17元,不帶調料的,調料另售

名字是不是很怪?是的! 本來,我打算拖全家人去吃「豆撈」的,不料嬙已經和小豆子說了去吃咖喱飯,結果小豆子不依不饒地定要去吃,弄得我沒辦法,只好和小豆子「約法三章」,要她保證一定都吃掉。 和嬙一起洗完車回來,已近六點,接了丈人、丈母和小豆,直接開到虹橋百勝,咖喱屋就要那條食街上。車很多,要停到地下二層,而且還是最後的部分才有車位,地下停車的地方很熱,有一輛Mini Copper不會停,佔了兩個車位,還有半截頭戳在外面,大家笑死。 他們乘電梯上去,要從百勝裡繞出來,我直接走樓梯,一推門,對面正好就是咖喱屋,晚上樓還先到,只是天實在熱,樓梯爬得喘喘的。 這家店,在中山公園有分店,我們上次去過,只是沒有吃到,這裡的人倒是不多,先前打電話詢問,就說不用定位,也有空的。 我們坐在一樓到二樓的「當中」,其實是「樓梯間」裡,好大地方夠大。 點菜很好玩,先定要哪種「澆頭」,再定要多少飯,再看要些什麼配菜,其實是讓套餐的價格看起來便宜一點,幾樣小價格加起來,價格就大了。 米飯分幾檔,每少一檔200克,其實這個份量是加了水後的「飯」的重量,並不是以前「糧票」的重量,所以200克其實不多。 口味分「不辣」到「重辣」五種,當中的「中辣」看說明說是「辣得頭上冒汗」,我就點了「中辣」,小豆的兒童套餐想必是「不辣」的,其它人都點了「微辣」,「澆頭」分別要了牛肉、炸豬排和蔬菜,另外還加了一個炸香腸薯條。 東西很快上來,四大盤飯加「澆頭」,樣子差不多,反正不是很好看的,但是小豆的兒童套餐豐盛得好,不但有飯,有炸蝦,炸雞,還有果凍和上好佳的薯片,不過這些都是小豆最近的「違禁食品」,我本想難得吃一次也無妨,不料小豆自己說「這些東西留著,等我以後病好了再吃。」真的是很乖很乖的小女生哎!

上次和大家聊了七一中學的校辦工廠,有網(同)友(學)說七一的校辦工廠本來還有樣產品——計算尺。 這玩意現在沒人知道了,我倒是在大學中學過,我雖然讀了一個近似於美術設計的專業,可是當年由於我們這個專業是新興專業,結果誰都不知道該學點啥,連老師也不知道該教點什麼。於是我們的專業課包括了素描、色彩、平面構成、立體構成乃至含有專業暗房的攝影課,同時也學了高等數學、物理、化學、力學、電工學在內常見工程類課目。在數學、物理、力學等課程中,我們就用到了計算尺。 計算尺是由二根固定的尺、一根可以左右拉動的尺、以及一個透明的當中有根中線的滑標組成的,每根尺上都有好幾排有刻度的數值,正反面都有,隨著左右的拉動,可以查出對數、三角函數、根和冪的數值,專業的名字叫做「類比計算機」,我反正當年也「幾乎」沒學會怎麼使用,現在就別提了。計算尺在我讀大學時屬於貴重學習工具,它做得很精緻,雖然是塑料的,但拿在手裡的質感,頗有些骨質乃至象牙的感覺。計算尺有個原裝的盒子,考究的人家,還專門做個布套子裝起來。 我用的計算尺,是我爸爸的,肯定不是七一中學生產的,好像還是個進口貨。我看他用了好多年,一直覺得那東西很神奇,小時候,我想碰一下都不允許;不過,等他給我的時候,他好像也有多年不用了。 說到計算尺,我還想起了另外一個東西來,學名可以稱之為「查找式計算機」,我起的名字。那是什麼呢?就是一本常用運算結果的本子,也有對數、三角函數、根和冪等,那本東西叫做《數學用表》,只要查就可以了。 我可能是最後一批使用計算尺和數學用表的人了,我是指在上海,因為等到大二的時候,就允許用科學計算器了,那時德州儀器還沒有進入中國,我們用的都是卡西歐的,那東西當時很貴,甚至超過大多數家長的工資,相對來說可比蘋菓手機貴多了,所以家境不好買不起的學生,可以問學校借,也可以繼續使用計算尺。 本來要聊小學的校辦工廠的,開個頭,八百個字就沒了。 我的小學,是全中國最牛的小學之一,這個之一,不會超過十所。雖然是個區辦小學,但級別是「市重點」,甚至是全國聞名的市重點,在撥亂反正後很長的一段時間,擔任著全國小學教學領頭軍的責任。 我的小學叫做上海市第一師範學校附屬小學,簡稱「一師附小」,我是1978年進的小學,也是文革之後第一批入學的,所以在校期間,我沒有遇到過高年級的學長。 是的,我在高中時,有高我們一級的學長,那些人,其實也是和我們同一年入學的,只是他們的小學讀了五年,我讀了六年,那是另外一個故事。 那麼好的一個小學,入學時卻連校舍都沒有,還在造。我們讀書的地方,在如今愚園路和愚園支路交叉的那個路口的三角尖上,在華山路的西邊。那時有個圍牆,圍牆中有幾幢平房,就是我們的學校了,也就是如今上海靜安立體停車庫的那個位置。 那個時候,從愚園路進入校門,左手有一排長平房,是我們的教室和辦公室,總共一個年級,所有的老師都在一起辦公。右邊呢,就是我們的校辦工廠,一個大大的平房。 校辦工廠的固定生產產品,是一種曾經非常流行的東西——油畫棒,對的,就是馬利牌,馬利牌油畫棒,就是在我教室「貼隔壁」生產出來的。 油畫棒的生產,是要加熱的,油總要化開的吧?油化開再加顏料,然後倒進一個很土法的機器,待稍微冷卻後,一壓,一根根的油畫棒就出來了,我總覺得那個機器,和做煤餅的機器是異曲同工的,只是反其道而用之,煤餅機做出來的是洞,油畫棒做出來的是洞中的芯子。做好的油畫棒包上紙,再裝盒,就完成了。 我已經忘了是否參與過包紙和裝盒的工作,倒是依然記得沒少撿斷了的油畫棒,次品的油畫棒就堆在校辦工廠的門口,撿上幾支連老師都懶得來管。 我肯定是參與過校辦工廠的生產的,我們那時有勞動課,好像是每週三的下午,對於我這種「心靈手巧」的男生來講,那根本不是勞動,好玩極了。 我做過電阻,勞動課時,每人發一根斷的鋸條,一塊小木板,一把電阻。電阻有二個引腳,我們的任務就是把引腳放在小木板上,電阻露在小木板之外,引腳才能放平在木板之上。然後我們就用鋸條的斷口,去刮電阻的引腳,刮去上面的氧化層,直到亮銅色露出來。 刮完一個引腳,再刮另一個,刮好的電阻交給老師。老師?現在想來可能是校辦工廠的工人,他的面前有個電爐,電爐上有個坩堝,裡面有融化的金屬,現在想來可能是鍚之類的低融點金屬。老師戴著手套,把排齊的電阻引腳浸到金屬融液中,再拿出來,快速浸到冷水裡,只聽「滋」的一聲,一頭的引腳就做好了,然後接著做另一頭。 記得一開始的時候,我們做的電阻是小小的,上面標著數字,後來數字沒有了,變成了四條各種顏色的環。老師說那是表示電阻數字的,並且教了我們解讀的方法,小時候學的忘不了,後來在我大學時做七晶體管收音機的時候,依然記得。 除了電阻,我還刮過電容的引腳,電容要比電阻胖得多,而且引腳的位置也不一樣,很容易分辨。雖然單個的電阻和電容根本沒用,但是他們經常會「莫名其妙」地出現在我的口袋裡,家裡的人也搞不懂,當時是我奶奶每天接送我的,奶奶有嚴厲,絕不允許走在路上撿東西玩,於是我口袋裡的電阻和電容就成了謎,對了,還有斷油畫棒。 我在勞動課上,還幹過一件事,就是剝雲母片。可能是看中了小孩子眼明心細,所以讓我們幹這件事。到我們手上的時候,是一片厚的雲母塊,記得就像一盒火柴似的,用鑷子仔細地揭挑,可以剝下很薄的透明的單層雲母片來,剝下來的雲母放在一張薄紙上,然後再剝第二片。記得我手腳很快,一堂勞動課,可以剝出一大疊雲母片來。 現在想想,當時的學校膽子也真是夠大的,我們剝雲母片,連個口罩、手套都沒有,好在當時也沒發生什麼嚴重過敏的事故,要是放到現在,被家長發現孩子在做「童工」,而且是這種「高危童工」。單層的雲母片晶瑩透亮,非常漂亮,只是雲母片非常脆,一不小心就破了,所以也就沒有意外地出現在我口袋裡。 等二年以後,我們的校舍完工,就搬到了新地方,好像也就再也沒有參與過校辦工廠的生產了。

經常有人問我:「你為什麼這麼會寫啊?」,仔細想想,我好像真的是挺會寫的,光是出版的作品,都有十幾本了,我一直開玩笑說,如果是木刻本的宣紙書,也算是著作等身了。 對於那個「為什麼」的問題,我的回答一直是:「語文老師教得好呀!」 我的小學和中學,都是非常好的學校,而且,好學校中還都碰上了好的語文老師,外加我來自書香門第,想寫不好文章都難。 我不喜歡做作業,小學二年級以後,我幾乎沒「正常」地做過除了作文以外的任何作業,之所以說到「正常」二字,是因為不做作業有時還是會被老師發現的,發現了之後,就要「不正常」地補上了。 作文,我倒是一直喜歡寫的,也從來沒有拖欠過作文作業,因為我寫得出來嘛!去年,馬伯庸到洛杉磯玩,我們聊到了中學的作文,中學的作文是八百個字,我和馬伯庸幾乎異口同聲地說:「八百個字?那怎麼夠啊?起個頭而已啊!」 先不說作文了,說說我的語文老師們,小學的老師顧樂靜和陸韻華,另有文章詳述,這裡就來說說中學的幾位吧! 初一初二是白瑞霖老師教的,又是一個風度超絕的女子,她的古文基本功超好,給我打下了紮實的古文基礎,以至於我到現在,依然很喜歡文言文,也喜歡看古籍。 我不是說起過的嗎?七一中學有幢三層小洋房,初一初二的教室是在小洋房裡的,那其實不算正規的教室,有的房間是方的,有的是長的,記得隔壁班就是長的,所以後排的同學離著很遠。 等陞到初三,就要搬到那幢「L」形的正式的教學樓了,初三是在底樓,我初中時在一班,也就是離當中樓梯最近的那個教室。那是開學前的一個返校日,就是付了錢領書的那個日子,一般會在八月底的某一天。 那時,我領好了書,來到那個教室,自己選了個位置,就看到座位旁有堆垃圾。這時,有個人走了進來,一個矮矮小小的女人,齊耳短髮,穿著條布褲子,上身是件暗紅花的兩用衫,腳上是雙平底的布鞋。 那時我正坐在桌子上和同學聊天,一看來了個校工,就問她有沒有掃帚,我可以把那堆垃圾掃了。她的個子不高,應該說很不高,因為我坐在桌子上,她是擡著頭跟我說話的,她說到:「你就是邵宛澍吧?『澍』是及時雨的意思,我希望你也能成為一個象及時雨一樣的人。」 媽呀,我嚇得跳起來,簡直可以說是從桌子上摔下來的。要知道,我的名字,從小到大,就沒幾個老師第一次就讀對的,他們往往是讀成「邵宛澎」的,每當讀錯,教室裡總是轟堂大笑。 可現在,一個校工,準確地讀出了我的名字,還說出名字的含義,這絕對不可能是個校工! 她就是我初三的語文老師,楊靜影先生,她不但教會了寫作,她還教會了我做人。她是我所有的老師中最樸素的一位,另一位是高三的班主任桑玉梅先生。在那次事件後,我深深地體會到了人不可貎像那句話,我再也沒有看重過「著裝」這件事,我高中的時候,名牌衣服開始流行起來,可我從來就沒放在過眼裡,直到現在,我依然穿著隨便,可能正是受了楊靜影先生的影響。 初三的男生,正是開心智的時候,楊老生給了我很大的幫助,我的人生觀、是非觀漸漸地建立了起來,我想我一生追求的「公平、公正」,正是楊老師給我打下了基調。 我的語文越來越好了,在中學畢業的時候,我成了語文狀元,我沒有參加過中考,而是根據會考成績直陞到高中部的,我的會考語文成績是區裡第一名,作文還被登到了《中學語文》雜誌上。 那是篇開放命題作文,叫做《我嚐到了__的甜頭》,我寫的是《我嚐到了嚐雨的甜頭》,說的是用精密試紙監測酸雨的故事,那時政治開明,這種「負能量」的文章照樣能夠滿分。 於是,《中學語文》的那篇文章成了我的處女作,等我到了高中,《中學語文》寄來張二塊錢的匯款單,我拿著這二塊錢去買了十本《中學語文》,至今還有五六本。很多事,第一次會很興奮,我第一次出書,是《梅璽閣閒話》,我也開著車去出版社買了好多本。 現在,我給雜誌的文章,都不要求編輯部寄雜誌給我了,甚至出新書,我也衹要個一本二本留念即可。我自己也沒搞懂,當時出錢買雜誌買書是為了什麼,我沒有送書的習慣,我一直認為送人自己寫的書是一種「格調」很低的行為,當然還有種格調更低的作者,就是別人買了書叫你簽個名,還得加上「指正」二字,又不是你送人的書,指正個什麼呀! 到了高中,已經是那個「八百個字不夠開頭」的時代了,那時的作文簿,是十五格一行,十二行一頁,那真是不夠寫,後來我就自說自話換成橫線本了,反正不用數格子,我肯定夠。 高一高二的語文老師是余又文先生,一個非常有趣的胖胖的老太太。嚴格地說,她的語文功底衹是中上水平,我那時已經是「博覽群書」了,有時問到余先生,她倒沒看過,我心中自是小小得意。 千萬別以為余先生的水平差,她的語文課上得極活,她佈置寫週記,全開放議論文,我那時特地找了本16開的大本子,每週從《新民晚報》上剪一篇下來,然是就時事論校事,著實在那兒發了不少校長與老金頭的牢騷,余先生也不以為忤,有時甚至當眾讀出來,表揚我敢說敢寫,以至我至今就沒有寫文章瞻前顧後的壞習慣。 在余又文先生的時候,有幾件軼事寫出來,與大家分享。 一是我寫了篇「萬字作文」,那次還是寫在作文簿上的,寫的是我的「情史」,寫了好幾本,一晚上寫成,所以高一的我,就有著「下筆萬言」的本事,打那以後,我就不用作文簿了。 二是有一次,我在作文中寫到:「我對爸爸說:『我的名字太難寫了,人家丁中一的名字多好寫啊!』」,余又文先生雖然給了那篇作文一個高文,但有一條旁批:「你欺負老師沒讀過瓊瑤?」,哈哈,露餡了,不過我的名字是真難寫,小時候別的同學已經開始答捲了,我連名字都沒寫完。 余先生教學真的很活,她還組織我們開展辯論,有一次,就「魚與熊掌」的辯論,她與我班一位同學互扭著胸脯吵到校長室去了,那次的是非已經記不清了,反正學生看到這種事麼肯定起鬨,於是,一群人一起到了校長室。 余先生的辯論會教會了我一分為二地看待事物,也教會了我天下事不是非黑即白的,再後來,加上我對形弍邏輯學的自學,成了我現在的風格。 余先生的時代,我的語文叫上著玩,作文叫寫著玩,無所謂多少分的,就算不是第一名麼,也總歸是前幾名的。 可是,好日子,到頭了。 高三了,換了一個老師,黃申良先生,一個大模子先生,我吵也吵不過他,打,估計也打不過,高中的我,雖然長得挺高了,可是依然瘦弱,關於我體型的故事,以後專門寫一篇。…

親愛的老邵,你的食物照片拍得太漂亮了,能透露一下相機的牌號和型號嗎?

這是一台小機器拍了,Lumix LX3,本站所有照片(除了不超過10張轉載之外)都有EXIF信息的,最近幾年的大多數還有geotag,標註出所在位置。

是莜面,不是筱面啊,lz

深圳的西貝酸奶賣9元,貴一元。

另請問,大同的朋友是不是姓「YUAN」?