Related Posts

[廈門] 物價漲跌拿圖說 做個表格最清楚

2006年3月7日佳味再添的價目表 2006年8月5日佳味再添的價目表 2007年5月25日佳味再添的價目表 2007年10月4日佳味再添的價目表 2008年6月4日佳味再添的價目表 最後一張是我做的表格,最後一列是2008年6月和2006年3月的漲幅,平均漲幅46%,誰說物價沒漲的?不過,據說(又是”據說”)”對人們生活影響不大”,同時,中央電視台說台灣物價指數漲了百分之五,人們”民不聊生”。

佳味再添 之二

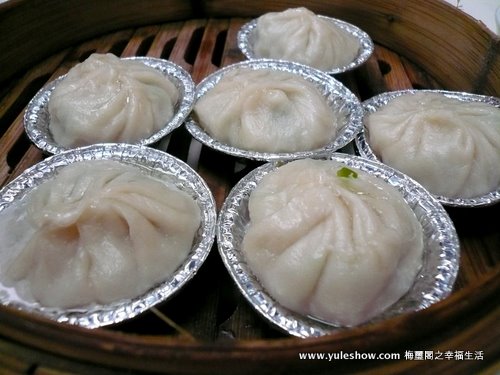

到了廈門,竟忍不住「一頓兩吃」起來,所謂的「一頓兩吃」,就是每頓要吃上兩家飯館,方才過癮,這不,統共五十多個小時,不算早飯,只有一頓午飯是別人請的,餘下該有三頓,我倒是吃了六家飯館,其中倒有三家是和「吳再添」有關的。 中午從南PU陀出來,叫了輛車到黃則和花生湯,在其隔壁買了點肉鬆,便信步朝大同路「佳味再添」走去,路上還碰著一隻豆腐花攤頭,一塊錢一碗,很嫩很嫩,不過廈門的豆腐花是甜的,不像江南的放蝦皮、醬油般的親切。 問起攤主,說是早上賣一桶七八十碗,過午的一桶有一百多碗,及至問到他一斤豆放多少水,便死活不肯說了,被我逼不過了,說「我們都是用桶量的,不知道份量」,這句話要一開始就說,我倒也信了,無奈到了此間,我雖然不信,卻也沒有那逼供的手段,只能作罷。 到了「佳味再添」,已經一點敲過,不過店裡沒有收攤的跡象,於是買了五塊錢的熟菜票子,又買了張三塊錢的蝦面票。 先到熟菜櫃「依例」要了兩條五香、四粒土筍凍和一隻滷蛋,今天依然沒有忘記「依例」問一聲「有醃蘿蔔嗎?」 「哪裡有醃蘿蔔啊?」服務員隨手抓起一把白色的片片,「這個叫酸蘿蔔」。 五香的味道依然是很香,土筍凍也還是老味道,既然今天有了酸蘿蔔,就好好地品嚐一下酸蘿蔔吧。第一口,覺得不酸,不但不酸,還有點辣,那種蘿蔔特有的辣口感覺。哎呀呀,不管是醃蘿蔔,還是酸蘿蔔,當然酸蘿蔔也還是醃出來的,凡是不打算生吃蘿蔔,就不能有這些辛辣的味道。 吃了幾口後,發現辣味沒有了,但萬萬不是「已經吃習慣了」的緣故,我想或許是有的先醃,有的後醃吧。酸蘿蔔蘸著廈門辣醬,甜、酸、辣都有,但每種味道都是淡淡的,並沒有哪一味太強而「搶了鋒頭」,也沒有哪一味太弱弱而「失了風彩」。 今天的滷蛋「沒有花頭」,一來服務員太忙連切也沒有切開,就不方便蘸醬了,二來鹵得時間過,不說味道了,就是色面亦是淡淡的,不到位。 等熟菜吃完,到蝦麵攤取是面,看到那裡煮著的魚丸、肉丸很是可愛,特別是魚丸,一個個白白胖胖汆在水面上,既清爽又誘人,於是要求用三塊錢蝦面的票子拿魚丸,服務員給了我五個魚丸,也不知道水牌上2.5元的魚丸應該是幾隻。 好像福建的魚丸都是夾心的,魚肉蓉裡面還有肉蓉,記得上次在福州吃過魚丸,彷彿放了太多的澱粉,這回在「佳味再添」的魚丸倒是非常的好,有彈性、有嚼勁,卻又不死硬,魚丸上有許多小洞,可以打發到位。我一直在想,以前做魚丸全是手工活,如今有了電機的攪拌機,這打魚蓉的活,可以省力不少,卻為什麼偏偏一顆好魚丸,始終都是可遇而不可求呢?如今的飯店,把太多的心思花在如何賣出更多的魚翅、龍蝦,卻往往忽視了身邊的好東西。 更多的時候,飯店是誤解了「招牌」的HAN義,總以為「金鉤排翅」是招牌,「八頭網鮑」是招牌,殊不知一家好飯店的招牌菜,就是應該人人都會點上一份,人人吃了都說好,那才叫招牌,招牌是人傳人喊出來的,並不是你印在招牌上,就是招牌菜的。 回來再說「佳味再添」的魚丸,這個魚丸松而有彈性,裡面的肉卻不是爛糊的肉醬,而是「有骨子」的小肉粒,久煮後肥肉煬開,咬上去就有肉湯流出,鮮香滑油,實在是件好東西。 每次到「佳味再添」來,總是拿著它和上海的小吃店比較,總是覺得雖然樣子差了些,但味道倒要好上許多;雖然盆ZHAN碗碟比上海的更嫌破舊,然而卻更有一種「家常」的親切感。到如今,這家店中唯有「油蔥(米果)」和「芋包」兩樣沒有嘗過,就留到下回吧,反正,這家店雖然離家八百多公里,但是於感情來說,就像家門口的小店一般。

[廈門] 佛寺內扔錢祈福 南普陀看人撈錢

錢真的是好東西,赴湯蹈火為兄弟是沒有的,為錢的大有人在,兩肋插刀為朋友是找不到的,為錢卻比比皆是。 世間終是俗人多,在各地的旅遊景點,特別佛場道觀,總能看到這樣的景象:但凡有個小池塘,若池塘中有只空的荷花缸,便有人將硬幣往池中扔,據說那硬幣若是搖弋到了缸中,便是求得財了,兆示著好運橫財的來臨;但凡有只香爐,若香爐低的話,投擲就沒了挑戰性,於是遊戲規則變成了將硬幣擱置在香爐的斜面上,大多數地方都有這樣的”投擲”、”擺放”遊戲,只要前人的嘗試痕跡存在,後人就會趨之若鶩。 記得有一次在飯店門廳中看到一尊大肚彌陀佛,手中捧著一隻金樽,周圍有些散落的硬幣,於是食客們也紛紛拿硬幣去扔,佛前圍著欄杆,不管食客的錢是否扔進了金樽,反正遲早都是進了飯店老闆的口袋。 施小錢得小財,是大多數人的心願,不但施錢,還可娛樂,大多數人都不會反對。殊不知,若是施的錢既不助僧道,亦不濟窮苦,乃是功德全無,為求財而先損無名之財,亦是報應。 曾經在好幾個景區的文物商店中看到供著的佛像前面居然也有功德箱,玻璃罩子的箱子,是為了讓”後人”看清裡面的錢,裡面也的確有錢,十元、五十、一百的,都有。出人意料的是這種既無挑戰、又無功德的”施捨”,也的有人是因為看到了玻璃罩中的錢後慷慨解囊的,只能一笑了。 福建名剎南普陀的後山,就有一處極好的”娛樂場所”,沿著山勢拾級而上,穿過大悲殿亭,過法堂朝右走,就是後山了,路口有在石,石有二層樓那麼高,記得著些字,石下總是有那麼十來人,手中攥著幾個硬幣,對著大石的斜面往上拋,希冀硬幣可以滑入刻字的凹痕中,停在石頭上。於是乎場面動人,幾個人往上拋硬幣,伸長脖子看”走勢”;扔上去的硬幣滾落下來,滾得遠遠的,又有幾個貓著身子撿”落花”。 於是一批人心懷沮喪的離開,一批人滿懷著信心而來,以有一批人酣戰正歡,還有一批人躍躍欲試,只有那麼少數幾個心滿意足,活脫脫地構成一幅人間求財百憨圖。 再往左看,正有一群人轉著池塘看,池塘名叫洗心池,池中有只一米來高的小石亭,池中的硬幣星星點點鋪滿在池底,煞是有趣。不過這回圍著的人倒不是在比試誰扔中了石亭的小窗,這回有更好玩的–看撈錢。 有一種火鍋叫”豆撈”,然而從來沒有在此類火鍋中吃到過豆子以及豆腐,後來問了懂的人,才知道豆撈是澳門話”都撈”的諧音,至於撈什麼,無非名利兩字了。世人皆想撈,卻又苦於沒有機會,這回在洗心池,著實看人撈了一回。 洗心池中遍地都是錢,有個撈錢人站在水中,身上穿著齊胸的水靠,靠是橡膠做的,看上去厚而結實,但也很笨重,小石亭邊擱著一隻塑料筐,筐裡放著已經撈起來的錢,撈錢者站在水中,行動緩慢,可能是皮靠不方便,加之水深的緣故吧,只見他牽著一根繩子來回走動,走一圈回到小石亭那裡,將繩子拎上來,原來繩子的末端綁著一塊大的吸鐵石,上面早已吸住了許多硬幣,看著撈錢人費力地將硬幣從吸鐵石上掰下,想必那塊吸鐵石的吸力不小。 每次把吸鐵石扔下去,只能吸上十幾個硬幣來,所以撈錢人只能一遍又一遍地撈,我拾級而上,到了洗心池的二樓,就是山坡上的另一個洗心池,正好也有一個人在那兒撈錢,他正用竹掃帚在池底劃拉,池中的紙幣就被竹絲纏上來,撈錢人一次次地取下來,放在筐中。 洗心池邊上有塊牌子,寫著”佛教聖地,清淨莊嚴,洗心池中,嚴禁亂丟”,牌子的邊上還有遊客拿去錢來去扔洗 心池的小石亭,有次不巧,扔在撈錢人的臉上,民風如此,不知該嘆還是該笑。 最後記一筆,一九九九年,閤家春節游靈隱,當時”燭天燭地、人山人海”,由於當時不准明火進香,許多人的香只能放在佛前,我親眼見到有個少婦塞了一百元錢給和尚,只是為了能夠將她的香擺得離佛近一點,想想看球也分內場、外場,道理是一樣的。

我是倪泓,看了這些吃的,饞死我了,照片是你拍的嗎?拍得好好哦.你們的幸福生活我一定要認真的閱讀.

呵呵你的菜單上少了一道菜哦,豆腐泥鰍。