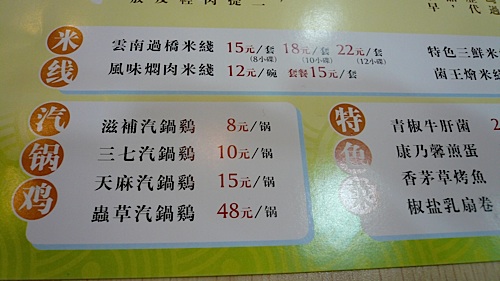

新店新開張,捧一下場,其實我也不知道是第一天開張,只是附近沒找到吃的,於是一大幫子就吃了這家。點菜,什麼都沒有,說是第一天沒有準備那麼多菜,然而肚子餓得不行,嘸沒神思去尋別的店吃了,於是一個一份過橋米線,一份氣鍋雞,總計175元。

地方是朋友帶去的,我跟著別人開車,東轉西轉也搞不清了,反正就在大寧綠地那兒,有個大型的超市社區,裡面有哈根達斯,有星巴克,什麼都有。

Related Posts

粢飯糰

「現在生意勿象靠十年前介好做了,我擺格只攤頭,主要還要想著納格點老客人呀!」,我在臘月二十八聽到攤主如是說,雖然這衹是做生意的套話,但聽著就是讓人感到舒服。這是辦公室後面的一條小街,我來了八年了,雖說不是天天報到,有時甚至會連著幾個月不去光顧,但依然享受「老客人」的待遇——走到攤前,不用開口,甚至不用說「老樣子」,想喫的東西就會送到手上。 最早認識這個攤子的時候,衹有「老闆娘」一個人,說「老闆娘」實在是調侃了;每天,她衹有一輛小推車,一隻桶,幾個調料碗而已,究其成本,可能也就幾十元錢吧。「老闆娘」記性特別好,衹要去過的客人,她一般都能記住上回喫的是什麼,如果你覺得好,她會照舊再給一份,如果你想換口味,她也可以根據你喫過的再做建議。 這個攤,賣的是粢飯糰。「粢」,查字典,說是「穀物」,說白了,就是「米」啦,不管是蒸熟、煮熟、炒熟,其成品,總歸是米。在上海話裡,有兩樣東西稱之為「粢飯」,一是「粢飯糰」,用糯米做的;另一是「粢飯糕」,用大米製成。 粢飯糰,可能是全上海最簡單的小喫了,說白了,就是糯米飯糰而已嘛,後來,有人賺太簡單,飯糰裡包上油條,這樣一包,就是幾十年(甚至上百年、幾百年),反正在過去,粢飯糰就是糯米飯包油條,唯一可能有些變化的,就是加上一勺糖。 我小時候對粢飯糰是很有感情的,因為那可能是唯一可能喫到白糖的機會。記得小時候,用木桶賣的小喫衹有兩種,粢飯糰和豆腐花,賣粢飯的木桶裡裝著滿滿一桶白白糯米飯,攤主客客氣氣地問「二兩?三兩?」,得到回答後,在左手上鋪起一塊小濕毛巾,用一個勺子盛起一團糯米飯放在左手,將飯攤平,右手便拿起一根油條來,一折為二,再折為四,然後左手團起,用飯將油條包起。像我們這種小孩子,不等攤主包完,早嚷了起來「加抄糖,加抄糖」,「抄」是上海話,一調羹的意思,記得那時的粢飯糰是兩角錢一個,加「一抄糖」要五分錢。 於是攤主臽起一調羹白砂糖,撒在油條的夾縫裡,然後再盛起一團飯來,蓋住油條,順勢用毛巾包整個飯糰包起,用力捏緊,最後再將毛巾打開時,手心裡是一個拳頭大小的楕圓形飯糰。 喫粢飯糰,要有本事,所謂「隨喫隨捏」,要喫一口,捏一下,才能保證裡面的油條和白糖不會掉出來,水平好的,從頭喫到完,始終是一個團,衹是那個團在不斷地縮小;不會喫的人,衹要咬上幾口,飯糰便散了開來,再喫幾口,油條橕起來,衹能雙手捧著喫,雙手捧著一塊飯,上面放著一根油條,那樣子別提多奇怪了。 說也奇怪,小時候的粢飯糰是硬硬幹幹的,所以很容易散開來,像我這種「饞白糖」的家夥,衹能練就一身真本事,把個粢飯糰喫得漂漂亮亮的;現在的粢飯糰,都是濕濕的,很容易粘在一起,而且現在賣粢飯的包完飯糰,總是放在一個小塑料袋裡,客人喫的時候,捏起來就容易多了。我有時靜下心來想,可能現在的粢飯糰是純糯米做的,而小時候的粢飯糰裡可能摻了別的秈米、大米(滬語粳米)之類吧。 粢飯糰就是這樣的一件東西,盛載著我小時候對白糖的回憶,現在大了,對白糖不感冒了,甚至有點想喫鹹的。就是那個「老闆娘」,滿足了我的「臆想」。她從最早一人一輛推車,只做「傳統粢飯」開始,現在已經變成了兩個人,一輛黃魚車,也從以前的「轉彎角子」(以前放在兩條小路的轉彎角上)到了現在的「寄人籬下」,她租下了邊上麵店的「早點時段」,攤子就擺在麵店的門口屋簷下,下雨下雪再也不用橕起一把大傘了。 她的粢飯糰也從最早的「白飯包油條」,漸漸地增加了肉鬆,後來又採用了血糯米,從根本上改變了「粢飯糰是白色」的這一習慣思維,再往後,她的粢飯糰裡可以放醬蛋、鹹蛋等等,現在我這個「老客人」的「老樣子」是白糯米飯加肉醬、肉鬆、榨菜以及一隻醬蛋,這樣的一個搭配,我開玩笑說是「超級無敵巨無霸」,聽上去有許多東西,價格卻很便宜,衹要三元錢,較之於兩元錢的「包腳布」,可謂物有所值了。 「老闆娘」很客氣,有時我開車那條小路,衹要搖下窗朝著對街喊聲「阿姐」,她就會包好了送過街來,從車窗裡遞給我;有時,甚至我不用喊,她看到我的車過去,就會替我包好。 聽「老闆娘」說,她的家在兩公里外,她每天三四點鐘就要起來蒸糯米,而每天下午還要燒肉醬、醬蛋什麼的,她說等她的兒子讀完大學,她就不做了,希望她還能唸著我們這些「老客人」,多做幾年,祝她身體健康。

[上海回憶]洗澡之一

洗澡,上海話叫「汏浴」,蘇州人說「淴浴」,好像蘇州話在這件事上,發音有韻味得多了。最早的時候,我一直寫作「汰浴」,對的,多了一個點,後來我爸爸看到了,說不對的,雖然二個字是一樣的意思,但是「汰」衹有一個音,就是「泰」,即「淘汰」的「汰」;而「汏」有二個音,其中一個是「汏浴」的「汏」。 我有段時間,每當聽到同齡的女性說:「我從小就老要清爽呃,一天勿汏浴嚡勿來三呃!」,我就敬而遠之。別問我女人為什麼會對我這麼說,你想歪啦,大學和剛開始工作的時候,學校一起出去玩,單位裡搞活動出去玩,總會討論住什麼樣旅店,那時又沒有什麼如家、漢庭的,要麼就是挺好的賓館,要麼是差一點的招待所;有時同事同學會建議省點錢,說難得一二個晚上,沒洗澡就沒洗澡了,這時,就會有女性說前面那句話了。 在我成長起來的年代,要想每天都洗澡,哪怕她爸是管澡堂子的,也不可能,得要她媽管的才行。當時的小女孩能每天洗澡的衹有一種可能,就是住在廠區裡的,廠區裡有職工浴室,還得是非常大的廠,小點的廠,浴室還按男女分單日隻日呢!還記得嗎?那個著名的相聲,不就說到「上午,男同志洗澡、女同志參觀;下午,女同志洗澡,男同志參觀」,想想看,這玩意當年能上春晚,放到現在,在辦公室裡說妥妥的性騷擾。 笑話歸笑話,騷擾歸騒擾,你不知道,當年還有因為這單雙號,差點弄出流氓罪來的呢!分單雙號的浴室,門口會掛一個牌子,上面寫個大字「男」,表示今天是開放給男的洗澡,牌子的反面是個「女」字,自然就如字面的意思了。 那時一週上六天班,單雙號,還有二種分法,一種是按星期分,一三五,二四六,這種分法的多半是週日休息的單位;而那種二十四小型連續的生產型單位,要三班倒的那種,就按日期分,大月多一天,就讓男的多洗一天。 那時的人理念和現在不一樣,哪怕在工廠上班,有條件天天洗或者日隔日洗,也並不會真的就去洗,別的不說,香皂多貴呀,洗了澡總要洗衣服吧?肥皂還要票呢!因此,除了真正一線幹髒活累活的工人,並沒有人天天洗的。 那時上班,節奏遠沒有現在這麼快,節奏一慢呢,常常會記不住日子。有一次,有個男職工想洗澡了,看了一眼浴室門口掛的牌子是「男」,於是拿著面盆拖鞋就去了,撩開棉簾,眼鏡上一層霧啥都看不清,正想放下面盆擦眼鏡,就被人打了出來,扭送到保衛科。後來橫調查竪調查,總算搞清爽是大風把牌子吹翻了面,還好在這位家庭出身根正苗紅苦大仇深平時表現作風正派積極向上,才過逃過一劫;若是平時就是個吊兒郎當遊手好閒的主,若是再加上人緣不佳,撞上個嚴打,估計小命也就不保了,哪怕什麼也沒看見…… 工礦企業醫院學校,這些都有自帶的浴室,普通家庭就麻煩了,所以和我同齡的女性說「從小天天洗澡」,我的想法是還真有人把自己給騙了的?有人說,也不至於吧?不就沖一把的事吧?哎呀,怎麼說呢,別說當時家裡的籠頭放不出熱水來,家裡也沒有蓮蓬頭呀,那時有很多女孩子洗頭,是叫爸爸拿個「銅吊」在旁上幫忙澆的,還有人說天天洗嗎?後來,有一種塑料的簡易蓮蓬頭,用虹吸的原理把水吸上去再噴出來,很受上海市民的原因,把蓮蓬頭一掛,就可以洗淋浴了,洗淋浴要用的水,可以盆浴節省多了。有人又要說了,這個上海小男人作家也太精明了,不就是點水嘛,至於這麼精打細算嗎?各位看官,不止是水,水還要加熱,還要到盆裡去,還要從盆裡出來,都是事情,而淋浴則簡單得多了。有人說看到三點式就不自然,要知道,七八十年代,女人穿條短褲戴隻胸罩在弄堂裡洗淋浴的多了去了,當然,也分地段,那個時候,整個上海的地域差異很明顯,寫這個容易得罪人,等我哪天有空了寫,我就喜歡得罪人,看人恨得牙癢癢的樣子。 1976年,我從南陽路搬到了中實新村,一進門,是廚房,在廚房的一角,有一隻直到天花板的大桶,那是個家用的鍋爐,鍋爐有進水出水,接著煤氣,出水走熱水管,可以供一幢房子冬天的取暖,也供揩面臺和浴缸的熱水籠頭。 氣派吧?你們一定以為我會接著寫怎麼擰開熱水籠頭,放滿鑄鐵浴缸,然後小少爺躺著洗熱水澡了吧? 哪有那麼好的事啊?那種小資產階級的生活方式,早就被打倒幾十年了,熱水籠頭倒是有,揩面臺和浴缸都有,但是已經長了銅綠,與磨得鋥亮的冷水籠頭成為鮮明的對比。 那個鍋爐從來就沒燒過,一次熱水也沒有過,後來,房管所來給拆了,那塊地方因為在底樓人家的廚房一側,理所當然地也成了他家的領地。 鑄鐵浴缸,真的成了一個雞肋,若有直放的熱水,你考慮的是要花多少時間放滿水;可是現在,我得考慮要燒多少熱水,這些熱水要先放在多少個熱水瓶裡,然後一起放到浴缸裡。這時,你會想,要不是個大鑄鐵浴缸,而是個小木桶,那該多好呀! 今天就聊到這裡,下回,我們來說說怎麼放滿大鑄鐵浴缸,怎麼在小木桶裡洗。

[上海]穆斯林飯店

上海現在有許多新疆飯店了,有貴的,有不太貴的,也有很便宜的(長風公園4號門就有一家,只賣抓飯、面片的),然而,要說「牛」的,還是浙江路的這家了。 這家有多牛?聽我慢慢道來。 (點心部的價目表,很是實惠的東西,許多非穆斯林的漢人也常來吃,在浙江路上,大多數人並沒覺得是家清真店,就跟弄堂口的生煎攤是一個概念) 其實我也不知道這家店是什麼時候開的,只是記得小時候,外婆家在雲南南路,有時去外婆家玩,外公就帶著我從金陵路雲南路走到廣東路浙江路,那時的浙江路可謂集「髒亂差」於一身,很小的路,到處都是新疆人,而這家店,就在路邊,或許根本不能稱之為店,只有一個大棚子罷了,記得那時外公會買一碗湯和我一起吃,另外買個「餅」(饟),掰開後放在湯裡,不過那時還小,只記得這些了。 (香甜汁多的牛肉鍋貼,不可不嘗) 長大後,浙江路依然沒有變,還是老樣子,又擠又亂,許許多多的新疆人,不過烤羊肉攤多了起來,浙江路曾經有上海最長的烤羊肉架,就是那家穆斯林飯店的,外面的羊肉只賣五角一串的時候,他們就賣二元一串了,不過他家的羊肉是大塊的,又肥又嫩,生意一直很好。 (蔥爆羊肚,蔥香且帶甜味,值得) 再後來,烤羊肉攤都兼賣大麻,這是浙江路上一個公開的秘密,大麻象中藥丸似的一顆,黑黑的,二十元錢,我當時正好有個荷蘭的白人朋友,經常去浙江路買。那個荷蘭人很有趣,會說一點中文,他的媽媽在荷蘭教太極拳,如果到中國來的話,也到浙江路買大麻,做成Black Cake(一種摻了大麻的蛋糕)給大家吃。 大麻有許多種「吃」(上海人都說「吃」)法,可以把卷煙的煙絲一根根抽出來,抽空後再扮上大麻塞回去,點上火象吸煙那樣吸;也可以用個塑料瓶,底下燙個洞,把大麻放在香煙頭上燒著,從洞裡塞進去,塑料瓶裡全是白色的煙,從瓶口用嘴吸。 (大多數新疆館子的「老虎菜」是東北式的蔬菜色拉,這家不同,是熱菜,酸酸的,夠味) 我也跟著荷蘭朋友試過一兩回,從來沒有過傳說中的「飄飄欲仙」的感覺。又過了幾年,浙江路亂得不行了,別說大麻了,就是海洛因也賣了起來,別說打架了,就是動刀動槍(成語中的「動刀動槍」是指「紅纓槍」,這時的槍是「short gun」)也不是什麼稀奇的事,浙江路是市中心,與市政府不過咫尺之隔,於是有關部門打算有些動作,把那裡的新疆人「趕散」。 (這道菜「香酥羊排」絕對有失水準,就是油炸整塊的連皮帶骨的羊肉,蘸椒鹽吃,羊肉「凝皮吊起」咬也咬不動) 最好的辦法是改建浙江路,拓寬馬路,造新房子,於是一陣動拆遷,挖土建樓後,浙江路果然今非昔比了,便是有新疆人,也是零零散散幾個,不成氣候。 (羊雜湯,分為大碗和中碗,這是中碗的,好像是25元,味道不錯,湯很濃) 這家穆斯林飯店還在,而且從「棚子」變成了「屋子」,分為左右兩進,左邊是吃點心的,右邊則是點菜,這家店是國營的,從腔調看就知道。如果晚上去,九點不到,就會催著買單,九點過後雖然不「趕動身」,但也無法加菜加酒加水了,反正九點過後的服務員就是守著關門的,其它的服務一概不再提供了。 (如上菜式,外加兩罐可樂和一瓶清炒豆苗,總共76元,2006年12月20日)

我知道在哪.在共和新路上,大寧路和延長路中間,大寧國際購物中心.