上海的小籠很出名,小小的包子,薄薄的皮,肉餡中不放醬油,完全原汁原味,很是可口。無錫的小籠,也很有名,以前上海有家叫做”二泉邨”的無錫小籠店,就在老西門的廿四路終終點站邊,我經常與好婆去打打牙祭。

無錫的點心店中,名氣最響的要數熙盛源,雖然”名氣最響未見得最好”是個經常有效的格言,但對於我這樣一個三十多年只到過無錫兩趟的人來說,要吃正宗的無錫小籠,還真的是別無選擇。

熙盛源在無錫有許多分店,我找的這家就在薛福成故居的邊上,從地理位置來看,熙盛源所在的位置以前應該也是薛家花園的。中午的熙盛源很是熱門,但尚不算擁擠,好歹也總有一個兩個空位子,進門左邊是賬台,以前叫”賣籌子的”,當然現在是電腦小票了。水牌上掛著價格,小籠四元一兩四隻,拌餛飩、白湯和紅湯餛飩都是四元一碗二十個,記得還有蟹粉小籠,每份十元,想想甜的蟹粉好吃不到哪裡去,就沒點。

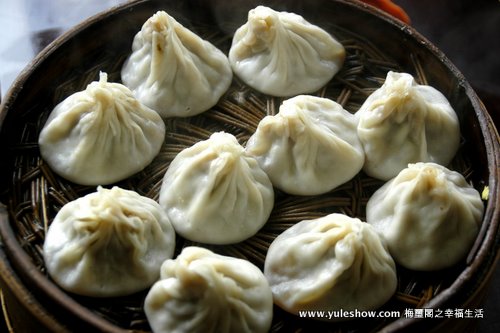

進門右首是蒸小籠的墳,一摞十幾籠,依然供不應求,所以不用擔心小籠被蒸過了頭。

小籠一籠十隻,也就是說二兩半,這二兩半指的是麵粉的份量,在特殊年代也就意味著要付二兩半糧票。小籠的個頭真是不小,看”碼子”一隻可以抵上兩隻南翔小籠。吃小籠講究的是”輕提、慢起、先開窗、後吃湯”之類的,當然,大多數上海人都是吃小籠的行家裡手,不再贅述。熙盛源的小籠皮很薄,剛蒸出來時,非常飽滿,可以透過皮子感覺到裡面的湯水,上海人叫”露老多搿”,果然一隻咬下滿嘴湯水,湯水有點甜,這是對我這個吃慣了甜食的人而言,若對於北方的朋友來說,可能就太甜了。湯汁也挺油的,好在是現蒸現蒸,足夠熱不會覺得膩了。皮子很薄,輕輕地咬上一口,就有湯汁流出來,面沒有發過,純手工搟制,唯一不足的是小籠頂部沒有開口,全捏在一起,有點硬,有點麵疙瘩的感覺。

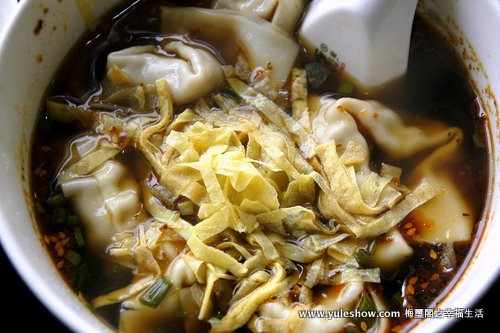

再來說說餛飩,據說熙盛源的全名是”熙盛源餛飩店”,它的餛飩早就美名在外,三種餛飩都是上海大餛飩的包法,裡面的餡較少,所以每隻餛飩都是扁扁的,確切地說,應該稱之為”中餛飩”,餛飩皮是亮黃色的,皮子很緊實,但由於皮子薄,有彈性,所以雖然餡少,卻絲毫沒有吃到”一團麵粉”的感覺,而且餡裡還有蝦仁,比吃到一大團”實別別”的死肉來得好。

所謂的拌餛飩,其實就是干餛飩裡加點醬油湯,上面撒點蛋皮,醬油湯裡加糖,不喜歡吃甜的朋友可以選擇白湯餛飩或者紅油餛飩,其實江南的食物,再辣也不過是種點綴罷了,而且熙盛源的紅油餛飩,也有絲絲的甜味呢。

唯一沒有甜味的,只有白湯餛飩了,不過沒有了甜味,也就漢有了特點,不過一碗開水加味精沖的干餛飩而已。

總體來說,餛飩和小籠的水平差不多,在”跑量”的檔次上還是屬於相當精緻的,如果要打分的話,都可以打到七點五至八分的水平。

最後在離開無錫回滬前,我又特地來到熙盛源,買了幾籃專供外賣的小籠,每籃三十個三十元,要提醒各位的是,外賣的小籠有些”偷工減料”,其中有幾隻尚未蒸熟,就被”打包”了。所以一旦購買,最好蒸透了再吃,在此貢獻”錦囊”一個,蒸外籠小籠一定要在尚末加熱之前,將粘在一起的小籠分開,若是熱了再分,必會扯破皮子。另外若是家中沒有蒸籠,只用瓷碗瓷盤隔水蒸熱的話,需要將鍋蓋掀開一點,否則蒸氣從鍋蓋滴下來,會變成”浸胖饅頭”。