如果你看到這樣一塊牌子,那是塊木板,頂上有個洞,一根生鏽的鐵絲从洞中穿過,把牌子掛了起來。牌子上貼了張寶藍色的紙,上面有从上到下从右到左的兩列六個大字,寫着「大陸妹」「地瓜葉」。請問,你對這塊牌子的解讀是什麼?

大陸妹,廣義是指大陸來到臺灣的女性,但是很少被使用。通常來說,嫁到臺灣的女性,一般會被稱作「中國新娘」或「大陸新娘」,媒體一般會稱為「陸配」或「陸娘」為標題,雖然「陸配」可以指女性也可以指男性,但截止2014年底,嫁到臺灣的女性有30多萬人,而男性因為婚姻到臺灣定居的只有一萬五千多人,所以「陸配」缺省地是指女性,除非特別說明。為什麼拿2014年的數據來說事?因為2014年後,兩岸婚姻斷崖式下降,已經沒有統計意義。

「大陸妹」,在香港,用於指代大陸來的女性,蘇州美人劉嘉玲剛入港時,就被人叫「大陸妹」。然而在臺灣,「大陸妹」多用於色情行業,指在臺灣非法从事性服務的大陸人員。

那麼「大陸妹地瓜葉」是什麼意思?

那是在信維市場的一家店,說是店,只不過與攤子相比,有地方存放推車吧?地方也太小了。那家店的位置超好,他在信維市場地下室入口的右邊,這家店只有兩面墻,開放的一面對着地下室的通道,另一面稍大一點,對着街。

這也太破敗了吧?桌椅都沒有,店中連桌椅都沒有,騎樓下有幾張與別家共享的桌椅,好在這邊沒有別的店,於是也就成了獨享了。我要不是看到「大陸妹」三字,我是不會在這兒喫的,中國人怎麼也得幫襯下大陸妹吧?其實,我更想去「圓圓小籠湯包」喫,好吧,我坦白,我已經去過那兒了,那兒還沒開,我只能在這裡就或一頓。

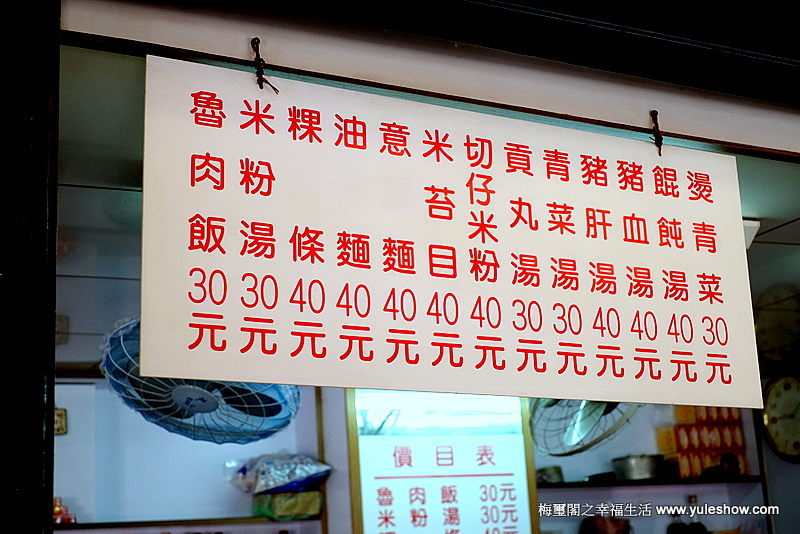

先是一碗米苔目,那是一種米粉,有鉛筆那麼粗,是客家傳統米製麵條,一般認為起源於廣東梅州。是將米漿蒸成凝塊後,再以有小孔的器具塑形而成的,它原本叫「米篩目」,而臺語「篩」音「苔」,所以被叫成了米苔目。

米苔目是白白圓圓的粉條,很粗,攤主端了看上去就很清淡的一碗來,米苔目、豆芽、芹菜粒、大蒜葉、紅蔥酥,依然很清淡,口感還不錯,湯色沒有花頭,也就僅此而已了,米苔目軟軟滑滑的,還行,40元。

再是一個拼盤,每種40元,我要了嘴邊肉、大腸、軟管和海帶,嘴邊肉是豬臉上的肉,香而耐嚼,大腸中規中矩,軟管並不軟,但也爽脆,我搞不懂的是,為什麼海帶也要40元,一份嘴邊肉也只要四十,為什麼幾片海帶也要40元?我不喫的東西很少,只有五辛和「不好喫的」海帶,這海帶也實在太難喫了,那種厚厚軟軟酥酥爛爛的,也太噁心了。海帶可以做得很好喫,海帶燉燻豬蹄、酸辣海帶結,我都可以把它們做好喫。

又來了一碗餛飩湯,也是40元,五六隻臺灣港式餛飩,依然清清爽爽,皮薄餡不大的,不錯喫吧,湯中還燙了一片生菜。

這種生菜,就是「大陸妹」。菜場中的「大陸妹」肯定與色情無關,攤主夫婦也不象是大陸來的,不懂就問,原來「大陸妹」指的就是這種生菜,所以才能與地瓜葉並列。我們最常見的生菜,以前臺灣並沒有,是从大陸傳過去的,其實大陸以前也沒有,我小時候就沒有。這種生菜是經過改良的半結球萵苣 ,而萵苣(香萵筍)在臺灣是有的,臺語叫做「妹仔菜(mei a tsai)」,那麼大陸來的,就叫「大陸妹仔菜」,叫着叫着,就省略了後面兩個字,成了「大陸妹」。

來,給我燙個大陸妹!來,給我炒個大陸妹!想起那時上海美食界把生喫蔬菜叫做「活殺」,來,給我活殺個大陸妹!

聽着挺嚇人的吧?還好啦,我覺得「西施舌」「貴妃乳」更嚇人。有臺灣有識之士提出此名不夠尊重,呼籲改稱「福山萵苣」、「大陸A菜」、「劍菜」、「鵝仔菜」,估計沒有一個店家會聽得懂。