上海過去有許多的飲食店,上海人也叫做點心店,與現在的麵館差不多,只是不單單賣面,可惜那樣的店,如今已不存幾家了,豐裕生煎、美心湯糰店、沈大成、富春小籠、老半齋……或多或少都有些過去的影子,但也是只有影子而已了。這些店,都很值得寫,我其實並沒有光顧過幾家,然而對我來說,最值得記上一筆的有一家叫做「杏園」的館子。

之所以這家店值得,一是我從他門口天天路過了六年,除了寒暑假;二是傳說中,杏園四面牆壁中,有一面是我伯父出的錢。

先來說我的伯父,上海人平時叫伯伯,我的英語就是他教好的,高考前二年,我每週有一個晚上,會騎車去他在膠州路上的家,一個在一樓半的亭子間,弄堂口掛著「萃眾毛巾廠」,說到這個毛巾廠,出產的「414毛巾」曾經是上海輕工產品的代表,直到現在,家母依然後喜歡那種毛巾輕薄的手感。

亭子間很小,是朝北的,走進門去,左手邊是張床,完全抵住了一面牆,右手邊頂頭是個大櫥,再過來是個五斗櫥上有個咖啡機,還有一個吐司爐。再過來,有個書廚,大多數是英文的教學資料。靠北窗是張寫字檯,上面有個檯燈,還有一個錄音機,其它也就是詞典紙筆了。靠南的牆前有張小桌,夏天時會有一台搖頭風扇。

我記得是每週三吃過晚飯過去找他,做一張英文卷子,然後他當場批改給我講解,聽力部分就用面前的錄音機。更多的時候,我們是在聊天,與他其它日子的學生不一樣,我是他看著長大的侄子,我們有更多好聊的東西。那時我已經抽煙,是的,高中時,我們就一起抽煙,聊天。他是煙不離手的人,他是常年穿西裝的人,但據我的娘娘們說「伊沒一件西裝嘸沒香煙洞呃」。

我們聊的東西有許多,英式英文與美式英文的區別,英國與美國的區別。我們聊得更多的是女人,什麼樣的女人好看,什麼樣的女人經看,什麼樣的女人值得去看。

那是1988年,他是一個時代中學退休的老英語教師。

我們也聊音樂,他認為最好聽的歌曲,一是卡朋特,一是Nana Mouskouri,我曾經帶了一盤齊豫的英文歌曲去他家,他一聽,硬說是Nana Mouskouri的原唱,也可見齊豫的水平了。

他其實是極懂音樂的,要知道他曾經開過上海唯一一家專住外國唱片的店——永豐寄售行,雖是寄售行,但只賣國外唱片,只有他才能弄能歐美最新的唱片。

那是1950年,一個風光無兩的美青年。

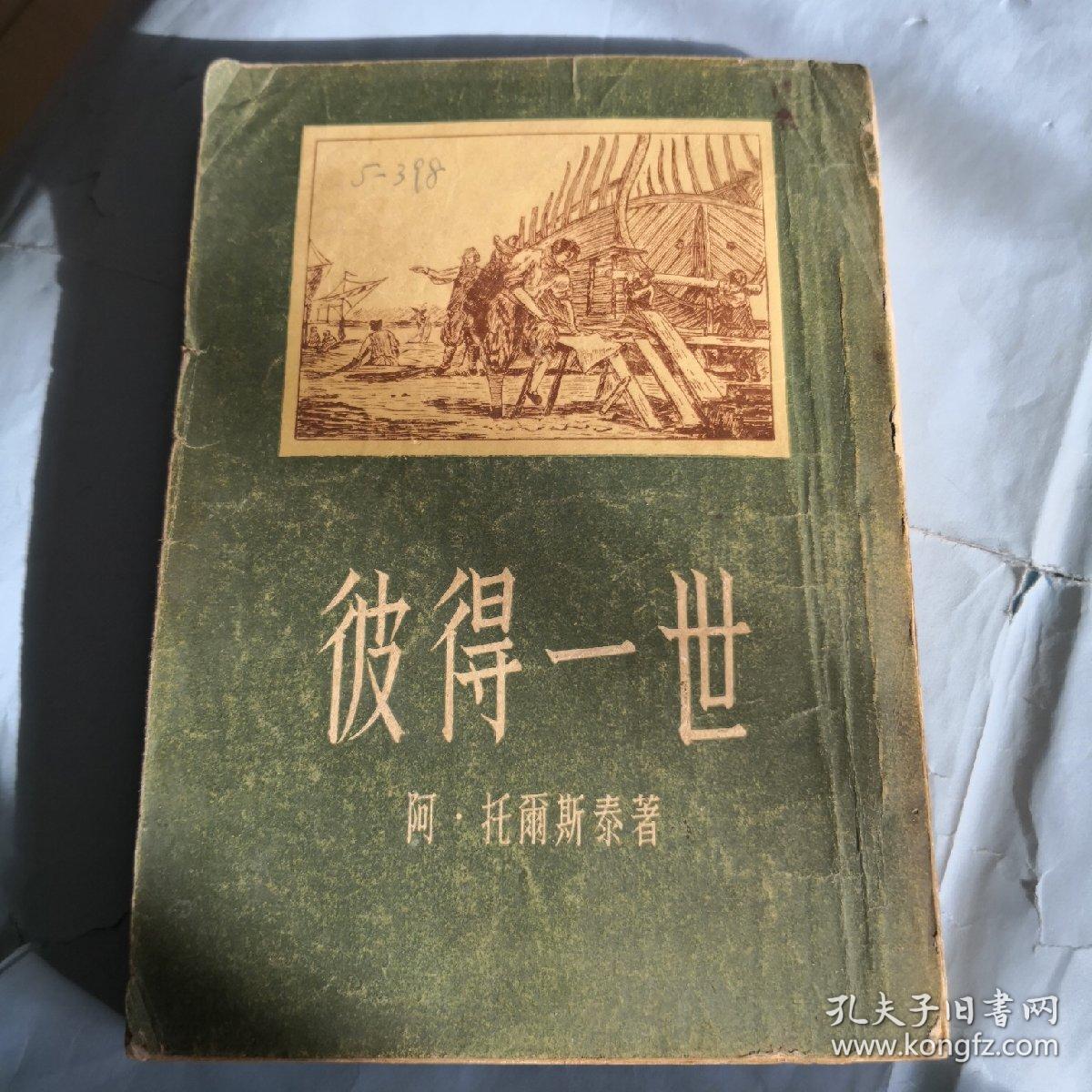

將門虎子,再過幾年,他就從英文轉譯了托爾斯泰的名著《彼得大帝》,躋身翻譯家行列。

那是1955年,風兩飄搖的前夜。

而後,運動頻仍,妻離子散,在時代中學教學聊度此生。

那是前後幾十年……

考取大學後,我經常去他家玩,我們抽煙、喝酒、聊女人,他是別人嘴中的「老酒鬼」,每天至少半瓶白酒,好酒都是學生送的,他自己買一般的,他是一個對咖啡都有追求的人,只是他買不起好酒。有時候去他家,他不在,我在樓下發現他窗前的架子上晾著……

再後來,我結婚生女,我們一起在我表妹的婚禮上抽煙、喝酒,沒聊女人。

那是2003年,他已經挺老,但很開心,氣色相當好。

再再後來,他得了腸癌,住院期間,常有護士與男友吵架,哭著來找他,與他談心,求他安慰。他過世後,據說醫院中哭聲一片,是醫護,是病友。

上海媒體爭相報導,題名《上海灘最後一個小開》。

然後,是他的葬禮,那是一個傳奇的葬禮。葬禮上,只有兩個人哭;葬禮後的豆腐飯,是一片歡聲笑語,大家都在回億著與他一起的歡樂時光,他的樂觀與開心,鼓舞著每一個人。

那是2005年,他走了,留下了歡樂與笑聲。

他是我的伯伯,邵祖丞,民國四公子之一邵洵美的長子。

杏園四面牆壁,有一面是他的。

在五十年代以後,他受父親的影響,被劃成了歷史反革命,老婆帶著聰慧的大兒子走了,他則成為了時代中學的一位教員。時代中學後來搬到陝西北路武定路,往南走一會兒就是杏園。他孤身一人,常年在杏園吃中飯夜飯,他人又和氣幽默,久而久之,店裡上上下下都認識這位「邵先生」,於是就有了「杏園四面牆壁有一面是邵先生個銅鈿」的說法。

杏園的位置在陝西北路北京西路的東北角上,斜對面的懷恩堂,它們當中的大圍牆裡是辭書出版社,另一個角上則是住家。那個時候的陝西北路,彷彿是有個結界一般,從南京路到北京路之間的那段,真是熱閙非凡,但衹要一過北京路,就相當冷清了,平時很少見到人。

我就讀的七一中學在辭書出版社的隔壁,最早我坐公交車上班,21路從鎮寧路在陝西北路正好四站,4分錢,要是多一站,就要7分了。到站的地方是家地段醫院,穿過北京路路,走幾分鐘,就到學校了。

回家的時候,則穿過陝西路,我總是一出校門就橫穿馬路,前面說到過,這段的陝西北路很冷清,根本沒有什麼車,後來24路改道經過這裡,才稍稍熱閙起來。我喜歡走對面的道,因為西面的道,實在太冷清了,那時辭書出版社的門市部還沒有破牆,從校門到路口,衹有大圍牆。

沿著東邊的道往南走,走到路口,就是杏元了,它的門開在北京西路上,我記得有塊匾,「杏元」是種字體,好像是紅色的,「飲食店」是另一種字體,黑色的。最早的時候,衹有一對玻璃門,裡面黑黑的,每天都路過,卻從來沒有進去過。回家的車站,就在杏元的門外。

上學、下學,坐公交,日子就這麼一天天地過去,那是個表面上沒有太大變化,其實卻是翻天覆地的時代,但一個初中生是看不出來的。一個初中生,就是天天路過杏元,想著那裡四面牆壁中有一面是我伯伯的錢。

直到有一個,牆被砸了,先是一個小洞,後來變成了一個大洞,洞裡是杏元的廚房。再過幾天,圓洞變成了方洞,然後裝上了木框,那裡有一口鍋,有一個案檯,接著掛出了一張招牌,上面寫著「糟田螺 三角/份」。

每天從那個方洞前走過,聞著奇怪的糟田螺的味道,轉過街去,坐車回家。大家是不是以為我要接著寫如何地一分兩分錢地攢,攢到最後,終於有了三角錢,於是喫了一碗糟田螺?這也太落俗套了吧?

我有錢,家中一直給我錢買早飯買點心喫,另外還有二塊錢的「月規鈿」,算是小富人一個了。那時的我,肉餡粢毛糰的誘惑遠遠超過從沒聽說過的糟田螺。作為如今的美食家,那時的我,居然並不怎麼饞,直到大學畢業前,我還相當挑食。

後來我還是喫了糟田螺的,沒有什麼故事,就是某天特別冷,看到冒著熱氣的糟田螺,就買了一碗,那是個搪瓷的圓碗,與食堂中打飯的平底搪瓷碗不同,那個小圓碗底是圓的,看著是滿滿高出碗沿,其實並沒有多少。

案檯上還有牙籤,我就拿了幾根,然後朝前轉過街角,走進了杏元的門。一進門,右手邊是個賬檯,後面的牆上是價目表,賬檯後有人售賣竹籌。到底是拿食物的地方,當時上海的飲食店有兩種,一種是坐下後服務員收走籌子夾上木夾子,將之交給廚房,師傅們準備好餐食時,就把籌子上的木夾子取下來夾在碗邊盆邊,然後服務員再根據夾子上的號碼把東西送到相應的桌子上。

還有一種就是象杏元這種,拿著籌子到窗口「立等、自取」,然後再端着東西找個位子喫,好在杏元的生意並不太好,總是能找到位子的。經網友的提醒,取食窗口邊,還有一個鐵夾子,夾了些花花綠綠的紙條,邊上還有條告示,說的是如果食客患有傳染病,就取一根紙條,喫完東西后把紙條留在碗裡,過後這些餐具會特地消毒,其實就是用開水煮一會兒啦!也就是說普通的餐具是不消毒的,在疫情肆虐的今天,想想真是驚恐。

一碗糟田螺,有十來隻吧,沒有一隻的殼是不破的,那是因為賣的人,經常拿個圓底勺在那兒敲碎的,為了使之更加入味,以前推童車賣茶葉蛋的老太婆,也是這麼邊賣邊敲的,雖說「老太婆」不是一個尊稱,但我依然覺得和「茶葉蛋」很配。

久燉的田螺,用牙籤戳挑著喫,很酥很香,還有一種滑潤的感覺,應該是加了肥肉一起煮的,如果有朋友要自己做,千萬記得這點。我說的田螺是可以塞肉的那種大田螺,中國有很多地方把螺螄叫做田螺,田裡的螺螄嘛,也對。

我並不經常去杏元,那時沒有去飲食店喫午飯的學生的,七一中學那時是自己帶米去蒸,菜是學校食堂燒了統一供應的,所以根本也沒有機會去外面喫。我坐了一年半的公交車,天天在杏元門口等21路,一年半後,我就騎車上學了,依然天天路過杏元,其間也又喫過幾次糟田螺,僅此而已。

雖然六年裡天天路過,但我卻除了糟田螺之外沒有在杏元喫過任何別的東西,衹記得杏元裡面是暗暗的,後來他們鑿開了南面的牆,裝上了玻璃窗,就亮多了。

杏元的牆衹有東面是完整的,我猜那面就是我伯伯的,如今杏元已經沒有了很多年,但我依然記得我伯伯說的「好吃的咖啡要去梅龍鎮伊勢丹樓下買現磨的」和「買回來的烤鴨吃之前要用電吹風吹一遍,皮才會脆」。