早晨起來,先一起到了丹增裡面的那家餐廳(就是前天晚上喫得「一塌糊塗」的那家),進入餐廳,一群司機在那兒喫飯,司機不急,我們更不急了。早飯點了牛肉麵,還要了一個餐餅,餐餅有點象大的蘇式月餅,然而卻是實心的,感覺上就是糌粑加水揉成形,再烘乾而已。藏餅很硬,味道也不怎麼樣。

喫過早飯,司機們一起下樓,我們的車在最裡面,司機們「船塢排檔」似的把我們的車給「放」了出來,上了車,一直沿著河開,一路全是土路。後來開到了一座橋前,司機問了一下路,上橋過河,還是土路,再開不多久,就離開了河,往山裡開了。

下午一點半左右,老遠地就看到前面有條煙柱,白白的,在山的後面,心想這麼大的煙柱,該是什麼樣的煙囪什麼樣的企業啊?車繼續前行,轉過了山腳,看到那條煙柱來自於一個大架子,散發出隆隆的聲響,那時我還是以為是某種「耗能」機械的煙柱,比如地質隊的大型柴油機組。不過幾分鐘,我們的車就到了煙柱的面前,上面寫著「羊八井」,原來煙柱是羊八井的地熱井,白色的煙柱乃是蒸汽柱,西藏的氣壓低,據說地熱井裡冒出的熱水要比西藏的沸水溫度還高,所以有大量的蒸汽。

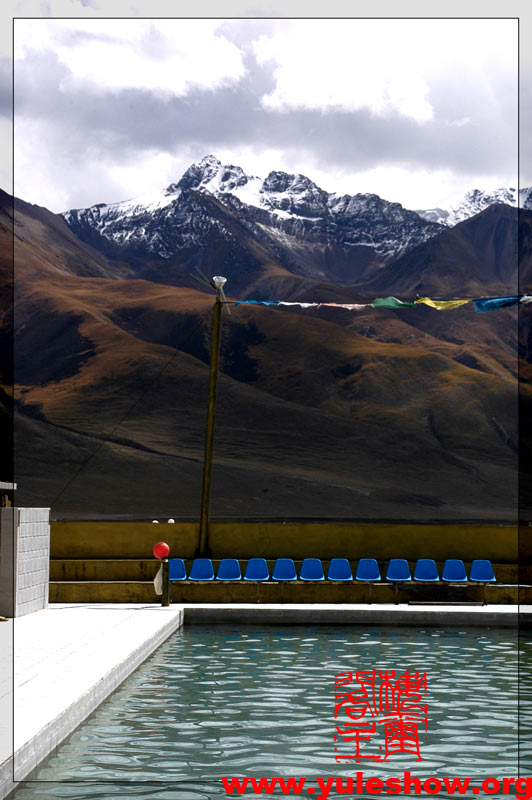

司機把我們開到了地熱井的對面,對面是片供人遊覽的地方,有著號稱全世界最高的游泳池,現在又新開了商店和Spa。司機說讓我們去洗桑拿,他在外面等我們,可是我們沒人對此感興趣,於是決定逛上一圈就走。

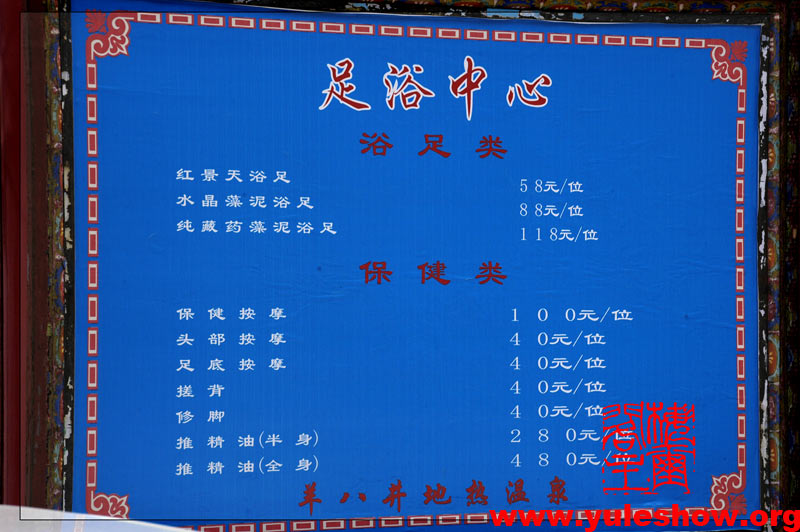

羊八井的游泳池修得比以前好多了,在裡面游泳,可以看到邊上的雪山,由於地熱的原因,水一點都不冷,這回沒有帶泳衣,衹能等下次了。記得當時在這裡游泳,池底是滑滑的硫磺,不知道現在怎麼樣了。我們到邊上的spa去逛了一圈,一間間的小房間,裡面有木桶,裝修得挺豪華的,卻沒有任何一間有生意,想必價格太高,沒有感興趣吧。

一邊的旅遊品店,牆上刷著「印尼工藝品」的字樣,要知道這個「印尼」絕不是「印度尼西亞」,而是「印度和尼泊爾」的意思。Sam買了藏式的皮帽子,戴著很酷,我則到隔壁的餐廳取來了菜單,一看價格不菲,於是決定到鎮上去喫。旅遊品店的人告訴我們,前面有個叫「923」的地方,可以喫飯。

「923」可能是青藏公路的標號,離開羊八井並不遠,我們隨便找了一家藏餐館,我到隔壁的清真館子要了一斤手抓羊肉來。牛肉麵味道很好,手抓羊肉也燉得很酥,店老闆是地熱隊的職工,說起羊八井的泳池、浴場是包給一個福建人的,每年承包費40萬。

快三點的時候,我們又上路了,不再開土路,而是在青藏公路上奔馳,車速挺快,反正路也好。青藏公路的邊上,是嶄新的青藏鐵路,已經建設好了,衹是尚未通車,經常也有牛羊爬上去,估計以後還要建隔離欄。仔細觀察了一下,鐵路邊的電線杆還沒架起來,按理說青藏鐵路應該是電氣化火車。

司機看著遠方的烏雲,若有所思地說「山裡一定在下雪」,在西藏,如果哪座山頭上有朵烏雲,那麼山上一定在下雪。看來,納木錯不遠了。

下午三點四十分,我們來到了「青藏公路通車五十週年紀念碑」,對面是一片很開闊的谷地,有風馬旗,還有五個門帳篷,明顯也是旅遊設施。我們沒有進到帳篷,衹是停車拍了幾張照,一邊的路牌上寫著「念青唐米拉山 4630米」,這裡好多路牌上都有海拔高度,也算是種地方特色吧。

下午四點半的時候,我們到了當雄縣,車沒油了,路邊有幾個加油站,司機都沒敢加油,說「要找單位的加油站」,其實這個「單位的加油站」指的是「非私營加油站」,司機說私營加油站質量太差,不敢用。最後找到了一家「當雄鄉企局加油站」,加滿油後,開上了進山的路。

下午四點三刻,車到收費口,每張票60元,隨票贈送垃圾袋。收費處有一群藏民的小孩子在那裡討錢,經過了斯米拉山口的「不仗義」事件,我特地在日喀則兌了許多零錢,這回,每個小孩子都能拿到錢,皆大歡喜。

車過了收費口後,是新修的柏油路,然而我們發現車速突然慢了下來,再仔細一看,地方結著極薄的冰,聽司機說,這條路很難開,經常有事故發生。反正我們也不趕時間,慢點就慢點吧。

下午五點十五分,我們車到了那根拉山口,在山口上就可以看到納木錯了。那根拉山口有5190米高,是我們這次西藏游的最高點,山口的邊上,就是雪山,風很大,風馬旗被風吹得很響,那時山口並沒有人,拍了幾張照後,繼續上車,下山往湖邊開。

那時的天,半邊陽光普照,半邊烏雲遮天,我們正急速地向著烏雲裡去。路上飄了幾下雪,就停了,然而,烏雲並沒有散去的意思。天地都很開闊,看著這邊的烏雲和身後的陽光,我們的車正急速地朝著札西半島行進。

快六點的時候,我們到了島上,島上有座小山頭,小山頭前有兩塊大石頭,十幾層樓那麼高,剩下的,就是一排帳篷了一個大鐵皮屋子。那些帳篷就是Sam來西藏前就想住的,下車看了一看,帳篷衹有薄薄的一層布,裡面倒是挺乾淨,每個帳篷隔成兩間,每間兩張床,下面也是地板。

想來想去,半夜一定會很冷,住帳篷的話恐怕夠愴,說服了Sam,一起去那個鐵皮大屋子。鐵皮屋子叫札西招待所,是島上的唯一大型建築,進了鐵皮屋子,只剩下一間房了,四個鋪,每個鋪50元,當然住下來了,H和T也沒有辦法,衹能大家將就一晚了。

鐵皮屋子的頂,也是布的,倒是解決了採光的問題,因為鐵皮屋子一圈都是房間,沒有窗戶可以照到屋子中間。大廳裡有二十來張桌子吧,藏式的,到房間裡放下行李,我們便「耗」在大廳裡。

相機的電池始終是我的心病,見到滿屋子人,便挨個問過去,看哪位也使用相同的機器。果然,在一桌上碰到了一個廣東人,他正高原反應得厲害,不過,他還是回到房裡,取出了充電器給我。

札西招待所裡,衹有吧檯上才有電源插座,房間裡是沒有的,大家都把手機、相機放在那裡充電,我也把電充上了,並且取來數碼伴侶,插著電倒照片。

小豆子在日喀則,買了許多一元兩元的小玩意,這會兒正熱火朝天地在玩,有個藏民小朋友,長得比豆豆矮一點,也湊過來看小豆子玩。Sam早就端著相機「投入大自然的懷抱」,我暫時做起兩個小女孩的baby sitter。

藏族小女孩,長得很是可愛,大大的眼睛,紅紅的臉,她會說漢語,而且說還挺溜。小女孩最可愛的是,她始終笑著,笑容永遠都在她的臉上,讓人看著都開心。小姑娘和豆豆一起玩東西,反正小孩子的交流是根本不用語言的,她們自然能夠很好的交流,這時候,才是真正不分國籍、民族和人種的交流。

一邊來了一個藏民,和小姑娘說了幾句藏語,然後告訴我們他四十三歲,是小姑娘的外公。這麼年輕的外公?(後來根據觀察,這個家夥不是外公,是和我們開了一個玩笑)。小姑娘又告訴我們她是從阿里來的(後來證實小姑娘是從拉薩來的)。小豆子拿出在千佛崖「請」來的六字真言石塊給小姑娘看,我說我來教你們念,於是我指著那六個藏字,逐字唸到「唵、嘛、呢、叭、咪、吽 」,小姑娘說不對,拿起石塊,指著一個個音教我停念,她教我們應該唸成「唵、嘛呢,叭,咪,吽——吽」,就是第二個字念「嘛呢」,最後兩個字念長音的「吽」。嗯?難道有這種唸法?我不是很相信,正好邊上有個服務員走過來,我便問服務員,那個服務員看了小姑娘一眼,指著石塊唸到「唵、嘛呢、叭、咪、吽——吽」,和小姑娘一模一樣,我衹能作罷(後來我又問了很多人,都沒有這種讀法,都是一字一音的,估計是小姑娘長期呆在招待所,長期「唸錯」六字真言,而服務員也知道她是這麼念的,於是就湊各她這麼念)。

Sam回來了,我們點了菜,等著上桌。這時,一個五十歲左右風度很好的藏族女人過來,告訴我們她是小姑娘的外婆,她是這家招待所的負責人,我們向她請求讓小姑娘和我們一起喫晚飯,她同意了。

菜還沒上來,只聽布的屋頂一陣響,不是一點點響,是象豆子倒在鍋子裡的那種響,原來是下雪了。一大群人從餐桌上跳起來,跑到鐵皮屋外面看雪,雪很大,不但下得厲害,就是雪珠的本身也很大,有綠豆的大小,兩個洋人脫下帽子盛雪玩,於是戴著帽子的都紛紛彷傚,用帽子盛雪。那兩個洋人說這個雪下得不大,然後比了個手勢,說他們那裡的雪有鴿蛋這麼大,我問他們是從哪裡來的,說是愛爾蘭。

那天晚上的菜,我們點得挺好,H和T沒有和我們一起喫,於是我們一家和小姑娘一起喫。札西招待所的羊肉燉蘿蔔,是很著名的,肉很酥,湯很香,我們喫完一份,又要了第二份,兩個小家夥明顯都是「肉菩薩」,一份羊肉燉蘿蔔,衹有四五塊羊肉(當然,塊頭不小),有大半全歸了她們,小豆子喫得很開心,甚至破天荒地添了飯。我喝著啤酒,看著兩個小家夥幸福的樣子,有好幾陣產生錯覺,覺得兩個都是我自己的孩子。哎,要是再有一個,該有多好!

喫點九點半的樣子,桌上的東西也都收了下去,靠近大廳中央的桌子也移開了,歡快的音樂響起來,服務員們和藏民們帶頭跳起了舞,藏族小姑娘扔下碗,就去跳開了,小豆子也不甘示弱,跑到人群的中央跳起來。藏民的舞蹈很有節奏,也很有美感,一般人學總要手忙腳亂一陣,那麼T和H已經站了起來,也走向人群,T跟著節奏跳起來,一看就是「練家子」,其實T的身材很好,從她的髮型和身材來看,應該就是跳舞的料。T果然跳得很好,藏民們變換動作和步伐,她可以立刻改變動作跟上節奏,我們更確定她是「懂」的(果然,第二天證實下來,她以前就是教舞蹈的)。

小豆子跟著一起跳 ,她的NorthFace羽絨服袖子有點長,於是就見兩個袖口在飛舞,實在是非常可愛。藏族小姑娘不跳了,拿著一罐雪碧來找我們,小豆子也跳累了,回到座位上不久居然睡著了。

札西執行所十一點鐘熄燈,熄燈前我走出鐵皮屋子看看夜景,雪不知什麼時候已經停了,抬頭望去,真是「滿天星鬥」,想到現在上海的小學生寫作文,白天永遠是「藍天白雲」,晚上總是「滿天星鬥」,其實那兩種景像,已經和上海人久違了。

晚上沒有月亮,我靜靜地看著天,一條銀河從頭頂過去,是那樣的亮,那樣的白,讓我想起銀河的英語「milk road」來,以前一直不理解,今天得以親見,果然名不虛傳。

我想起六年前,下午三四點鐘的時候,我們到了當雄,後來找了兩輛屠宰場的卡車,裝了百來號人向納木錯進發。那時的路,全是土路,開得更慢,好不容易到了那根拉山口,看了納不錯,可是司機沒法把車開到湖邊。那時下了山,根本沒有路,有的衹是車轍,沿著車轍開,會莫名奇妙地沒有去路,於是我們就在前沿的平地上逛了將近兩個小時,個個「精疲力盡、飢寒交迫」,最後,車還是沒有找到去湖邊的路。

回程的時候,車架起了篷,可還是很冷,大夥兒倚著防寒,由於沒有準備,大家都沒帶乾糧,難得有某個人從包裡找出一塊巧克力、一份奧里奧,立刻就被大家分食了。早漸漸地黑下來,大家衹能放棄到河邊的打算,打道回當雄。等回到當雄,已經晚上了,游納木錯也就告一段落。記得那次坐卡車,很冷,好在人多,興趣盎然,倒也不覺得什麼,衹是下了車,大家都呆呆的站著,可見凍得厲害。

回到房間,Sam已經睡著了,我也倒頭就睡,睡得很香。

半夜醒來,「內逼甚急」,雖然已經熄燈,一片黑暗,好在我們事先準備了頭燈,摸索著找到頭燈,戴在頭上,重新穿好所有的衣褲,披上羽絨服,推門出去。

大廳裡是黑黑的,頭燈到處,著實嚇了我一跳,原來剛才坐的那些椅子,全都兩條兩條拼在一起,上面睡滿了人。我走出了鐵皮屋子,外面依然星光燦爛,衹是冷得可以,凍得我直打哆嗦。遠方有許多狗在吠叫著(我當時以為是狼),有點怕怕,半夜也找不到廁所,衹能就地解決了(後來看網頁,「就地解決」已經成了納木錯的一個大問題,呼籲建造衛生設施)。

一個女孩子也出來了,也戴著頭燈,她不敢走遠,走到吉普車後,對我說「你不要看」。緊接著,又說了一句「你不要走」。我關掉頭燈,那樣的話,便是想看也看不到了。

一分鐘後,她回來了,不好意思地朝我笑一笑,我也回房睡覺,明天就要回拉薩嘍。