重看《老友記》,真心為他們之間的友誼和感情感到温馨,他們的生活方式與三觀,也着實讓當時的我大開眼界。有一位國內的朋友說:「三十年前看《老友記》,以為許多東西我們將來也會有,現在才知道永遠都不會有」,真是令人扼腕唏噓。

我現在看到了第九季,其中有一集是說「劫匪」的,原來菲比前是在街上混的,她在十四歳時打劫過羅斯……我也是在街上混過的!

我从小在愚園路長大,栢油馬路、新式里衖、抽水馬桶、管道煤氣,从到衖堂底,有扇鐵門,過了那道門,是另外的世界。那是條叫梅家橋弄的小路,那裡是用大鵝卵石鋪成的彈砎路,房子是棚戶,家家戶戶生煤爐倒馬桶,由於缺乏下水系統,那裡的地面常年都是濕的。愚園路上有許多弄堂都接到梅家橋弄,那些鐵門,晚上都是鎖起來的,而那些弄堂,在愚園路這邊,別說白天晚上了,壓根在這邊就沒有門。

劃地塊讀書的話,愚園路的孩子和梅家橋的孩子是在同一個小學的,那個時代,梅家橋的孩子是被老師當眾取笑和歧視的,在當時老師的眼裡,愚園路的小孩子讀不好考不好是不專心不用功不努力,而梅家橋的小孩子讀不好考不好根本就是天經地義的,老師對他們的要求就是不要「帶壞」愚園路的孩子。

我就是在梅家橋「混」的——否則我怎麼會知道「轉糖」怎麼玩的?梅家橋上愚園路419衖的後衖口,常見有一個賣「轉糖」的小攤子,那是個扁擔挑子,放下後,是個架子,上面有一個打開的扁盒子,盒子的當中有個洞,架子上的竹竿可以从中穿過。盒子的底部,是一塊方的白色大理石,蓋子上刻着兩個圓環,小環裡晝着小雞小鴨等圖樣,大環則有龍、麒麟、花藍等圖樣,蓋子的當中有個短木柱,木柱頂端有根朝天的粗鐵釘。攤子的另一邊,主要是隻煤爐,還有糖罐什麼的東西。攤主是個老頭,記憶中是個很老的老頭,皮膚很黑,皺紋很多。

攤主有個木柄銅勺,舀點糖放在勺中,燒到發黃,攤主就拿着勺子在大理石板上作晝,他還有塊銅片,比鉛筆盒的尺寸小一點,那塊銅片相當重要,很多時候,攤主在大理石上澆一大灘糖,用銅片一壓,就成了個圖餅,可以用來做很多的東西,比如花籃的底;而每一幅糖畫,畫好後,要在趁糖未乾之前放上一根竹簽,然後用這塊銅片把整個糖畫鏟起來,接着插到那根高起的竹竿上,那裡插着很多糖畫,如果有錢,可以直接買,最貴的花藍,要二角錢一個。

如果沒有錢,可以「轉」,三分錢可以轉內圈,五分錢轉大圈,攤主有一長一短一粗一細兩根圓棍,一頭有垂下的針,當中有個洞可以套在圖案當中的鐵釘上。平時這兩根圓棍是被藏在攤主的案下的,以防小孩子手賤邊看熱閙邊去轉。等「有錢」的孩子付了錢,攤主就从攤下拿出根棍子來,套上鐵釘,然後大家一起看着那孩子轉,大家一起屏氣息聲,就象是看自己的運氣似的。大環小環的圖案是有黑線圈起的,圖案與圖案之中還有竪線隔出的空白區域,轉到什麼圖案,攤主就現在用糖勺澆畫一個出來;如果轉到空白處,就什麼糖畫都不能得到了,只能拿用兩根小竹簽挑起的麥芽糖。「據說」左右手各拿一根小簽不斷來回攪動麥芽糖,最後可以使透明的麥芽糖變成不透明的而且更加稠厚,我沒有試過也沒有信過,我都是直接把麥芽糖直接喫掉的,直到十多年後在華盛頓特區看一家糖菓店現場做拐杖糖,才意識到原來麥芽糖還可以這樣玩。

轉糖最有趣的時候,發生在「掐線」時,即棍子上垂着的小針正好壓在分隔的黑線上,那時攤主會宣佈「沒中」,小孩子會堅持中了,邊上看熱閙的會幫腔起閧,很是「閙猛」。我當時只覺得那個攤主很兇很不拘言笑,現在想來他應該是個挺喜歡孩子的,不喜歡孩子誰做這行啊?我也突然意識到家長可能更想我轉到麥芽糖,而不是拿着一個糖畫在灰塵中不斷地舔食……

我是在一師附小老師眼裡的下隻角混過的人!我在那兒轉過糖!我轉到過龍,也轉到過立體的花藍!

有那個小孩子不喜歡糖呢?而且是攤子上現做的糖!

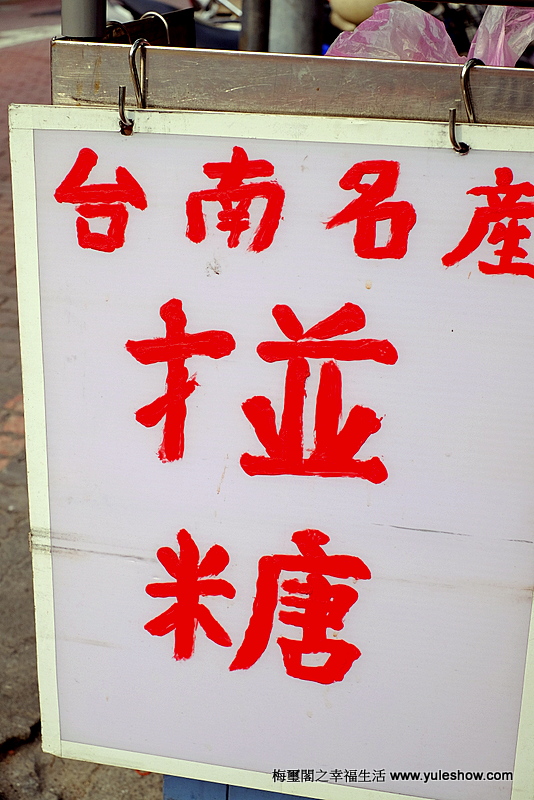

我在臺南的赤嵌樓前,又看到做糖的老大爺。那個攤子,比我小時候玩的那個,可寒酸不少了,梅家橋的那個,估計現在照文物賣,可以賣不少錢了。赤嵌樓的這個,就是一張小桌子,兩個小的鑄鐵小炭爐,每個炭爐底下的進風口前,有個方形的塑料電風扇正對着吹,這我可太熟了,那是兼容機電源箱上的拆下來的風扇,還是相當老式的那種,改裝一下弄個直流電源,一節電池可以吹好久了。攤子邊上有塊紙板,寫着「掽糖」兩字。

圓的鐵爐子,每個爐子邊上夾了一個大夾子,以便可以抵住勺子,勺子是直柄的,有點象上海人個蛋餃的那種,只是大一點。

前段時間,韓國網劇《魷魚遊戲》紅遍世界,裡面就有椪糖,不過韓式椪糖與臺式椪糖並不一樣,韓式的是將之壓扁,壓上圖案,然後用針將圖案硺下,更有趣味。

不過看着做臺式椪糖,也很有趣。攤主也是個老頭,他是兩個爐子同時操作,來回往復。攤主先是在勺子里舀幾勺砂糖,加一些水,然後放在爐上煮,幾分鐘後,糖漿變黃變稠,攤主就用一根小木棒邊煮邊攪,糖漿越發黃褐起來;接着,攤主把勺拿離了炭爐,然後舀了一小茶匙白色粉末(小蘇打粉)加入糖漿,接着就離火不斷的轉圈攪拌,大概一分鐘後,攤主突然拿起了小木棒……

神奇的事情發生了,半勺糖漿在毫無徵兆下,突然膨脹起來,就象是吹氣一般,霎那間就从液體的一灘糖漿變成了固體的一個扁球,扁球上有着粗大的裂紋,看着很是漂亮。什麼?沒看明白?兩份碳酸氫鈉加熱後變成一份碳酸鈉一份水一份二氧化碳,都還給老師了?2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑!!!二氧化碳被鎖在了糖裡,所以就變大了啊!

老人把整個勺子再放到爐子裡烘烤片刻,然後把勺子一翻,整個球就掉了出來,底上有些焦糖,就是膨脹後再烘而成的。這個圓球很輕很輕,本來也就一點點砂糖嘛,主要都是空氣,好玩吧?。

「椪糖」,也寫作「掽糖」「膨糖」「泡糖」,由於富含氣泡,英文也叫做「honeycomb toffee(蜂窩太妃)」,很可能是由日本傳入臺灣的。

最後,明知「永遠不會有」,還是「希望會有吧」!