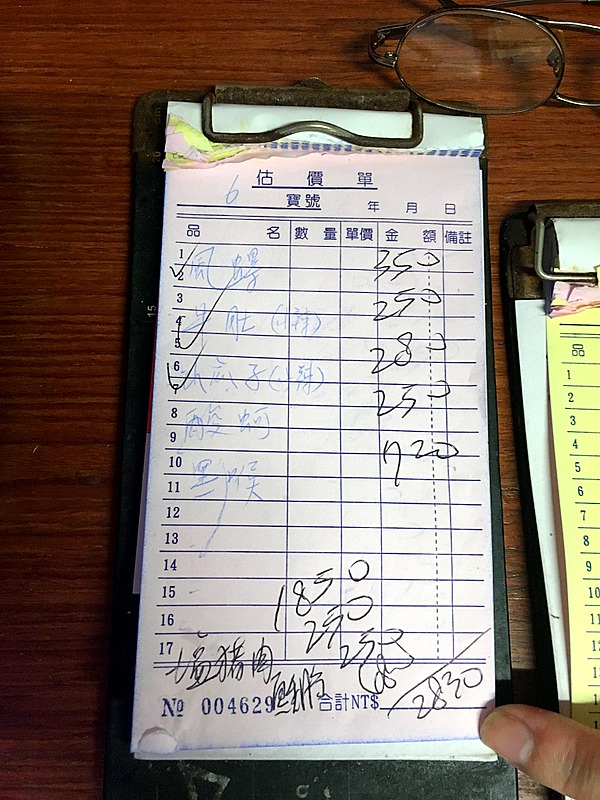

這回,我們來聊聊價格,我先把在阿嬌喫過的幾樣價格列出來。

響螺,350元

醬爆毛肚,250元

山瓜子,280元

彭湖酸菜炒蚵仔,250元

烤黑喉,720元

客家豬肉,250元

墨魚腸,250元

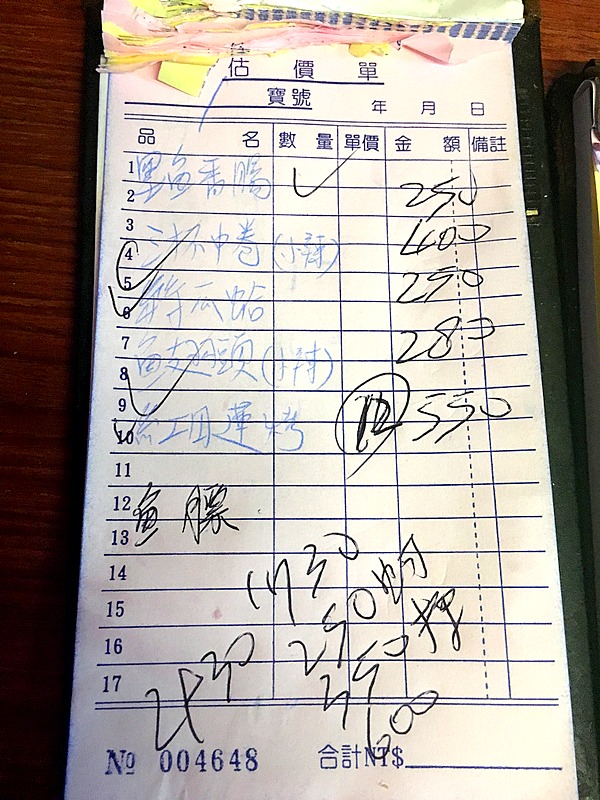

三杯中捲,400元

魚翅頭,280元

烤紅目鰱,550元

烏魚標,350元

絲瓜文蛤,250元

以上的價格,都是新臺幣,至於匯率,請自行查找。大家查了之後,一定會說「不貴,不貴,我在北京點個外賣都要多少多少……」或者「便宜,便宜,我在上海喫頓海鮮,比這貴多了」。

價錢不能這麼比,特別是上海,那根本就是個奇葩的存在,同樣的東西,各地都要比上海食材新鮮滋味更好,但就是在上海能賣得出價錢來。特別象是雲南菜,雲南菜在上海的價錢,要是在昆明也能賣出相同的價格來,估計老闆睡着也能笑醒。至於川菜,在上海的某堂傳人,真正把上海美食界整成了個笑話,整成了一個衹會聽故事的笑話,沒見過市面沒關係,但沒有常識和基本邏輯,那就是個笑話,有興趣者,請自行細挖。

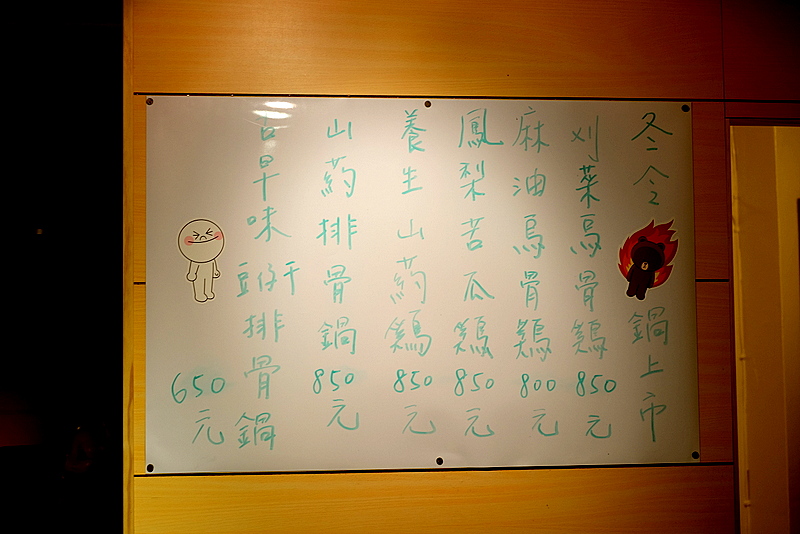

我們要橫向比較一下,在士林夜市邊上,也有家海鮮館子,一盆海瓜子是100元,注意,不是上海人說的小小的海瓜子,而是象蛤蜊大小的那種花蛤。山瓜子進價要比海瓜子貴一點,但也衹是貴「一點」而已,阿嬌的炒山瓜子,則是280元。同樣,這家店的三杯中捲,是250元,而阿嬌的,則是400元。而且,士林那邊的是家專賣外地遊客甚至是中國遊客的大酒樓,這麼比起來,阿嬌是偏貴的。

至於另一道菜,同樣是毛肚,通化夜市附近的老店「老李牛雜」,一份毛肚是130元,阿嬌的是250元,而且相對來說,老李牛雜的一份毛肚衹有衹根洋蔥,幾乎是淨毛肚,然而阿嬌的那份,毛肚的量大概衹有老李的一半左右,一來一去,其實就要貴上不少了。

相對來說,阿嬌在小飯館中的價格,還是挺貴的,但是人氣高,有底氣,所以不怕價格把人嚇走。

最後,我要是告訴你阿嬌的廚師是圓山飯店的主廚,你還會覺得她貴嗎?對的,阿嬌的兒子,就是那位帥小哥,他是圓山飯店負責鐵板燒和燒烤的主廚,你是不是就覺得值得一試了呢?

阿嬌海鮮,是少有的我連一點毛病都挑不出來的飯店,甚至在我的記憶裡,可能是唯一的一家。