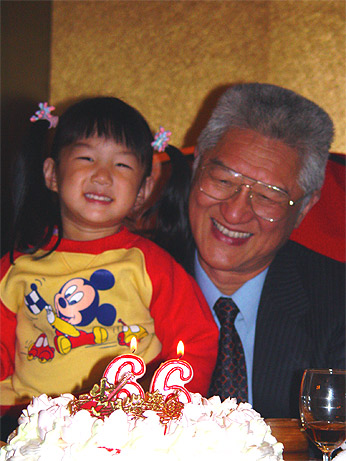

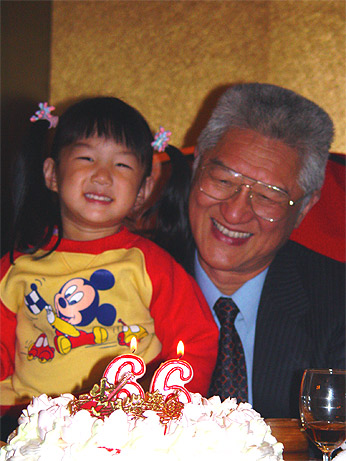

It was my father’s 66 years birthday. We had birthday dinner at Mei Long Zheng (ISETEN) with Sam’s parents.

It was my father’s 66 years birthday. We had birthday dinner at Mei Long Zheng (ISETEN) with Sam’s parents.

(原文:https://www.sohu.com/a/309531110_182423 作者:周立民) | 巴金和邵洵美,顯然不在一個朋友圈內,不過,他們的朋友圈中卻有不少共同的朋友,如此說來,兩個人能否相遇呢? 1926年5月,詩人梁宗岱在巴黎送給邵洵美一本盧梭的《懺悔錄》,書的環襯頁上,有梁宗岱的題詞:「洵美由英歸國,道經巴黎,以此持贈,並藉以寄我火熱的相思於祖國也。宗岱一九二六,五,二一法京。」抗戰時期,這本書在重慶為巴金所得,並一直珍藏,晚年捐給上海圖書館。一本書,三位中國現代作家,這也算是一段饒有興趣的佳話。 《死去的人》1931年版英文本封面 巴金與邵洵美的書緣並未盡於此,他還買過另外一本邵洵美的藏書。那是勞倫斯的中篇小說《死去的人》(THE MAN WHO DIED),一本細條的十六開精裝書,毛邊本,倫敦MARTIN SECKER有限公司1931年出版。正文前有標註:此版本限印2000冊,僅在英國和美國發行。另有說明:這個小說最初的標題是《逃亡的公雞》,現在的題目是作者死前不久決定的。八十八年過去了,這本書已經有些陳舊,墨綠色的布面已經失去它最初的顏色,但是封面正中燙金的一隻展翅的水鳥的標誌仍然金色飽滿。書的前環襯靠近訂口處有邵洵美以濃墨工整地簽下的「洵美」二字,下面鈐一方閒章,印文是「自得其樂」。這清楚地表明,此書原本為邵洵美藏書。書的扉頁上有一個用鋼筆書寫的大大的「金」字,這是巴金藏書中的習見簽名。它什麼時候歸巴金所有呢?在封三處,有一枚「外文舊書門市部」小條章,上面標著售價1元。上個世紀五六十年代,巴金是舊書店、外文書店的常客,此書應當購於那時。 《死去的人》一九三一年版英文本扉頁上的巴金簽名(上)和環襯上邵洵美的簽名 這不是邵洵美的普通藏書,他還為它寫過書評。勞倫斯,是邵洵美頗為關注的一個作家,1934年,他撰文《讀勞倫斯小說——復郁達夫先生》,文中說《查泰萊夫人的情人》,他「前後曾讀過五次」,並藏有勞倫斯私印初版本和後來出版的廉價普及本。他還透露:「我在前年的秋天,曾譯了他的一部中篇故事《逃走了的雄雞》……」(《讀勞倫斯小說——復郁達夫先生》,陳子善編《洵美文存》第222頁,遼寧教育出版社2006年6月版),它正是這本《死去的人》。1931年10月,邵洵美在《新月》第3卷第10號上發表書評,認為勞倫斯要表達的是:「耶穌不應當為了想貫徹自己的思想而便要他的肉體犧牲了應有的享受以經歷不應有的痛苦。」(《〈逃走了的雄雞〉》,《洵美文存》第215頁)從相關文字看,邵洵美在1932年已經譯完這部小說。1934年《美術》雜誌第1卷第1期還曾刊出過畫家張光宇為此書設計的封面,畫面上是一個像邵洵美模樣的人,赤著腳,捧著一隻公雞。不知道什麼原因,此書當時沒有出版單行本,直到1938年才在《純文藝》雜誌上發表,現在我們能看到的也僅僅是刊出的兩期,不過六七千字篇幅。但願有一天,我們能夠有幸欣賞到邵氏譯文的全篇。我還注意:在《新月》月刊上寫書評,邵洵美依據的並非是後來巴金藏的這本書,而是題為The Escaped Cock這個本子,是巴黎Black Sun Press出版的,也就是說,此書,他至少有兩個版本。一本喜愛的書擁有多個版本,這也是巴金的習慣。 張光宇為邵洵美譯作《逃走了的雄雞》設計的封面圖 巴金與邵洵美的另外一樁書緣,是邵洵美創辦的第一出版社為巴金出版了《巴金自傳》。這是「自傳叢書」的一本,邵洵美聽了胡適鼓動,認為「中國缺乏傳記文學」,便起意出版「自傳叢書」,這套書實際出版了沈從文、張資平、廬隱、巴金和許欽文的五種,邵洵美為《巴金自傳》寫出版介紹是這樣: 巴金先生的作品,充滿了人間的苦悶和哀愁,但有一貫的對人間的愛的感情流注著。他這一種對於人間的愛,對於真理的熱情,是怎樣孕育產生的呢?先生為四川世家子,自來上層階級,每多革命前鋒,因他們才能真知灼見自己一類的罪惡,而同情於被壓迫者。因為厭惡自己,人生途中便到處都是悲哀,又因為同情於他人,所以有愛的流貫。一切文章作品,都和作者的環境有很深關係的。《巴金自傳》讀過之後,你便能真個瞭解巴金的人和作品了。這不僅是廣告的文詞,但有真正的廣告價值,也應得是真正的廣告。(原載1934年11月3日《人言週刊》第1卷38期,現收《洵美文存》第298頁) 巴金對這本書並不滿意。很重要的原因是書名由《斷片的回憶》被改成《巴金自傳》。估計編者是為了統一叢書中各本的書名,也是為了招徠讀者才這麼做的。偏偏巴金他向來不喜歡做名人,更不大喜歡名人的做派。還有些細微的原因,「我不滿意它,因為除了錯字多、售價貴以外,它還比我的原稿少一章,那是被審查會刪去了的。」(《〈憶〉後記》,《巴金全集》第12卷第445頁,人民文學出版社1989年版)此書售價是大洋六角,我查了一下後來出版的《憶》,內容比此書幾乎多一倍,平裝三角,精裝四角五分,雖然《巴金自傳》紙張要好一些,相比之下還是貴了些。刪去的文章是《信仰與活動》,也是書中意義非凡的一篇,作者都不高興自己的書殘缺不全。1936年,改名《憶》,增補了幾篇文章,巴金在自己主持的文化生活出版社出了此書的新版,這也是以後通行的版本。而以《巴金自傳》為名的這本,僅印一版,倒成了稀罕版本。 這是巴金與邵洵美的「隔空」交往,在1930年代,他們同在上海,是否有過面對面的接觸呢? 1936年2月出版的《六藝》雜誌中有一幅魯少飛畫的《文壇茶話圖》,上面「坐在主人地位的是著名的孟嘗君邵洵美」,邵洵美請客不是稀奇事,他能否請座中諸人才是一個問題。退一步講,即便是在畫家設計的虛擬場景中,巴金和魯迅也是站在離邵氏很遠的另一端。巴金和邵洵美,顯然不在一個朋友圈內,不過,他們的朋友圈中卻有不少共同的朋友,如此說來,兩個人能否相遇呢?我只能說有這個機會,可是我還沒有找到具體證據。近年來陸續發表的傅彥長日記中,對三十年代上海文人的交遊情況記載甚多,其中涉及邵洵美之處很多,談到巴金的也有。可是,關於兩個人碰面,只有一次疑似的記載。那是1932年7月17日日記:「到新雅、中社、海青,遇王禮錫、徐仲年、鐘獨清、榮玉立、邵洵美、謝壽康、徐悲鴻、陳抱一、汪亞塵、陳春隨、華林、田漢、李寶泉、關紫蘭、火雪明、巴金、索非、徐調孚、曾仲鳴、吳曙天、錢君匋、顧均正、孫福熙、章衣萍、周樂山等。」(《現代中文學刊》2018年第1期)那一天,傅彥長是去了三個地方遇到這些人,也就是說這些人是分別在三個地方,而非同一處。他的日記中,記載過巴金的一次請客:「到界路中國銀行、安樂園、南京影戲院、新雅(晚餐,巴金請,列席者林微音、葉秋原、李青崖)、大華跳舞廳(林、葉兩人同往)。」(1933年3月6日日記,《現代中文學刊》2018年第5期)這裡有好幾位都同邵洵美來往很多,但是巴金請客名單中偏偏沒有邵洵美。或許可以判斷,兩個人即便平日裡有來往,也算不上比較密切的朋友。不過,邵洵美在文章中曾提到巴金和他編輯的圖書。談文學批評時,他說:「譬如茅盾或是巴金的一部小說,作者的抱負一定非凡,但是經批評家一說它是在要暴露某一階級的罪狀,或是在要顯示某一階級的功勞時,它的意義便確定了,便有了限止了,它便死了。」(《偉大的晦澀》,《一個人的談話》第150頁,上海書店出版社2012年7月版)談到沈從文的《八駿圖》,邵洵美說,此書是由文化生活出版社出的,「這書裝潢很幽雅,尺寸也可愛,足見編輯叢書的巴金先生的趣味」(《不朽的故事》,《一個人的談話》第115頁)。 1963年,巴金與邵洵美倒是因為書又有了一次來往。當年8月2日,巴金在日記中記:「邵洵美來信借書。」(《巴金全集》第25卷第278頁)我未能找到這封信,從當年8月20日巴金日記再記中大致可以瞭解此信的內容:「復邵洵美信,說我沒有Loeb』s,clasics希臘、拉丁名著英文對照本。」(《巴金全集》第25卷第285頁)不知道邵洵美要借的是「洛布古典叢書」中的哪幾種,這套書是美國人詹姆斯‧洛布(James Loeb)主持印行的, 他組織英美的古典學專家將希臘、羅馬文化原典譯成英文,為了體現準確性,這套書採取的是希臘、拉丁語原文與英文左右頁相互對照的方式,而且每卷都有專家的導讀和詳盡的註釋,這正是做翻譯需要的版本。邵洵美借書,也是那段時間做翻譯參考。此時的邵洵美沒有公職,只有譯書為生,1958年,他遭受不明冤獄,身陷囹圄,直到1962年4月才無罪釋放。他的夫人盛佩玉曾寫信向女兒描述剛出獄的邵洵美的狀況:「他進去前胖胖的,出來骨瘦如柴,頭髮雪白,佝僂著身軀,縮得小小的,一動就喘……」家徒四壁,邵洵美環顧四周之後說,「都是身外之物,身外之物,沒有了,不足惜。」幸好兒子為他保留了百來本書,邵洵美看到一直使用的那本英文辭典Webster Dictionary,十分高興,說:「太好了!太好了!這是寶貝,有這本就行。」(轉引自邵綃紅《天生的詩人——我的爸爸邵洵美》第370頁) 在有關方面的照顧下,邵洵美為出版社譯書,出版社每月預支定額的稿費,維持生活,那時做翻譯工作,邵洵美最苦惱的就是找資料書。他曾公開抱怨過:「翻譯這部詩劇,還有一個極大的困難,這也同時是翻譯一切外國古典文學所存在的困難。那便是參考材料問題。我國各處圖書館所保存的關於外國古典文學的書籍,大部分不過是供給學校教材的應用;私人的收藏,又是各人憑著各人的愛好,零零碎碎,沒有系統。」(《〈解放了的普羅密修斯〉譯者序》,《洵美文存》第415頁)邵洵美寫信向巴金借書,這說明,他確實急需,否則不會向來往並不密切、且身份和地位已經有很大差異的巴金求助。當然,也不排除他們兩人還是有相當的來往,只不過,我們不知道罷了。這也與巴金的一個「缺點」有關,他常常是做了的事情也不說,也從不會去炫耀或宣揚什麼,哪怕他幫助了別人。 …

經鄰居居士介紹,在淞江九亭的資慶寺給祖母做了個陰壽,唸唸經、吃吃齋。與市區的廟相比,雖然小一點(其實也不能算小,而且GPS上居然也能找到),算是非常清靜的所在,一家就獨佔了一個大雄寶殿(其實是一家獨佔了整個廟)。 在廟裡用了齋,味道也相當好,「從不食素」的小豆居然也說好,看來是在印度餓著了。在廟門口吃了油條和豆腐花,兩根油條加一碗豆腐花共2.20元,我連呼便宜,老爸說就應該是這個價錢,我說永和豆漿要賣7元,當場被鄙視了。 小黑跪在拜墊上的樣子相當好,拍了幾張照片給大家看著玩。 在廟裡看了大半部《白蛇全傳》,方知李碧華的《青蛇》也不是憑空捏來,原來當時白娘子和小青說好兩個一起嫁的,夫妻三七分,只是既嫁之後禁著小青與許仙同房,要待小青學會玄功才行……

閣主長得挺像他爹,豆子又長得像閣主,看來這是福像,呵呵~

老人家精神老好額

你父親很有風度,儒雅!有上海人的派頭!