4月10日,上海地鐵10號線開通,於是乘了新的地鐵,參加了一個活動——探訪二戰時猶太人在上海的避難點。該活動由一位在上海的猶太人發起,小規模內共有二十多人參與。活動中探訪了霍山公園、上海猶太難民紀念館(摩西會堂),並且訪問了兩位老人,是從上世紀二十年代起就住在這個區域裡的。

這裡有一些當天聽到或後來查到的東西

- 學到了一個單詞,Ashkenazi,Ashkenazi Jews,特指德系的猶太人

- 據說當年德國納粹要求日本佔領軍將上海的猶太人「圈」在一起,日本人搞不懂為什麼,就問猶太組織的頭領為什麼納粹不喜歡猶太人,那人說「因為我們長得矮,而且是黑頭髮」,日本人一想,這不和我們長得一樣嗎?於是也沒有太難為猶太人

- 猶太教目前在中國還是illeagl的,因為中國政府尚未成立「猶太教協會」或「猶太教自治委員會」,無法管理在中國的猶太教活動

- 在wiki上查Ashkenazi Jews的時候,會被「牆」,不知為什麼

- 中央電視台一直支持巴勒斯坦,其實以色列和中國的關係很好,當年的唐山大地震以色列就捐了許多錢,後來西方對中國武器禁運等,西色列幫了許多忙,武器交易大多數和以色列做,而不是和巴勒斯坦,可見政治這玩意真是「表面一套,背後一套」

我們的集合點,地鐵十號線大連路出口,國徽廣場

霍山公園門口的牌子

這幢房子正對著霍山公園,門牌是霍山路119-121號,是當年的American Jewish Joint Distribution Committee(美猶聯合救濟委員會,簡稱JDC)所在地,這個NGO在經濟上給了當時在上海的猶太人大量的幫助

霍山公園邊上的一家,這位老爺爺今年88歲的,當年是裁縫,他的前前後後的鄰居,共有六家猶太家庭。這位老爺爺的孫女現在美國,16歲去的,19歲在麻省理工畢業,21歲拿到了麻省理工的碩士

舟山路59號,美國卡特政府時的財政部長曾經避難於此

弄堂口上的舟山路拼音,據說是猶太的拼法

這位老太太今年82歲了,當年樓上就住了一戶猶太人

長陽路上的上海猶太難民紀念館,是在摩西會堂的地基上造起來的

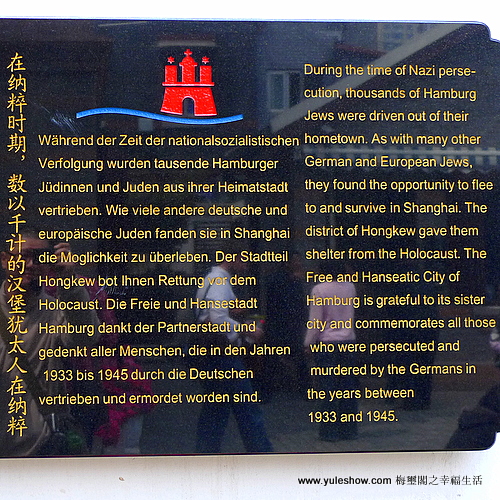

紀念館裡的石碑

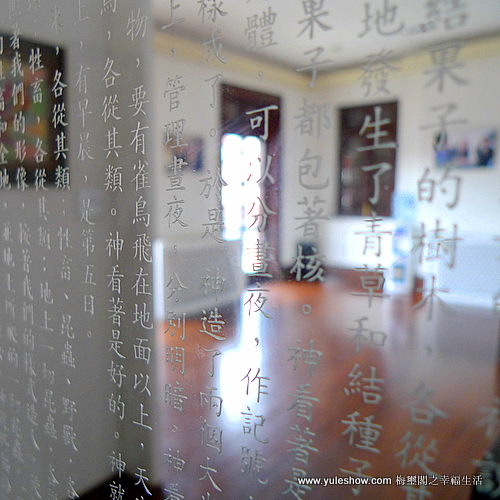

摩西會堂的內部,布幔後的聖物已經在猶太人離開上海時帶到美國去了

訪問者送的禮物

大衛星,其實是個印度符號,現在是以色列的國徽

大衛星上刻的經文

紀念館裡

紀念館的建築

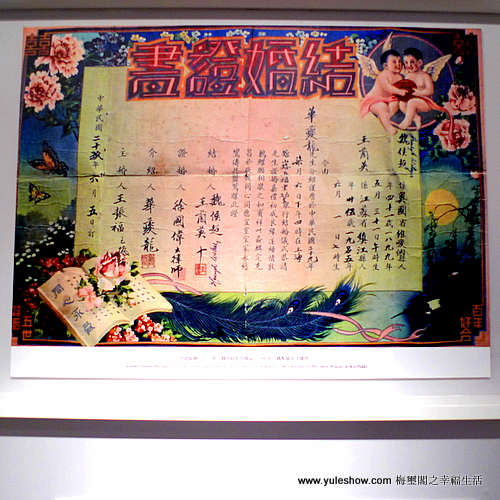

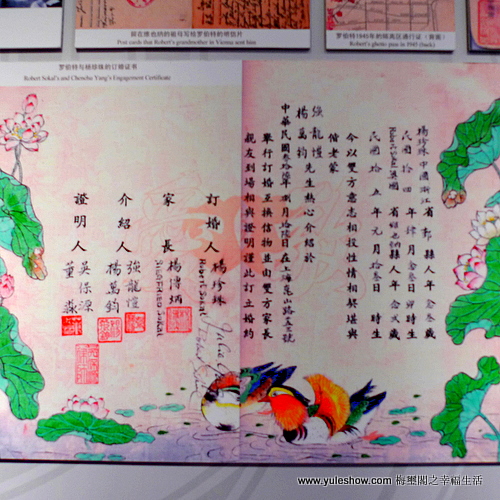

當年猶太人在上海的結婚證書,預先印好的,然後填籍貫姓名,就變成了「奧國省維也納縣」

當年猶太人在上海的結婚證書,預先印好的,然後填籍貫姓名,就變成了「奧國省維也納縣」

怎麼看到這單詞聽來這麼熟,原來是鋼琴家Vladimil Ashkenazy的姓呀!

北大培訓後要交一篇心得體會,就寫了。

在 北 大 學 做 菜

人間四月天,我們江南已是草長鶯飛、鴨知水暖了。首都北京卻還有點春寒料峭、乍暖還寒。此時,我有幸來到傳說中的北大參加「北京大學經濟學院中國XXXXX高級XX班」。名字這東西一定不是越長越好越高檔,這個班要是有英文縮寫估計得6、7個字母,但肯定沒有「MBA」值錢。與此相對的是課程較短,上七天課。

出發不順利,飛機晚點。小姐甜美地抱了三次歉,每次推後15到20分鐘。好像是北京那邊空中管制什麼的。到了北京,新聞說:下午波蘭總統專機在俄羅斯摔了,不知道是不是受此影響。

住地就在北大西南角,緊挨著海淀圖書城。飢腸轆轆地吞了倆驢肉火燒、一瓶普燕,摸著肚子感覺很爽。物質滿足了,就要有精神追求,就近鑽進圖書城。到底是首都,圖書城的東西極大豐富,確實多,但沒敢多買,往回背重,又費錢。挑了一本《下廚記》邵宛澎著,放在一起的還有別人寫的兩本:《說魚道蝦》、《素食雜談》,都是「上海文化出版社」出的。《魚蝦》面太窄,《素食》,我還沒到那境界,《下廚》更注重實戰操作,暗合我們的短期培訓,容易出效果,美食的書我有不少,理論偏多,實戰技擊較少,需要加強,於是就捧了回來。

課程安排挺緊的,每天換個教授,有點眼暈。不同教授和他講的課,和不同廚師做一桌好菜是一樣的。都是好菜,但有你喜歡吃的,也有你不愛吃的。各人口味不同,有的口味重,沒辣不行,有的喜歡清淡,芥末不能碰。這就叫眾口難調。怎麼辦呢,簡單啊,按口味挑著吃唄。那本書買的好啊,碰到我愛聽的課,我就認真聽課,碰到不合口味的,我就看《下廚記》。這本書寫得真不錯,介紹了109種菜,三分之二是我愛吃的,而且關鍵容易做,很家常。另外,它不簡單是本菜譜,除了詳細介紹食材、調料、做法外,寫了很多掌故和做菜、吃菜的趣聞、軼事,很具可讀性。看來作者也是一位有故事的人。

於是,我在北大的幸福時光就此開始了。聽著自己愛聽的課,累了就看看窗外眾多的灰喜鵲、黑喜鵲、大喜鵲、小喜鵲,北大怎麼有這麼多喜鵲啊,鴿子代表和平,喜鵲呢?有不愛聽的課,就埋頭攻讀《下廚記》。幾天學習下來,收穫頗豐。跟各位教授學習了各種方式的管理、團隊的溝通、標竿管理、和國內外經濟形勢的分析、如何締造核心競爭力等等。與此同時,我至少學會了四十種喜歡的菜的做法,知道了好多種平時不怎麼用的調料,弄清了老抽和生抽的區別,各自如何使用。

孔子說:朝聞道,夕死可矣。以前總覺得話語誇張,有力圖吸引眼球之嫌。但現在感到心有慼慼焉。弄懂了自己一直想要搞明白的事情,其興奮之情是難以用語言表達的,真是「死了都值得」。我這幾天就一直在壓制著自己的各種衝動。如:想衝進圖書城,把幾位教授課程所及、引用的大師們著作一網打盡,馬基雅維利的《君主論》、彼得•德魯克的系列著作、邁克•波特的競爭三步曲、傑克韋爾奇的著作等等。另外,還很想找一家大型超市,買齊《下廚記》所涉及到自己家又沒有的各種調料,如:李錦記的蒸魚豉油、太倉的糟油、舊莊蚝油或三井蚝油、亨氏的番茄起司還有什麼咖喱油、照燒醬等等。

當然,最後理智還是戰勝了衝動,考慮到增加這許多重量以後再千里迢迢飛回去的話,會在很大程度上增加碳排放,不利於環保。而且,將消費都放在首都,不利於地方經濟發展,有悖於金融從業人員的職業操守。在慶幸自己因在高等學府薰陶幾日後素質有所提高而能及時醒悟沒有一失足成千古恨的同時,又為自己「聞道」後的興奮之情無處宣洩而深深苦惱。

還是北大深厚的學術氛圍和文化積澱化解了我的苦惱,讓我把精力放在對感興趣項目的深入學習上。總結下來這次培訓我有兩個很大的收穫。首先,在陳泓冰教授的「標竿管理」方面有所領悟,並給自己設定了課題。在與陳教授幾次郵件交流後,請他指點、幫助自己,爭取在一個金融行業工作項目上搞出一套標準化模型,如能成功,今後此方面的工作將有標竿可依,可以節省不少人力物力。

另外,也是受「標竿管理」的啟發,經過對標,然後立標。我把《下廚記》上介紹的菜優化改進了。並在一堂我不愛聽的課上,設計了一套我五一節準備請客(家宴)的菜譜。我坐在北大的教室裡,手持這張菜譜,如拈蓮花,嘴角浮起略帶禪意的微笑,內心極其平靜而滿足。現在把菜譜匯報如下:

一、頭湯:牛奶蘑菇花菜雞茸湯(我在《下廚記》的基礎上增加了白花菜,並按西餐的流程把這道湯放在前面。)

二、冷菜:1、香菇肉醬;2、芹菜拌開洋(或蘸醬黃瓜);3、鹹菜拌百頁;4、糖醋虎皮椒;5、皮蛋榨菜拌豆腐;6、蝦(未定什麼蝦);7、白煮豬肝;8、鹽水鵝(非《下廚記》所列);

三、熱菜:

A、炒:1、生煸蝴蝶片;2、蚝油西蘭花;

B、烤:1、蜜烤雞翅; 2、培根蘆筍卷;

C、燒:1、蘇式紅燒肉;2、牛腩&牛尾&雞塊&小排(自創菜);

D、蒸:1、文蛤蒸蛋(非《下廚記》所列);2清蒸鱖魚;

四、湯:西紅柿豬肝蛋湯(在《下廚記》上加蛋);

五、主食:重糖豬油八寶飯(備:清湯下面,拌上現成的香菇肉醬,我媽不能吃糖)。

寫完收工。

如此棒的食譜,非一般人能治;如此棒的食譜,非在北大校園而不能得;如此棒的食譜,非受一干教授啟發也是編不出的。老子說:治大國如烹小鮮。後來的文人也趨炎附勢地說:這是治國、管理的至高境界。以前覺得很玄虛,今天在百年名校—北大,我頓悟了。

這位小姐啊,你把我的名字寫錯了,是「邵宛澍」,不是「邵宛澎」,雖然後者是我小學老師的「缺省叫法」,也是大多數人的見到我名字的第一次讀法。

不好意思。

不過才子啊,你也把我的性別弄錯了,雖然小姐是我喜歡廝混的對象,但我並不是小姐啊。