第一部分

那一定是個受盡了詛咒的地方,從種種的異像可以看得出來。我在2月12日的中午,登上飛機,就是想去「朝拜」一下那塊特殊的土地,那個被時間封印了的所在。這個「計劃」我已經醞釀了許久,終於有了一次「假公濟私」的機會,我就要去那兒了。重慶,最吸引我的地方,不是革命前的白公館,也不是革命時的渣滓洞,而是革命後的那個地方。

或許是冥冥之中有種力量,想要阻止我踏足那裡吧,在西去的飛機上就給了我一個下馬威。下午一點半,飛機在重慶機場降落,隨著「噔」的一聲著陸,有一些黃色的液體從行李架裡流出來,瀝瀝浠浠地滴在我的頭上、身上……飛機還在急速地滑行著,一種惡臭的味道開始在我身邊瀰漫開來,水很多,我根本沒處躲,最讓我擔心的是,我的攝影包還在行李架裡,裡面有筆記本電腦、有相機、還有兩枚鏡頭,不知怎麼樣了。

雖然衹是短短的一兩分鐘,然而要是用「度日如年」來形容,肯定不足以表達我當時的心情。再確保沒有危險之後,我「跳」起來,打開行李架,攝影包果然被浸在了一灘黃綠色的水中。等飛機停穩後,乘客陸續下了飛機,並沒有人注意到我的狼狽,而我呢,正在獨自納悶,這到底是怎麼了?

我的身上開始泛白,空乘人員告訴我,一定是哪位乘客的泡菜罈子碎了,可想而知,我身上出現的一攤攤白色,是鹽霜。相機和鏡頭都保住了,電腦的一角進了一點水,用布擦乾之後,電腦能夠點亮,雖然很尷尬,卻並沒有造成很大的損失,若是定要找航空公司索賠的話,估計也就是替我把衣服和包乾洗了而已,不過幾十塊錢的洗滌費用,然而我怎麼可能放心把上千元的Lowepro交給他們胡亂洗一通呢?

儘快離開是非之地,是我當時的想法,從飛機上下來,往候車點走去,我身上的鹽花越來越多,這讓我想起以前聽到的革命人突破封鎖運鹽的故事,據說就是把棉衣浸在鹽水裡,然後穿在身上過關躲避檢查的,不過那肯定是個騙人愛國的故事,你想一件棉衣帶多少鹽?被封鎖的可是整個部隊啊,杯水車薪,又抵何用?但是,販私鹽的事肯定是有,說書裡的胡大海,不就是販私鹽出身的麼?我現在一身鹽,恐怕和販私鹽的差不多吧。

伴著一身臭味,來到了酒店,工作人員看我的眼神,我至今記憶猶新。來到房間,用濕毛巾把渾身上下都擦了一遍,終於看似把鹽都擦乾淨了,可味道依然飄散在空氣中。取出筆記本,插上電源,突然發現DVD光驅拒絕工作了,回想起來,沾到鹽水的地方就在光驅的邊上,鹽水一定沿著縫隙滲了進去,哎!細細地想起來,那泡菜的水散放著酸臭的味道,其成份就是鹽酸啊,集成板本就是不耐腐蝕的東西,這回中了刀了。

收拾好相機,準備出門,發現身上已經不是一攤攤的白色了,變成了一片片,原來剛才用濕毛巾一擦,衹是讓鹽又變回鹽水,並且均勻起來,其實並沒有把鹽擦掉,經風一吹,鹽霜又冒了出來。

天色已經晚了,雖然這個城市經常沒有太陽,我也管不著自己的醜態了,我要去的地方,乃是人世間最醜陋的所在。那個地方在重慶的西面,在一個公園的裡面。公園要比我想像的大得多,進入公園,穿過一個廣場,繞過一個湖,走到公園的後門,沿著小路往東走,有一條上山的小徑,在山坡下可以看到石階儘著虛掩著的鐵門。

清冷,進入小門,沒有任何一個人,衹有千百個冤魂在地下哭泣,到處都是雜草、青苔,這個地方顯然是被人遺忘的角落。公園的廣場上正在舉行遊園會,遊人如織,迴廊裡的業餘樂隊,正在演奏著《喜洋洋》,然而此時此地卻是如此的淒涼與靜寂,只剩下無聲的吶喊。

這樣的環境,對攝影來說還是挺不錯的,在按到了幾百次快門之後,在靜靜的思考之後,心中的恐懼也由然而生。天色黑了下來,我感覺到有一股力量朝我壓來,我唯一能做的,便是逃離此地,我一分鐘也不願呆下去了,我再也不想到這裡來了。

隨後的幾天,那裡的情形一直浮現在我的眼前,我逃離了重慶,來到大足,來到了寶頂山,寶頂上刻有地獄的景像,我卻在細細品味著「人間地獄」的滋味。

不幸的事,還是發生了,我丟失了數碼伴侶,那個五寸見方的小盒子裡,有我所有在重慶拍攝的照片,那個地方的景像進入了我的相機,又隨著內存卡被轉到了數碼伴侶上,然後數碼伴侶卻丟失了,這或許也是命中注定的吧。

Ken在上海打電話給我,問「去了麼?」,我說「去了,拍了,照片全丟了,這一定是個受盡了詛咒的地方……」。

回到重慶,過了一夜,第二天十一點就要回上海了。早上八點,我做出了一個決定,我要再去一次,再拍一些照片。

八點半,我又站在了虛掩的鐵門口,鐵門邊的牆上刷著四個大字,猩紅的油漆已經斑駁,可依然是那麼觸目驚心:「文革墓群」。

第二部分

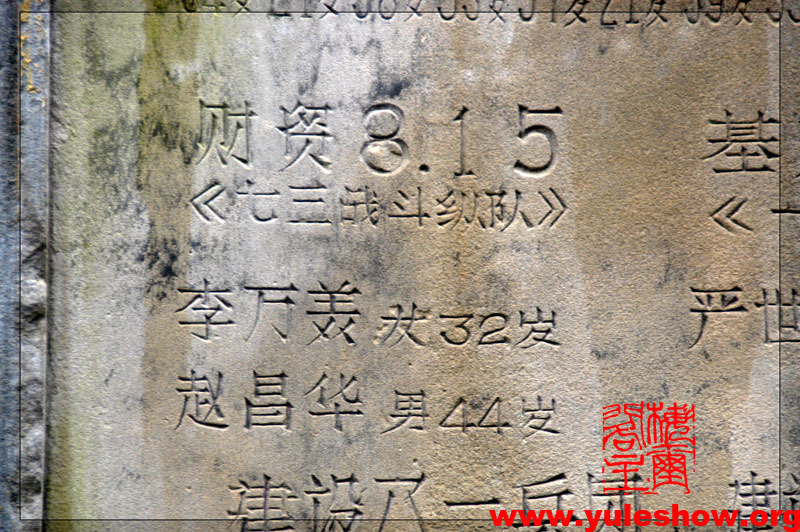

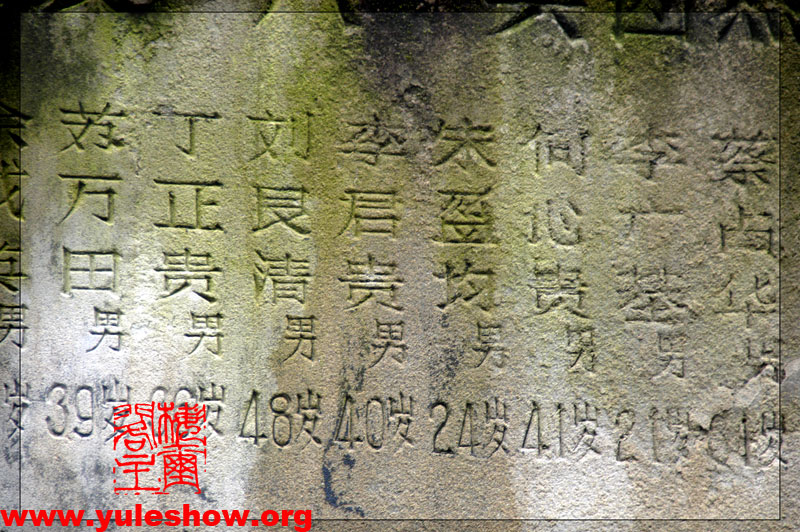

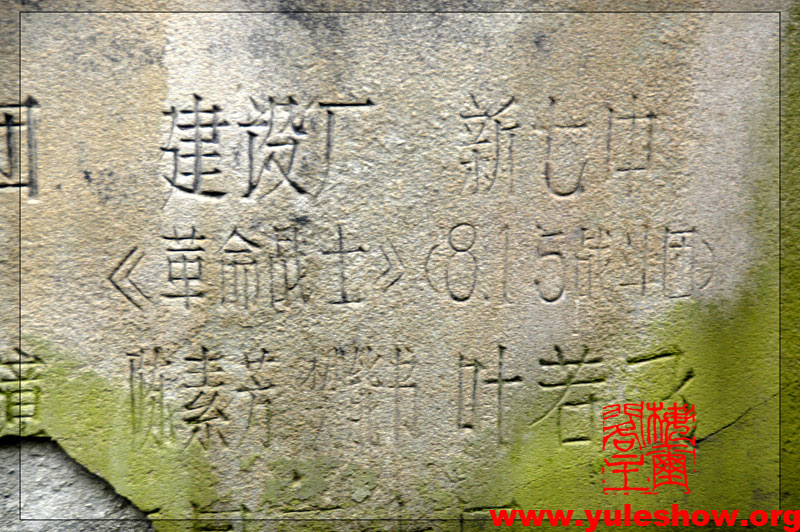

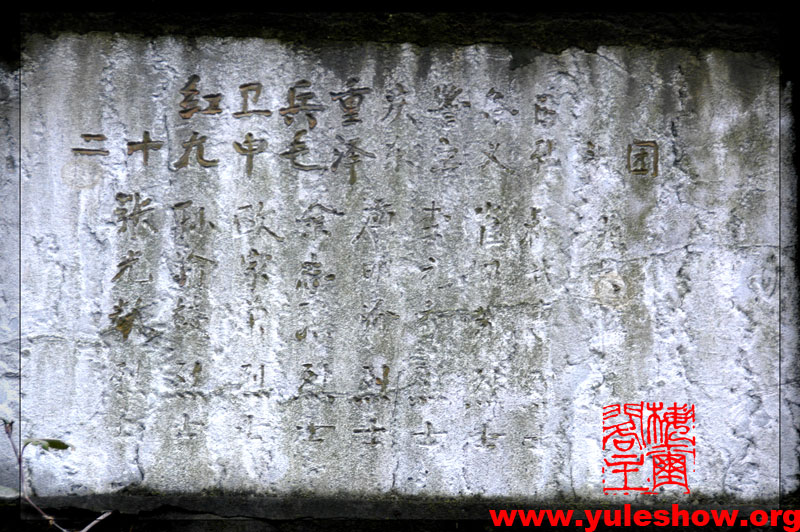

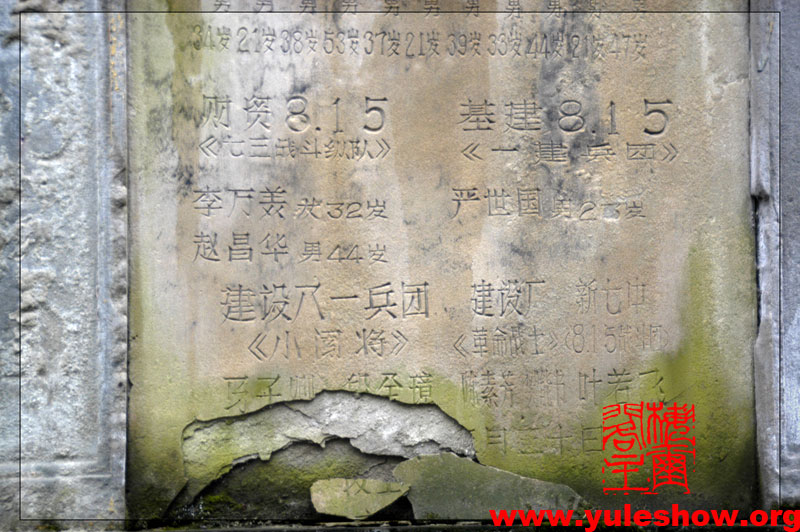

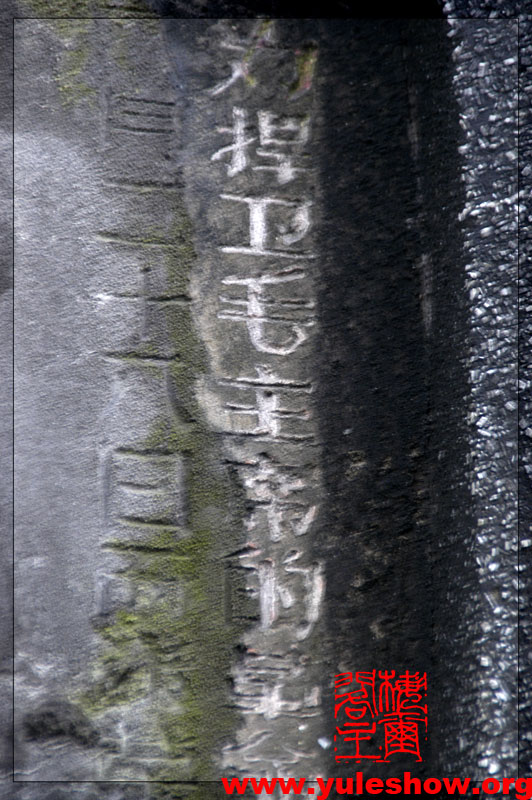

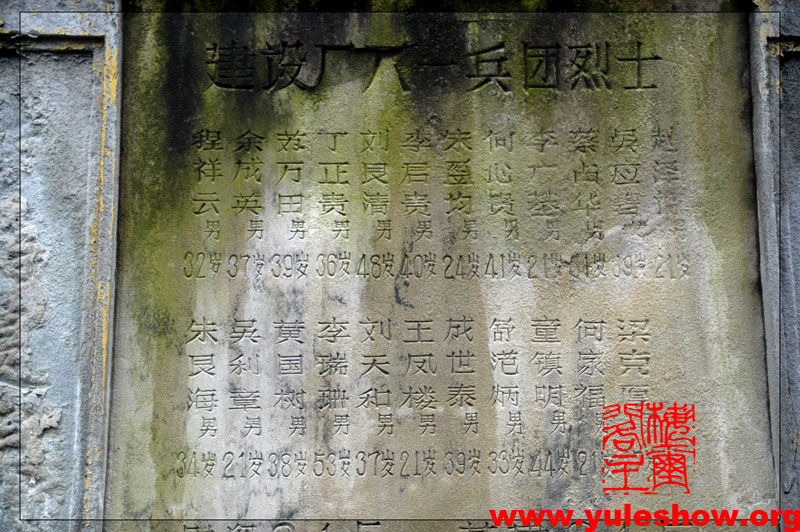

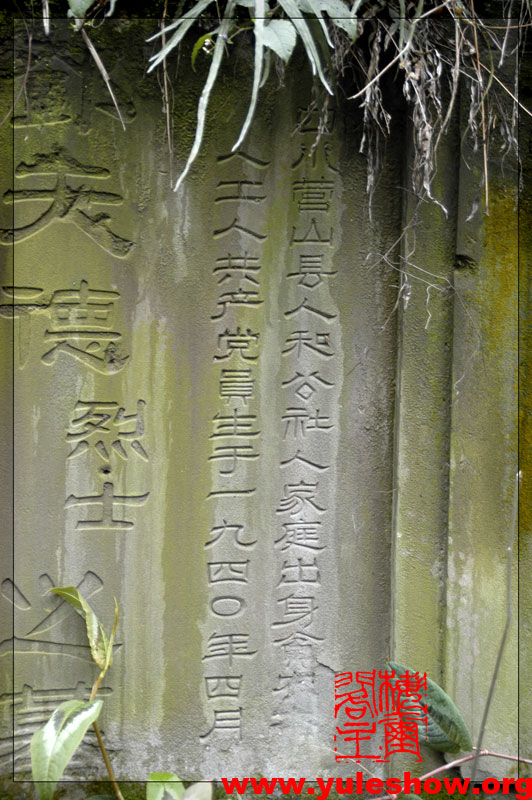

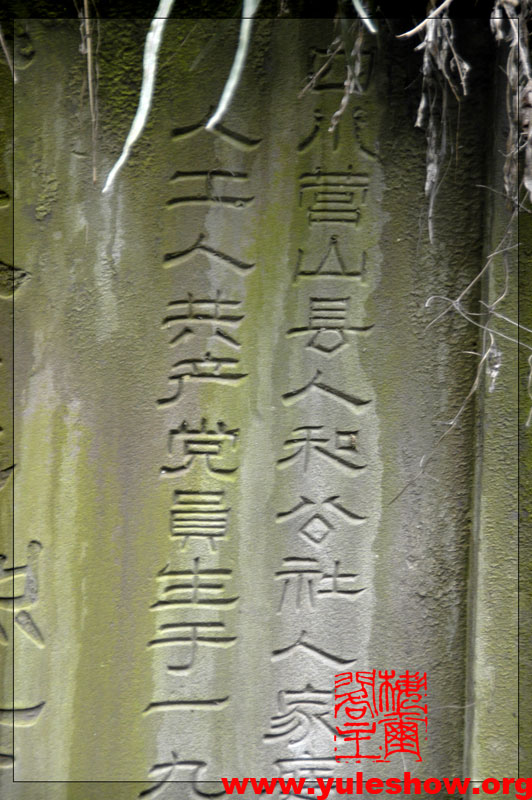

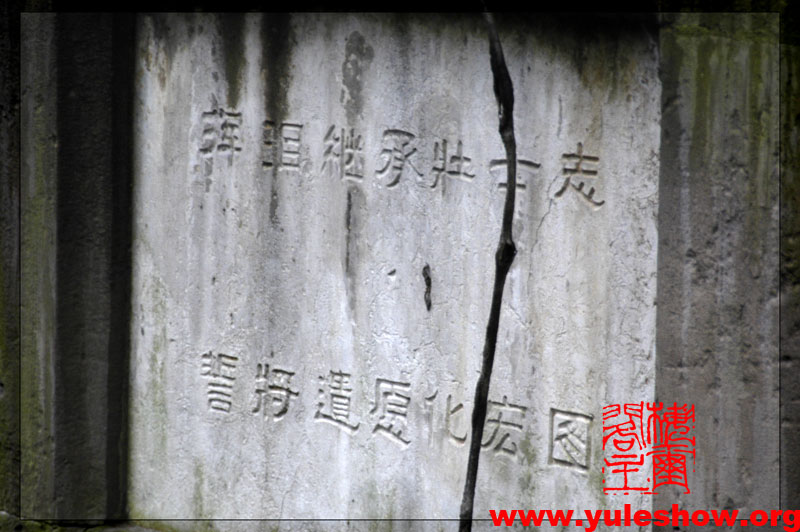

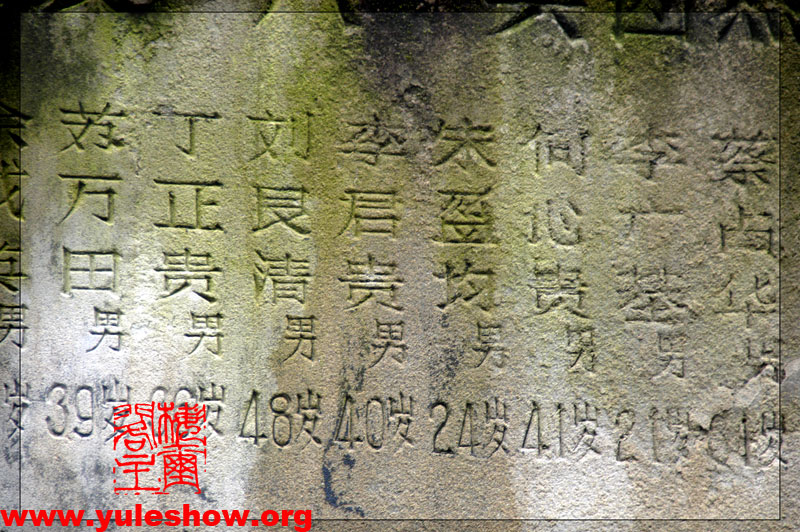

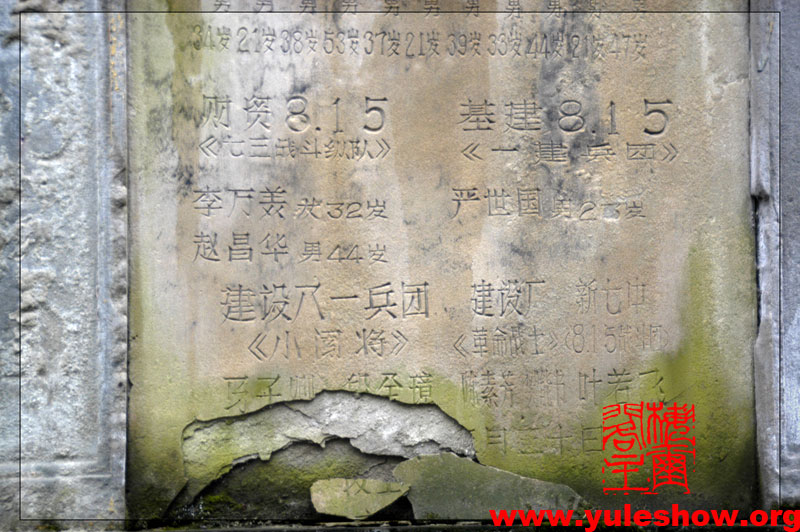

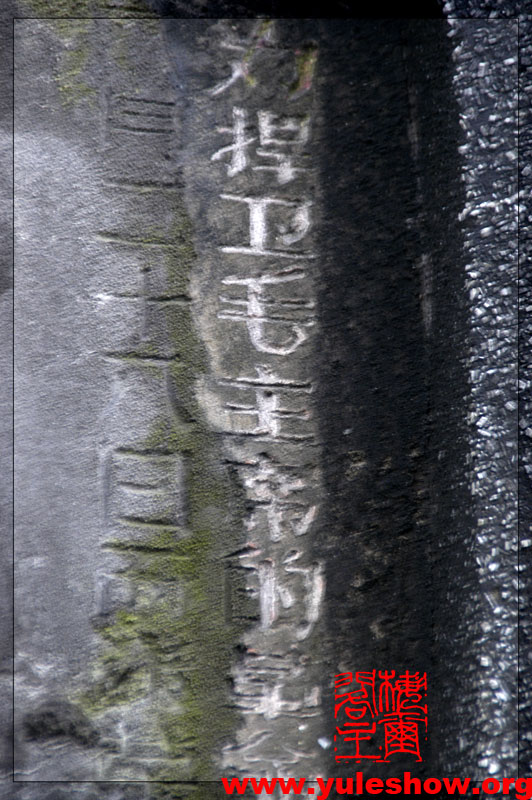

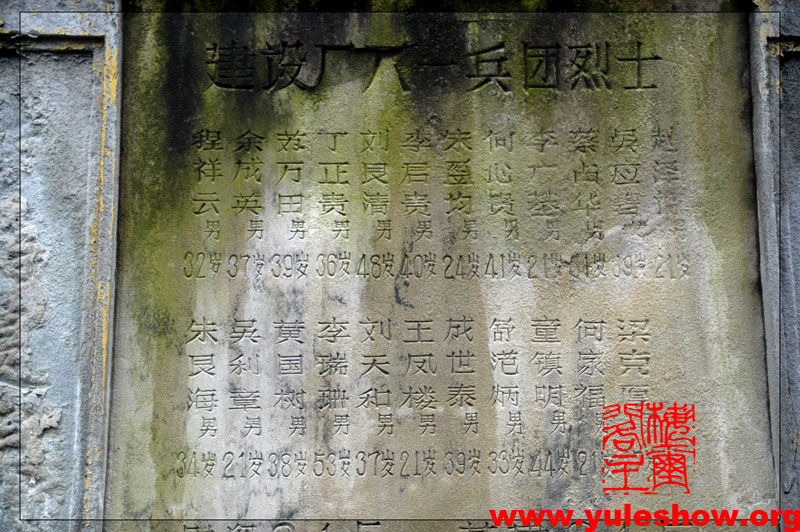

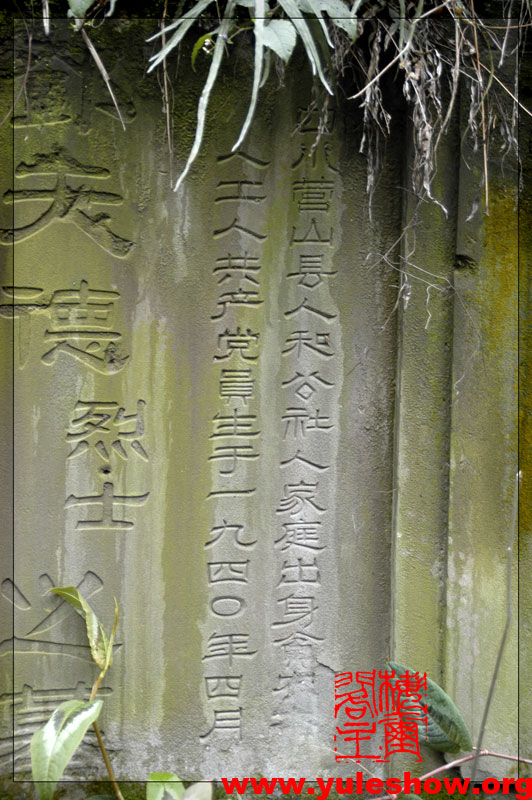

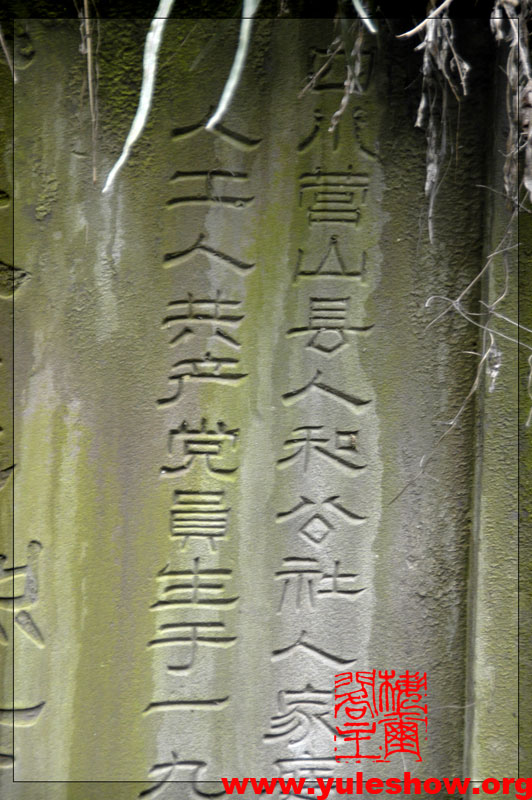

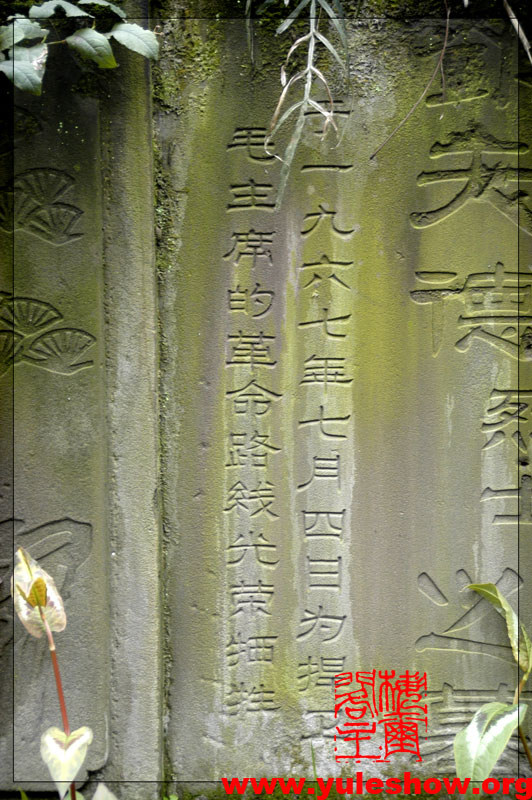

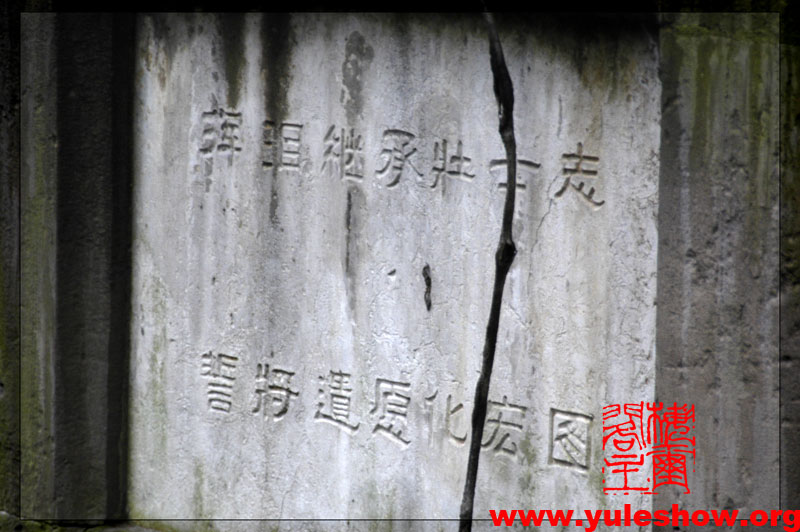

在「文革」的兩字下面,不知誰用白漆寫了「冤魂」兩字,雖然字很難看,卻很點題。進入園內,很是寂靜,重慶的初春,依然寒冷,加之下了一夜的雨,地上很是濕滑,我必須把單腳架當作枴杖才不至於跌滑。墓園並不大,衹有幾個幾個籃球場的面積,中間是一條一米左右的正道,兩邊的墓則是雜亂無章的排列,甚至連墓的朝向也各有不同。墓與墓之間的距離很近,莫名地更給人一種壓抑的感覺,墓修得並不錯,衹是年久失修,多數刻字已經風化、斑駁,讓人感嘆世事的變遷。

幾乎所有的墓上,都能看到「烈士」兩字,我查了有關的法律法規,「烈士」的定義為「我國人民和人民解放軍指戰員,在革命鬥爭、保衛祖國和社會主義現代化建設事業中壯烈犧牲的,稱為革命烈士」,長眠在這裡的人,沒有任何一個符合這樣的標準。就說常規的理解吧,「烈士」應當是高風亮節的勇士、是可歌可泣的漢子,然而在此,沒有任何一個人有此風範。那麼,這些人到底是些什麼人呢?

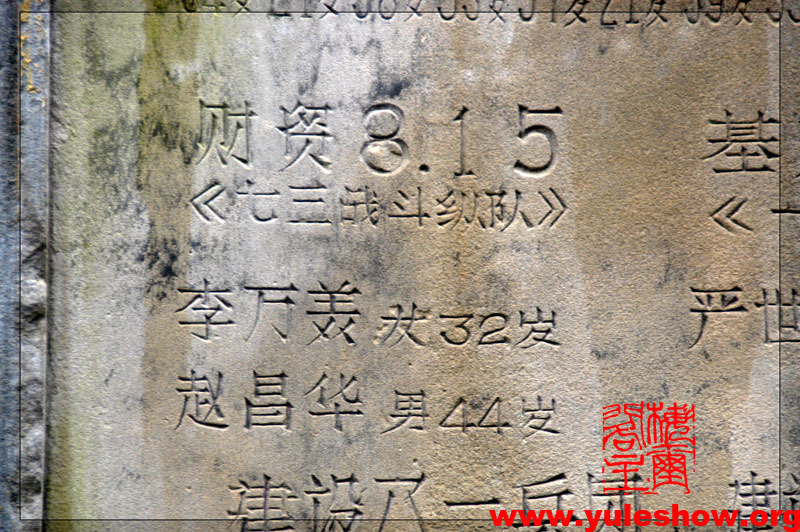

子曰:「不幸短命死矣!」,說的是顏回,顏回三十二歲死了,很「不幸」,很「短命」。然而在此墓地裡的人,卻要比顏回更「不幸」,更「短命」。我走了一圈,發現有許多「冤魂」衹有二十多歲,甚至還有一些不到二十歲,所謂「還沒有做過人」的「人」。最小的死者,衹有十四歲,那是怎樣的一個花樣年華啊?

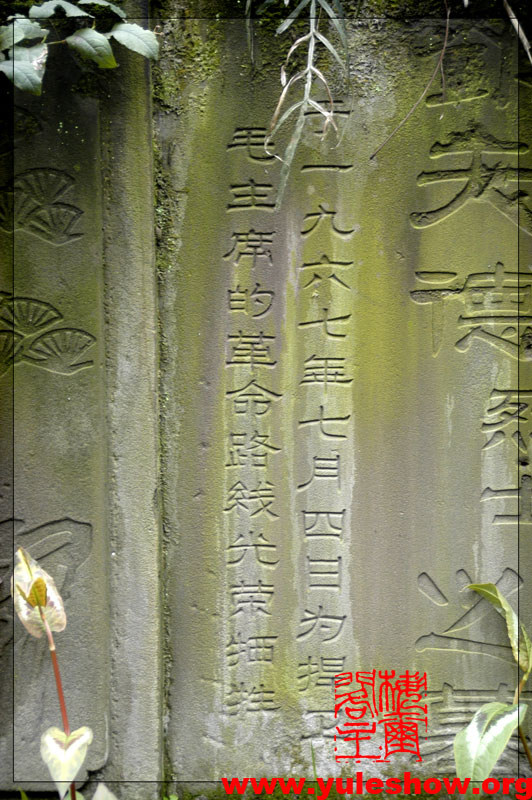

這些人,在當年經歷一場空前絕後的戰爭。天下的戰爭,都是為了相反的目的,比如一方「侵略」,那另一方肯定要「反侵略」,唯獨這場鬧劇般的戰爭,卻是為了同一個目標,為了同一個理想,就是「保衛毛主席的革命路線」,為了這個自己都說不清是什麼的東西,白白地「獻」出了自己保貴的生命,真真是令人扼腕長嘆啊。

這個墓園,共有113座墳塋,埋葬了600多個冤魂,說他們冤,衹是指他們「生」得冤,他們生在一個特殊的年代,輕信了特殊的主義,然後他們的「死」卻不冤,這些人,若是當年僥倖活了下來,也會在若干年後被定性為「三種人」(追隨林彪、江青反革命集團造反起家的人、幫派思想嚴重的人、打砸搶分子),及至到了今天,依然受著良心的譴責。老舍,就是死在這種人手中;傅雷,也是死在這種人手中;無數的文物,斷送在這種人的手中,八國聯國所造成的破壞,與他們相比,只可謂「小巫見大巫」了。

1967年的年內,整個重慶成了戰場,據「苟活」下來的人說(當然還有許多正式的文獻),當時整個重慶幾乎籠罩在戰爭的陰影下,參加武鬥的兩派,動用了除了飛機以外的各種常規武器,其中包括坦克和裝甲車,甚至還有三艘砲艦參加戰鬥……

具體的細節,我並不想複述別人的研究成果,我衹是想死去的人倒也罷了,活著的人,應該怎麼樣更好的生活呢?

第三部分

南方週末2001年4月29日刊登的《青春墓地埋葬重慶文革武鬥》,作者余劉文 韓平藻

在重慶,在和歌樂山烈士陵園遙遙相望的沙坪壩公園裡,在荒草和雜木中,有一片人跡罕至的墓地,它被一道長滿青苔的高高的石牆圍住,與世隔絕。

這是一個全國僅有的文革墓地,113座墳墓掩埋了400餘名當年武鬥的死難者。他們中有年僅14歲的少女,有被稱為「校花」的女中學生,有年輕的母親,她們和更多的他們————握著槍和鐵棍、刀、匕首等的兒子、丈夫、父親————交錯地倒在這裡。

30多年過去了,如今,墳頭芳草萋萋,那個動亂年代曾經的廝殺、哀號、槍聲、頌歌和罪惡過去了,被鬼針草、塵土和高牆的陰影層層覆蓋。

但是,與死者有關的人還活著。重慶文革派性鬥爭的波詭雲譎、血雨腥風,還影響著他們……「我為文化大革命坐了15年牢」

周勁松,男,1945年生,原重慶「8.15派」總負責人之一,曾任重慶市革委會常委,第四屆全國人大代表,1976年入獄,1991年刑滿釋放,現無業,靠親朋接濟度日。

文革前,我是重慶大學3年級學生。我捲入這場運動是從「四清」工作組留下來繼續搞文化大革命,整重大校長、書記鄭思群開始的。1966年6月,工作組把鄭校長打倒,我不服。對鄭校長,我印象很深,我是當時全校7個全優生之一,從他手裡接過不少獎狀;鄭校長在食堂當著學生的面,把飯桶邊地上的飯撿起來自己喫,從不罵人,講究身教,以身作則。這樣的校長被打倒了,我鳴不平,當場我就被工作組打成反革命,關在重大階梯教室隔離審查了一個禮拜。出來後,我自然就成了大家關注的對象。

那年7月19日,工作組把鄭校長轉移,押到松林坡招待所繼續關押,轉移時被我看見了,鄭校長頭髮零亂,只穿著短褲、背心,打著光腳板,走在水泥路上。一位老革命,7級幹部,就被他們這樣整過來整過去,連鞋都不讓穿,7月份的重慶,有多熱啊!我看不過,一喊就喊過來幾百人,圍住工作組的人質問,雙方僵持了一陣,都不了了之。我再次成為焦點人物,再次被打為修正主義苗子、反革命。但不過半個月,工作組突然宣佈鄭思群校長畏罪自殺,就在松林坡招待所。我們一面向當地派出所報案,要求調查鄭校長的死因,一面自發地圍攻工作組。就從鄭校長死的那一天開始,工作組就不得人心,重大師生反對工作組就有了群眾基礎。

為啥子叫「8.15派」,莫名其妙的,我跟你講,1966年8月15日那一天,重慶師範專科學校的造反派組織「排炮戰鬥隊」、「輕騎戰鬥隊」的負責人,到重大找到我,要求我們聲援、支持他們。我當天就鼓動帶了3000多重大的師生員工到了師專,開大會聲援造反派。這事就驚動了重慶市委,市委就派了副書記、副市長辛易之來師專,他代表市委宣佈我們的行動是錯誤的,命令解散,但大家不服,就在沙坪壩上街遊行,口號就是要搞文化大革命,堅決貫徹「5?16通知」精神,堅決執行「16條」措施。這就是重慶文革第一次大規模遊行的所謂「8.15事件」。此後,各個單位造反派紛紛趕工作組,都跑到重大來搬兵聲援,「8.15」的名聲坐大了。「8.15派」就這樣莫名其妙地形成了。

1967年1月份全國各地造反派掀起了旨在奪權的所謂「一月革命」,重慶是2月28日,46個造反派組織發表了《重慶市革命造反聯合委員會公告》,革聯會宣告成立,掌握了全市黨、政、財、文大權。革聯會一把手是駐軍首長,副主任由工人代表、農民代表、學生代表分擔,我派了一個「副司令」去革聯會當副主任,我自己沒有當權,但我是支持革聯會的。

成立了革聯會以後,有人認為革命尚未成功,不要當官老爺,因此反對革聯會;還有一種人認為自己沒有當權,被革聯會排斥了,也反對革聯會。這些人就把人拉出去成立了「反到底派」,又稱「砸派」。「砸派」當時有一個很出名的廣播站,叫「完蛋就完蛋」,是林彪的話。

當時,四川的政治局面非常複雜:60年代初,宜賓地委書記劉結庭、市委書記張西挺被李井泉主持的西南局打成反黨分子,一直關押。1967年五六月間,劉、張獲平反昭雪,復出任四川省革命委員會(籌)副主任。重慶兩派圍繞「劉張」平反覆出的問題加劇了分化,「8.15派」反劉張,「反到底派」擁劉張。鬥爭越來越激烈,一直到後來武鬥全面昇級、爆發。

文化大革命,轟轟烈烈,震撼世界,這是悲劇,防止悲劇重演這個觀點我是贊同的。我為文化大革命坐了15年牢,我負了責。

1967年4月23日,兩派組織在北碚、重鋼等地辯論,發展成動拳頭、砸宣傳車、廣播器材等事件。

1967年5月23日,兩派人員在重慶石油學校發生武鬥,雙方從動拳腳昇級到使用鋼釺、鐵棍、匕首。是月武鬥之風蔓延全市:重慶醫院、嘉陵機器廠、西南師範學院均發生了使用這些武器的武力衝突。

1967年6月5日至8日,西南師範學院兩派發生武鬥,全市兩派分別派數千人參戰,揭開重慶大規模武鬥的序幕。

1967年7月8日,兩派武鬥組織在紅巖柴油機廠發生衝突,打死9人,傷近200人。這次武鬥中雙方首次使用槍彈。這次事件被稱為「打響重慶武鬥第一槍」。從此,重慶武鬥全面昇級,從使用小口徑步槍、衝鋒槍、輕機槍、重機槍、手榴彈到動用坦克、高射炮、艦艇,從巷戰到野戰,規模越來越大,死的人越來越多,正常的社會秩序完全被破壞。1967年7月31日至8月6日,榮昌縣兩派共700人左右參加武鬥,死亡78人。同年,8月8日,望江機器廠造反派用3艘炮船組成艦隊,沿長江炮擊東風造船廠、紅港大樓、長江電工廠及沿江船隻,打死240人,傷129人,打沈船隻3艘,重創12艘;8月13日,兩派在解放碑激戰,交電大樓及鄰近建築被焚燬;8月18日,沙坪壩區潘家坪發生大規模武鬥,雙方死亡近百人;8月28日,歇馬場發生3000多人的大武鬥,雙方死40人,楊家坪街道被毀近半,武鬥雙方死亡100人。」

1967年7月、8月、9月,山城重慶變成了血雨腥風的戰場。「我一直在撫摸身上的刀傷槍傷」

陳卓(化名),男,原重慶某中等學校「反到底派」頭頭,1969年入獄,1972年釋放,現為房地產商人。

我本人直接參加了武鬥,從1967年打到1968年。我當時是學校「反到底派」的狗頭軍師(笑),同學們都喊我「參謀長」。我身體一直比較弱,弱不帶兵嘛。

我惟一一次帶兵是1968年6月29日至7月1日這次3天3夜的激戰。6月29日,「二和尚」跑到我們學校來搬救兵,他是建設廠技校「砸派」的頭頭,他指揮的建設廠「砸派」與「8.15派」幹起來了。當時武鬥打了一年,死的人太多了,戰鬥隊員都產生了厭戰情緒、恐怖情緒,都不願去。我當時出於強烈的派性榮譽感,勉強把200多名戰鬥隊員集合起來,說誰願意跟我去的就出列,有70多個人出列。我們全副武裝,甚至把解放鞋帶取下來串著子彈夾挎在身上,省得在戰場上換彈夾耽誤幾秒鍾的戰機,這是一種拚死到底的態度。當時,我的腦海裡不斷地浮現著陳輝(革命烈士,死在渣滓洞)的名言:「戰士的墳墓比奴隸的天堂更明亮。」當時大家的心情真的很悲壯。我們在楊家坪參戰,打了3天3夜,我們這一邊慘敗,我帶去的70多名戰鬥員當場犧牲了4個,還有7個被對方俘虜後也全遭槍斃了。

「二和尚」在撤退時睡著了,怎麼都弄不醒,結果也被對方俘虜槍斃了。與他同時被俘的還有一個同伴,那個同伴是建設廠的子弟,他父親是「8.15派」的,因此那個同伴得救了,沒遭父親的陣營槍斃。「二和尚」是建設廠技校的學生,是資陽人,無人說情。我一直記得「二和尚」來找我搬救兵時的樣子,穿著藍色學生裝,拴根牛皮帶,銅鈕鋥亮,腰間插著一把駁殼槍,腳上穿著解放鞋,挽著褲管,中等個,短髮,方臉,威風凜凜,但臉色蒼白。

這次戰鬥,我們這一派也槍斃了對方4個俘虜,其中兩個是我親自俘虜的。我為此內疚、懺悔、痛苦了幾十年,因為我無法忘記他們當時被俘虜的那一瞬間的目光。他們當時端著衝鋒槍站在車間一臺機床邊,混戰中我退進了這個車間,一發現他們我憑直覺判斷是「8.15派」的,立即冒詐我是「8.15派」的,他們把槍背起來向我走近,我馬上就———那一瞬間,他們的目光充滿了悔恨、恐怖、絕望。兩人都有30多歲,是工人,我想他們一定有兒女、妻子———這幾十年我一直因此而得不到解脫,永遠得不到———這是獸性的惡,在現世中不會也不應該被寬恕。重慶武鬥最慘無人道的事就是互相殺俘虜,這是全國武鬥過程中最黑暗的一幕,是我們這一批人心靈上永遠的污點,它不會被時間磨滅。

幾十年來,我一直在反思文革,一直在撫摸身體上的刀傷,槍傷。

這次武鬥結束後幾天,1968年7月9日,兩派在江陵廠重燃戰火,雙方動用坦克、大砲、輕重機槍激戰,附近民宅被炮擊成千瘡百孔。也是當月上旬,兩派還分別在楊家坪、大坪、重慶醫學院、二四二部隊、五一技術學校發生大規模武鬥,雙方均出動水陸兩棲坦克、艦艇、三七炮、四聯高射機槍、野戰炮等重武器。上述地區民房、單位建築、器材設備遭重創,兩路口至楊家坪無軌電車網被打爛,全線停運1年多。經過上述幾次大規模激戰,重慶「8.15派」徹底控制了局勢,「反到底派」全體成員及其家屬總計數十萬人集體分批疏散,逃離重慶,「大清洗」的謠言像瘟疫一樣傾壓山城。

在逃到成都後(成都是以四川大學「8?26派」為首的造反派天下,「8?26派」是歡迎重慶「反到底派」的),弱不帶兵的18歲的陳卓再次糾合從重慶逃來的2000多名紅衛兵,因為人多槍少,他們攔截火車一路狂飆殺往四川綿陽、廣元,找當地駐軍要武器彈藥,準備殺迴重慶,被駐軍拒絕,從而避免了一場更大的慘禍。

1968年9月23日,重慶市革委、警備區發佈命令,嚴令一切群眾組織、團體和個人,無條件上繳一切武器彈藥、運輸車輛;拆除武鬥工事、據點;解散專業武鬥隊。

1968年10月15日,兩派宣佈撤銷總部,解散組織。「我跪在地上向死人請罪」

法官某某,男,56歲,原文革武鬥中「砸派」成員,已退休,離開家庭,獨居在郊區,過著很無奈的日子,自嘲生活混亂,3次拒絕採訪,最後卻不過老戰友的情面,終於對我們打開了話匣。

提到沙坪壩那個紅衛兵墓地,我實在太熟了,不想說,太傷感了。(沈默)

當時,我在要害部門工作,因為一個同學的弟弟在化龍橋讀書,我經常到他學校去看他,文革前我們就很熟了。後來運動開始,加上觀點相近,我自然就加入了他們學校這一派(砸派)。

1967年7月24日,這天下午,他們學校的學生攔截了一輛路過的「8.15派」車輛,並扣押了隨車人員和一位軍代表。我向來不主張亂抓亂打,經過我的勸告,他們把人放了,但軍代表因為時間晚了,當天沒走成,繼續被扣押。晚上,我得到情報:重慶大學「8.15派」搶了武裝部,得到了許多軍用裝備,並且準備攻打我們這邊的學校,因為學校所在地化龍橋是重大到市區的必經地,所以從技術上考慮,重大「8.15派」非拔掉這個釘子不可。這天晚上,大家都很緊張。凌晨3點鐘左右,我看見夜空昇起了3發紅色信號彈,知道「8.15派」進攻開始了。大約4點鐘,我聽見槍聲,從聲音判斷,有衝鋒槍、機槍,還有極少量的土製炸彈,這些火力一直在外圍打到天亮。我們這一邊都是冷兵器,僅有4支小口徑步槍,其中3支不能用,衹有1支可打。對方不摸底,以為我們沈著打埋伏,直到天亮了才衝進來,打死了10個學生,他們也死了1個。

我和另一個同學躲在宿舍房頂,他同學腦門子上中了一槍,死掉了,我成了「8.15派」的俘虜。

從7月25日到國慶節前,我當了2個多月的俘虜。我被押到沙坪壩公園挖過十幾次墓,主要是處理掩埋那些對方不願處理的屍體,都是高度腐爛、臭氣熏天的屍體。我們要跪在這些屍體前,首先低頭向屍體請罪,然後清洗創口,注射福爾馬林,給屍體打扇子驅趕蚊蟲、蒼蠅。

管理我們這些俘虜埋屍的人叫鄭志勝,他是重大學生,因為出身成份不好,為了證明自己革命的徹底性,他要求來墓地負責,當時「8.15派」派想在那裡建自己派別的烈士陵園。鄭為了爭表現,一方面非常真誠地同情己方的死難者,一方面絞盡腦汁殘酷折磨俘虜,所以我們背後給他起了一個綽號————「屍長」。有4次,我記得,鄭志勝等我們挖好坑,把棺材放下去後,突然叫我們全部跪在坑邊,他指揮別人從背後向我們開槍,我以為自己要陪葬了。他耍的這一招叫「假槍斃」,但哪一次都不知道是真是假,我自己就親眼目睹過他斃掉過一個女俘。

鄭志勝後來分配到新疆工作,文革結束後被抓回來,因為有血債,開始就關押在我同學的單位,大家都知道我過去在鄭志勝手下當俘虜的經歷,沒少慫勇我趁機整他一把,但是我沒有整過他一次。我始終認為,我和他之間沒有個人恩恩怨怨,大家遭罪都是文化大革命造成的。

這段非人的經歷對我的影響太大,我目睹了一個人在極端狀態下人性惡的、醜陋的一面,它粉碎了自己也粉碎了別人的世界。這裡看不見希望。這肯定影響了我後來的生活。我對什麼都看得無所謂,一生就這樣子,無所謂了。「校花」之死

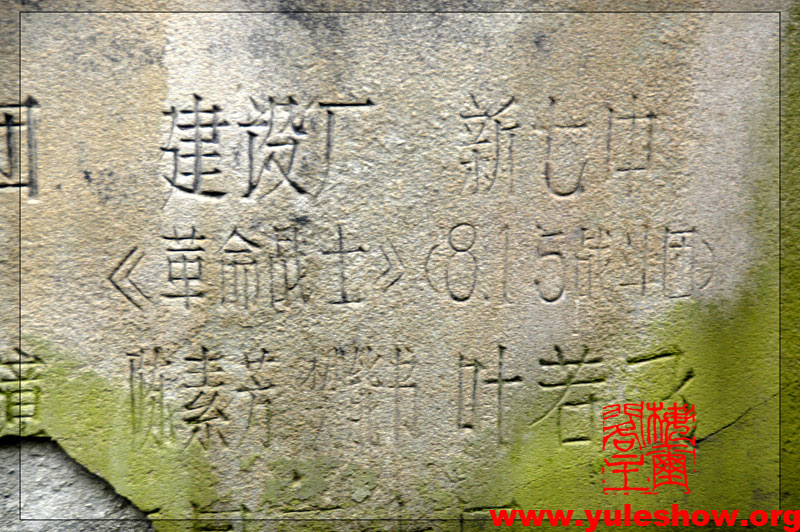

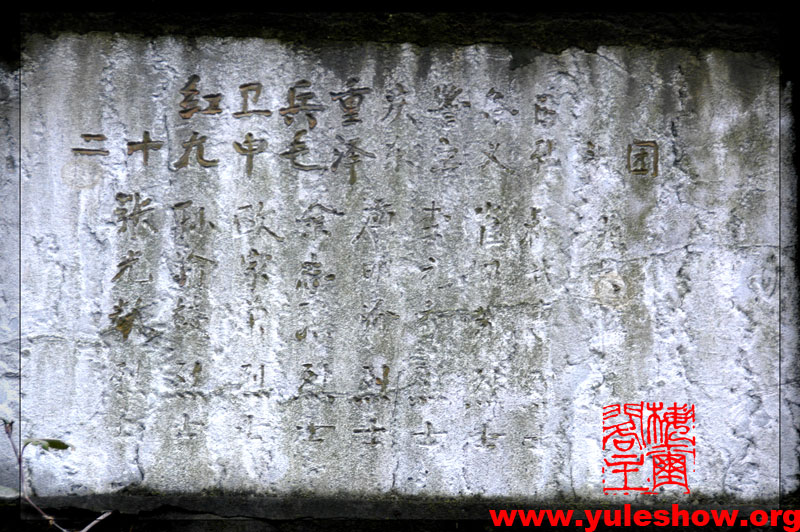

記者在墓地上發現了一塊最完整的碑文,極具代表性,摘抄如下:血沃中原肥勁草,寒凝大地吐嘉華。毛主席最忠實的紅衛兵、我毛澤東主義戰鬥團最優秀的戰士張光耀、孫渝樓、歐家榮、餘志強、唐明渝、李元秀、崔佩芬、楊武惠八位烈士,在血火交熾的八月天,為了捍衛毛主席的革命路線,流盡了最後一滴血,用生命的光輝照亮了後來人奮進的道路。/不周山下紅旗亂,碧血催開英雄花。披肝瀝膽何所求,喜愛環宇火樣紅。你們殷紅的鮮血,已浸透了八一五紅彤彤的造反大旗。啊!我們高高舉起你們殷紅的鮮血(?)。/頭可斷,血可流,毛澤東思想絕不丟,你們鏗鏘的誓言啊,已匯成千軍萬馬、萬馬千軍驚天動地的呼吼(?)。你們英雄的身軀,猶如那蒼松翠柏,巍然屹立紅巖嶺上,歌樂山巔。

立碑者係「重慶革命造反戰校(原二十九中)」。記者從29中校友錄上查到了唐明渝的3個同學的地址,通過她們輾轉找到了陳國英,她是歐家榮、唐明渝、餘志強、李元秀、崔佩芬、楊武惠等6人死難現場惟一的倖存者,她十分友好地接待了突兀來訪的記者。

一提起當時二十九中的「校花」唐明渝,和唐明渝的其他3位同學一樣,陳大姐不勝唏噓,她說:「唐明渝當時才16歲,身高一米六幾,熱情大方、漂亮,特別擅長跳舞。我唱歌挺好的,就因為這個原因,我和她加入了戰鬥團,唱歌跳舞搞宣傳,大家都覺得挺好玩,根本就不可能想到死亡。結果一下子,4個女生,兩個男生都死了,楊武惠死的時候還衹有14歲。」

陳國英回憶道:「1967年8月4日,中午,很熱,我正在家裡午休,我家當時就住在今天的女人廣場。3個女同學來叫我,說去幫『8.15派』的一個指揮部搬家,從楊柳街財貿俱樂部搬到外貿大樓,中午1點鐘左右,我們開了一輛解放牌汽車,停在俱樂部門口,東西都裝完了,是一些棉絮、文具用品、紙張,沒有一件武器。因為天氣很熱,我們5個女孩子嘴裡都含著冰糕,大家都穿短袖襯衫、裙子、涼鞋。我們上了車,還在含冰糕的時候,槍響了。我因為是最後一個上車的,聽見槍聲,火力很猛,我想如果不跑,肯定會被打死,所以我立即跳車,跑進俱樂部大院,兩個好心的陌生人給了我一件軍衣,叫我快穿上,我穿好了軍裝,他們就托著我翻圍牆,翻過去後我搞不清方向,居民趕緊給我指路,我朝著俱樂部反方向的路,從楊柳街———五一路———依人巷,一口氣跑到了重醫二附院,到醫院後我才知道自己受傷了,一對長辮子被槍打斷了,右手臂被子彈射穿,左手臂也被子彈拉開了一道口子,當時滿身是血,腦子裡一片空白。」出院以後,陳國英退出了戰鬥團宣傳隊。

1969年3月17日,陳國英清楚地記得,她和29中的同學下放到烏江邊的彭水縣插隊落戶,坐船去的。「我是那條船上年紀最小的,那時很絕望,我是哭得最凶的一個,真的很傷心。」

江水茫茫,辭別山城,兩年來的血雨腥風化作了無盡的傷懷,18歲的陳國英18年後回到重慶,「想起來,就像做了一個惡夢。」

朱孝雲,女77歲,退休工人,寡居。1967年8月4日,她17歲的獨生子餘志強死了。34年來,她一直沒去過墓地看她的愛子,她也一直堅持沒有換過房間,「怕娃兒回來了找不到我。」

2001年3月11日上午,好心的陳國英大姐領著記者,在臨江路的一個老式門洞裡找到了朱孝雲,她聽見陳國英親切地喊她「姨媽,我是餘志強的朋友,陳國英」就一把緊緊地抱著陳國英,「兒—呵」地慟哭起來。

34年過去了,這位痛失愛子的母親卻無時無刻不在懷念17歲的獨生子,因為無力,她才沒有了恨,才無奈,才隱忍。她打開被層層包裹的兒子的團員證,撫摸著兒子這生前惟一的一張照片,不斷地泣訴,「我的娃兒好乖啊!他死得好可憐啊!」17歲的餘志強身著海軍衫,英俊、迷人。

滿頭白髮的朱孝雲每天守在門洞裡,賣0.2元錢一包的棉花糖,貼補家用,打發餘年。兩個少年目睹母親被殺

席慶生,男,1952年生,某民營企業高級職員;席慶川,男,1954年生,重慶美術公司攝影師。1967年8月24日,他們兄弟倆目睹著母親黃培英被殺。爾後,兄弟倆在沙坪壩公園親手掩埋了母親。那一年,母親才33歲。

1967年8月24日,母親帶著我兄弟倆從九龍坡區灘子口新華書店重慶發行所的家裡出發,準備到李子林投奔親戚,因為雙方武鬥越來越厲害。上午10點左右出發,抄小路走到毛線溝屠宰場對面,大約11點,這時突然槍響了,第一槍打我,因為我走在最前面,母親在中間,他(席慶川)在後面。我們身邊的子彈亂飛,打得地上的土撲撲地揚起來。我有武鬥的經歷,趕緊喊臥倒,自己同時就臥倒在地,這時刻我就聽見母親「啊」地一聲倒下去了,我轉過來一看,母親正痛苦萬分地橕著胸部,我不顧一切地撲到她身邊,大聲地叫媽媽、媽媽,抱著她的頭,她手上的血汩汩地流下來,兩眼直直地盯著我,沒有說一句話。我馬上撕開身上的白汗衫,準備包紮,這時,對方又用高射機槍朝我們掃射,我馬上脫掉白汗衫朝對方狂舞,表明我們是和平居民。但槍聲未停,我又臥倒在地,弟弟躲在海椒地裡。槍聲一停,我又爬過去看母親,她完全斷氣了,子彈從左乳下射進,從右腰部射出。我兄弟倆當時都沒哭,絕望了,茫然了,極度恐懼之下不可能有眼淚。路邊的農民這時從門洞裡探出頭來,朝我們招手,我們跑進門,背後山坡上的機槍又猛烈地叫起來了。我們倆抵著土牆渾身癱軟在地,我們一直躺了幾個小時。下午五六點,我們沿著河溝,貓著腰,一會兒爬,一會兒跑,一會兒躲,逃到了大路上,繼續朝李子林方向跑。當時腦子裡衹有一個念頭,一定要找到親戚。然而,我們趕到了李子林才發現,這裡的一大片房子都已經遭到炮擊毀壞了,空蕩蕩的,連人影都找不到了。我們只好沿著公路繼續走,被大批逃難的居民裹挾著朝鋼花電影院方向移動,漫無目的地尋找父親。這一年,我15歲,弟弟13歲。

後來,席慶生,席慶川兄弟倆親手把年輕的母親埋在沙坪壩公園無名的墓地裡。從此,每年清明節,兄弟倆都要去那裡燒紙,默哀。再後來,掃墓的行列裡多了幾個人,是他們的兒女。

席慶生說:「那以後,我凡遇到什麼事,就跑到墓地看看母親,坐一坐,吸一根煙,什麼都淡了。」

兄弟倆告訴記者,文革結束後很長一段時間都沒有什麼人去沙坪壩公園吊清明,不過最近四五年,去的人越來越多了,連今年春節還有不少人去那裡燒紙、哭訴。「人們開始強烈地懷念死在那個年代的親人,」席慶生說,「我正在籌拍一部電影,以紀念死在那個年代的人。」

第四部分 天涯網上對余劉文、韓平藻一文的反饋

作者:紫檀居士 回覆日期:2005-10-30 20:28:36

我第一次看到”本報記者餘劉文□韓平藻”這篇文章時就指出過,可能是記者理解水平有誤,如果作為歷史資料,還應加以訂正。

1. 「周勁松,男,1945年生,原重慶「8.15派」總負責人之一,曾任重慶市革委會常委,第四屆全國人大代表。」

此人當時是任四川省革委會常委,而不是重慶市。

2. 「文革前,我是重慶大學3年級學生。我捲入這場運動是從「四清」工作組留下來繼續搞文化大革命,整重大校長、書記鄭思群開始的。1966年6月,工作組把鄭校長打倒,我不服。對鄭校長,我印象很深,我是當時全校7個全優生之一,從他手裡接過不少獎狀;」

從沒聽說過當時全校評了7個全優生,鄭思群是7級幹部,鄭思群停職是西南局李井泉批準的。

3. 鄭校長在食堂當著學生的面,把飯桶邊地上的飯撿起來自己喫,從不罵人,講究身教,以身作則。這樣的校長被打倒了,我鳴不平,當場我就被工作組打成反革命,關在重大階梯教室隔離審查了一個禮拜。出來後,我自然就成了大家關注的對象。

重慶大學大工作組從未公開打任何學生成反革命,都是內部控制,要引蛇出洞,不能打草驚蛇,等劉少奇下抓反革命的命令再抓。

4. 那年7月19日,工作組把鄭校長轉移,押到松林坡招待所繼續關押,轉移時被我看見了,鄭校長頭髮零亂,只穿著短褲、背心,打著光腳板,走在水泥路上。一位老革命,7級幹部,就被他們這樣整過來整過去,連鞋都不讓穿,7月份的重慶,有多熱啊!我看不過,一喊就喊過來幾百人,圍住工作組的人質問,雙方僵持了一陣,都不了了之。我再次成為焦點人物,再次被打為修正主義苗子、反革命。

鄭校長一停職就關在松林坡,由他的通信員兼警衛照顧生活,是個山東人,一臉大麻子。這點我清楚,因為校長死後,我和幾個同學走訪他通信員和夫人,他夫人在市委黨校工作,我到市委黨校去過。

5. 但不過半個月,工作組突然宣佈鄭思群校長畏罪自殺,就在松林坡招待所。我們一面向當地派出所報案,要求調查鄭校長的死因,一面自發地圍攻工作組。就從鄭校長死的那一天開始,工作組就不得人心,重大師生反對工作組就有了群眾基礎。

是8月1日下午宣佈的,當時宣佈兩件事,一是傳達國家大米從8分3 釐漲價到8分七釐一斤的文件, 二就是宣佈鄭思群校長畏罪自殺。

6. 為啥子叫「8.15派」,莫名其妙的,我跟你講,1966年8月15日那一天,重慶師範專科學校的造反派組織「排炮戰鬥隊」、「輕騎戰鬥隊」的負責人,到重大找到我,要求我們聲援、支持他們。我當天就鼓動帶了3000多重大的師生員工到了師專,開大會聲援造反派。這事就驚動了重慶市委,市委就派了副書記、副市長辛易之來師專,他代表市委宣佈我們的行動是錯誤的,命令解散,但大家不服,就在沙坪壩上街遊行,口號就是要搞文化大革命,堅決貫徹「5.16通知」精神,堅決執行「16條」措施。這就是重慶文革第一次大規模遊行的所謂「8.15事件」。此後,各個單位造反派紛紛趕工作組,都跑到重大來搬兵聲援,「8.15」的名聲坐大了。「8.15派」就這樣莫名其妙地形成了。

當天我也參加了的,是靜悄悄的路過沙坪壩街上,沒有遊行。是第二天到上清寺去請願,晚上,西南局承認「8.15」是革命行動,才膽子大起來的。

7. 1967年1月份全國各地造反派掀起了旨在奪權的所謂「一月革命」,重慶是2月28日,46個造反派組織發表了《重慶市革命造反聯合委員會公告》,革聯會宣告成立,掌握了全市黨、政、財、文大權。革聯會一把手是駐軍首長,副主任由工人代表、農民代表、學生代表分擔,我派了一個「副司令」去革聯會當副主任,我自己沒有當權,但我是支持革聯會的。

去革聯會當副主任是8.15戰鬥團的政委,政委不比司令小啊。

第一部分

那一定是個受盡了詛咒的地方,從種種的異像可以看得出來。我在2月12日的中午,登上飛機,就是想去「朝拜」一下那塊特殊的土地,那個被時間封印了的所在。這個「計劃」我已經醞釀了許久,終於有了一次「假公濟私」的機會,我就要去那兒了。重慶,最吸引我的地方,不是革命前的白公館,也不是革命時的渣滓洞,而是革命後的那個地方。

或許是冥冥之中有種力量,想要阻止我踏足那裡吧,在西去的飛機上就給了我一個下馬威。下午一點半,飛機在重慶機場降落,隨著「噔」的一聲著陸,有一些黃色的液體從行李架裡流出來,瀝瀝浠浠地滴在我的頭上、身上……飛機還在急速地滑行著,一種惡臭的味道開始在我身邊瀰漫開來,水很多,我根本沒處躲,最讓我擔心的是,我的攝影包還在行李架裡,裡面有筆記本電腦、有相機、還有兩枚鏡頭,不知怎麼樣了。

雖然衹是短短的一兩分鐘,然而要是用「度日如年」來形容,肯定不足以表達我當時的心情。再確保沒有危險之後,我「跳」起來,打開行李架,攝影包果然被浸在了一灘黃綠色的水中。等飛機停穩後,乘客陸續下了飛機,並沒有人注意到我的狼狽,而我呢,正在獨自納悶,這到底是怎麼了?

我的身上開始泛白,空乘人員告訴我,一定是哪位乘客的泡菜罈子碎了,可想而知,我身上出現的一攤攤白色,是鹽霜。相機和鏡頭都保住了,電腦的一角進了一點水,用布擦乾之後,電腦能夠點亮,雖然很尷尬,卻並沒有造成很大的損失,若是定要找航空公司索賠的話,估計也就是替我把衣服和包乾洗了而已,不過幾十塊錢的洗滌費用,然而我怎麼可能放心把上千元的Lowepro交給他們胡亂洗一通呢?

儘快離開是非之地,是我當時的想法,從飛機上下來,往候車點走去,我身上的鹽花越來越多,這讓我想起以前聽到的革命人突破封鎖運鹽的故事,據說就是把棉衣浸在鹽水裡,然後穿在身上過關躲避檢查的,不過那肯定是個騙人愛國的故事,你想一件棉衣帶多少鹽?被封鎖的可是整個部隊啊,杯水車薪,又抵何用?但是,販私鹽的事肯定是有,說書裡的胡大海,不就是販私鹽出身的麼?我現在一身鹽,恐怕和販私鹽的差不多吧。

伴著一身臭味,來到了酒店,工作人員看我的眼神,我至今記憶猶新。來到房間,用濕毛巾把渾身上下都擦了一遍,終於看似把鹽都擦乾淨了,可味道依然飄散在空氣中。取出筆記本,插上電源,突然發現DVD光驅拒絕工作了,回想起來,沾到鹽水的地方就在光驅的邊上,鹽水一定沿著縫隙滲了進去,哎!細細地想起來,那泡菜的水散放著酸臭的味道,其成份就是鹽酸啊,集成板本就是不耐腐蝕的東西,這回中了刀了。

收拾好相機,準備出門,發現身上已經不是一攤攤的白色了,變成了一片片,原來剛才用濕毛巾一擦,衹是讓鹽又變回鹽水,並且均勻起來,其實並沒有把鹽擦掉,經風一吹,鹽霜又冒了出來。

天色已經晚了,雖然這個城市經常沒有太陽,我也管不著自己的醜態了,我要去的地方,乃是人世間最醜陋的所在。那個地方在重慶的西面,在一個公園的裡面。公園要比我想像的大得多,進入公園,穿過一個廣場,繞過一個湖,走到公園的後門,沿著小路往東走,有一條上山的小徑,在山坡下可以看到石階儘著虛掩著的鐵門。

清冷,進入小門,沒有任何一個人,衹有千百個冤魂在地下哭泣,到處都是雜草、青苔,這個地方顯然是被人遺忘的角落。公園的廣場上正在舉行遊園會,遊人如織,迴廊裡的業餘樂隊,正在演奏著《喜洋洋》,然而此時此地卻是如此的淒涼與靜寂,只剩下無聲的吶喊。

這樣的環境,對攝影來說還是挺不錯的,在按到了幾百次快門之後,在靜靜的思考之後,心中的恐懼也由然而生。天色黑了下來,我感覺到有一股力量朝我壓來,我唯一能做的,便是逃離此地,我一分鐘也不願呆下去了,我再也不想到這裡來了。

隨後的幾天,那裡的情形一直浮現在我的眼前,我逃離了重慶,來到大足,來到了寶頂山,寶頂上刻有地獄的景像,我卻在細細品味著「人間地獄」的滋味。

不幸的事,還是發生了,我丟失了數碼伴侶,那個五寸見方的小盒子裡,有我所有在重慶拍攝的照片,那個地方的景像進入了我的相機,又隨著內存卡被轉到了數碼伴侶上,然後數碼伴侶卻丟失了,這或許也是命中注定的吧。

Ken在上海打電話給我,問「去了麼?」,我說「去了,拍了,照片全丟了,這一定是個受盡了詛咒的地方……」。

回到重慶,過了一夜,第二天十一點就要回上海了。早上八點,我做出了一個決定,我要再去一次,再拍一些照片。

八點半,我又站在了虛掩的鐵門口,鐵門邊的牆上刷著四個大字,猩紅的油漆已經斑駁,可依然是那麼觸目驚心:「文革墓群」。

第二部分

在「文革」的兩字下面,不知誰用白漆寫了「冤魂」兩字,雖然字很難看,卻很點題。進入園內,很是寂靜,重慶的初春,依然寒冷,加之下了一夜的雨,地上很是濕滑,我必須把單腳架當作枴杖才不至於跌滑。墓園並不大,衹有幾個幾個籃球場的面積,中間是一條一米左右的正道,兩邊的墓則是雜亂無章的排列,甚至連墓的朝向也各有不同。墓與墓之間的距離很近,莫名地更給人一種壓抑的感覺,墓修得並不錯,衹是年久失修,多數刻字已經風化、斑駁,讓人感嘆世事的變遷。

幾乎所有的墓上,都能看到「烈士」兩字,我查了有關的法律法規,「烈士」的定義為「我國人民和人民解放軍指戰員,在革命鬥爭、保衛祖國和社會主義現代化建設事業中壯烈犧牲的,稱為革命烈士」,長眠在這裡的人,沒有任何一個符合這樣的標準。就說常規的理解吧,「烈士」應當是高風亮節的勇士、是可歌可泣的漢子,然而在此,沒有任何一個人有此風範。那麼,這些人到底是些什麼人呢?

子曰:「不幸短命死矣!」,說的是顏回,顏回三十二歲死了,很「不幸」,很「短命」。然而在此墓地裡的人,卻要比顏回更「不幸」,更「短命」。我走了一圈,發現有許多「冤魂」衹有二十多歲,甚至還有一些不到二十歲,所謂「還沒有做過人」的「人」。最小的死者,衹有十四歲,那是怎樣的一個花樣年華啊?

這些人,在當年經歷一場空前絕後的戰爭。天下的戰爭,都是為了相反的目的,比如一方「侵略」,那另一方肯定要「反侵略」,唯獨這場鬧劇般的戰爭,卻是為了同一個目標,為了同一個理想,就是「保衛毛主席的革命路線」,為了這個自己都說不清是什麼的東西,白白地「獻」出了自己保貴的生命,真真是令人扼腕長嘆啊。

這個墓園,共有113座墳塋,埋葬了600多個冤魂,說他們冤,衹是指他們「生」得冤,他們生在一個特殊的年代,輕信了特殊的主義,然後他們的「死」卻不冤,這些人,若是當年僥倖活了下來,也會在若干年後被定性為「三種人」(追隨林彪、江青反革命集團造反起家的人、幫派思想嚴重的人、打砸搶分子),及至到了今天,依然受著良心的譴責。老舍,就是死在這種人手中;傅雷,也是死在這種人手中;無數的文物,斷送在這種人的手中,八國聯國所造成的破壞,與他們相比,只可謂「小巫見大巫」了。

1967年的年內,整個重慶成了戰場,據「苟活」下來的人說(當然還有許多正式的文獻),當時整個重慶幾乎籠罩在戰爭的陰影下,參加武鬥的兩派,動用了除了飛機以外的各種常規武器,其中包括坦克和裝甲車,甚至還有三艘砲艦參加戰鬥……

具體的細節,我並不想複述別人的研究成果,我衹是想死去的人倒也罷了,活著的人,應該怎麼樣更好的生活呢?

第三部分

南方週末2001年4月29日刊登的《青春墓地埋葬重慶文革武鬥》,作者余劉文 韓平藻

在重慶,在和歌樂山烈士陵園遙遙相望的沙坪壩公園裡,在荒草和雜木中,有一片人跡罕至的墓地,它被一道長滿青苔的高高的石牆圍住,與世隔絕。

這是一個全國僅有的文革墓地,113座墳墓掩埋了400餘名當年武鬥的死難者。他們中有年僅14歲的少女,有被稱為「校花」的女中學生,有年輕的母親,她們和更多的他們————握著槍和鐵棍、刀、匕首等的兒子、丈夫、父親————交錯地倒在這裡。

30多年過去了,如今,墳頭芳草萋萋,那個動亂年代曾經的廝殺、哀號、槍聲、頌歌和罪惡過去了,被鬼針草、塵土和高牆的陰影層層覆蓋。

但是,與死者有關的人還活著。重慶文革派性鬥爭的波詭雲譎、血雨腥風,還影響著他們……

「我為文化大革命坐了15年牢」

周勁松,男,1945年生,原重慶「8.15派」總負責人之一,曾任重慶市革委會常委,第四屆全國人大代表,1976年入獄,1991年刑滿釋放,現無業,靠親朋接濟度日。

文革前,我是重慶大學3年級學生。我捲入這場運動是從「四清」工作組留下來繼續搞文化大革命,整重大校長、書記鄭思群開始的。1966年6月,工作組把鄭校長打倒,我不服。對鄭校長,我印象很深,我是當時全校7個全優生之一,從他手裡接過不少獎狀;鄭校長在食堂當著學生的面,把飯桶邊地上的飯撿起來自己喫,從不罵人,講究身教,以身作則。這樣的校長被打倒了,我鳴不平,當場我就被工作組打成反革命,關在重大階梯教室隔離審查了一個禮拜。出來後,我自然就成了大家關注的對象。

那年7月19日,工作組把鄭校長轉移,押到松林坡招待所繼續關押,轉移時被我看見了,鄭校長頭髮零亂,只穿著短褲、背心,打著光腳板,走在水泥路上。一位老革命,7級幹部,就被他們這樣整過來整過去,連鞋都不讓穿,7月份的重慶,有多熱啊!我看不過,一喊就喊過來幾百人,圍住工作組的人質問,雙方僵持了一陣,都不了了之。我再次成為焦點人物,再次被打為修正主義苗子、反革命。但不過半個月,工作組突然宣佈鄭思群校長畏罪自殺,就在松林坡招待所。我們一面向當地派出所報案,要求調查鄭校長的死因,一面自發地圍攻工作組。就從鄭校長死的那一天開始,工作組就不得人心,重大師生反對工作組就有了群眾基礎。

為啥子叫「8.15派」,莫名其妙的,我跟你講,1966年8月15日那一天,重慶師範專科學校的造反派組織「排炮戰鬥隊」、「輕騎戰鬥隊」的負責人,到重大找到我,要求我們聲援、支持他們。我當天就鼓動帶了3000多重大的師生員工到了師專,開大會聲援造反派。這事就驚動了重慶市委,市委就派了副書記、副市長辛易之來師專,他代表市委宣佈我們的行動是錯誤的,命令解散,但大家不服,就在沙坪壩上街遊行,口號就是要搞文化大革命,堅決貫徹「5?16通知」精神,堅決執行「16條」措施。這就是重慶文革第一次大規模遊行的所謂「8.15事件」。此後,各個單位造反派紛紛趕工作組,都跑到重大來搬兵聲援,「8.15」的名聲坐大了。「8.15派」就這樣莫名其妙地形成了。

1967年1月份全國各地造反派掀起了旨在奪權的所謂「一月革命」,重慶是2月28日,46個造反派組織發表了《重慶市革命造反聯合委員會公告》,革聯會宣告成立,掌握了全市黨、政、財、文大權。革聯會一把手是駐軍首長,副主任由工人代表、農民代表、學生代表分擔,我派了一個「副司令」去革聯會當副主任,我自己沒有當權,但我是支持革聯會的。

成立了革聯會以後,有人認為革命尚未成功,不要當官老爺,因此反對革聯會;還有一種人認為自己沒有當權,被革聯會排斥了,也反對革聯會。這些人就把人拉出去成立了「反到底派」,又稱「砸派」。「砸派」當時有一個很出名的廣播站,叫「完蛋就完蛋」,是林彪的話。

當時,四川的政治局面非常複雜:60年代初,宜賓地委書記劉結庭、市委書記張西挺被李井泉主持的西南局打成反黨分子,一直關押。1967年五六月間,劉、張獲平反昭雪,復出任四川省革命委員會(籌)副主任。重慶兩派圍繞「劉張」平反覆出的問題加劇了分化,「8.15派」反劉張,「反到底派」擁劉張。鬥爭越來越激烈,一直到後來武鬥全面昇級、爆發。

文化大革命,轟轟烈烈,震撼世界,這是悲劇,防止悲劇重演這個觀點我是贊同的。我為文化大革命坐了15年牢,我負了責。

1967年4月23日,兩派組織在北碚、重鋼等地辯論,發展成動拳頭、砸宣傳車、廣播器材等事件。

1967年5月23日,兩派人員在重慶石油學校發生武鬥,雙方從動拳腳昇級到使用鋼釺、鐵棍、匕首。是月武鬥之風蔓延全市:重慶醫院、嘉陵機器廠、西南師範學院均發生了使用這些武器的武力衝突。

1967年6月5日至8日,西南師範學院兩派發生武鬥,全市兩派分別派數千人參戰,揭開重慶大規模武鬥的序幕。

1967年7月8日,兩派武鬥組織在紅巖柴油機廠發生衝突,打死9人,傷近200人。這次武鬥中雙方首次使用槍彈。這次事件被稱為「打響重慶武鬥第一槍」。從此,重慶武鬥全面昇級,從使用小口徑步槍、衝鋒槍、輕機槍、重機槍、手榴彈到動用坦克、高射炮、艦艇,從巷戰到野戰,規模越來越大,死的人越來越多,正常的社會秩序完全被破壞。1967年7月31日至8月6日,榮昌縣兩派共700人左右參加武鬥,死亡78人。同年,8月8日,望江機器廠造反派用3艘炮船組成艦隊,沿長江炮擊東風造船廠、紅港大樓、長江電工廠及沿江船隻,打死240人,傷129人,打沈船隻3艘,重創12艘;8月13日,兩派在解放碑激戰,交電大樓及鄰近建築被焚燬;8月18日,沙坪壩區潘家坪發生大規模武鬥,雙方死亡近百人;8月28日,歇馬場發生3000多人的大武鬥,雙方死40人,楊家坪街道被毀近半,武鬥雙方死亡100人。」

1967年7月、8月、9月,山城重慶變成了血雨腥風的戰場。

「我一直在撫摸身上的刀傷槍傷」

陳卓(化名),男,原重慶某中等學校「反到底派」頭頭,1969年入獄,1972年釋放,現為房地產商人。

我本人直接參加了武鬥,從1967年打到1968年。我當時是學校「反到底派」的狗頭軍師(笑),同學們都喊我「參謀長」。我身體一直比較弱,弱不帶兵嘛。

我惟一一次帶兵是1968年6月29日至7月1日這次3天3夜的激戰。6月29日,「二和尚」跑到我們學校來搬救兵,他是建設廠技校「砸派」的頭頭,他指揮的建設廠「砸派」與「8.15派」幹起來了。當時武鬥打了一年,死的人太多了,戰鬥隊員都產生了厭戰情緒、恐怖情緒,都不願去。我當時出於強烈的派性榮譽感,勉強把200多名戰鬥隊員集合起來,說誰願意跟我去的就出列,有70多個人出列。我們全副武裝,甚至把解放鞋帶取下來串著子彈夾挎在身上,省得在戰場上換彈夾耽誤幾秒鍾的戰機,這是一種拚死到底的態度。當時,我的腦海裡不斷地浮現著陳輝(革命烈士,死在渣滓洞)的名言:「戰士的墳墓比奴隸的天堂更明亮。」當時大家的心情真的很悲壯。我們在楊家坪參戰,打了3天3夜,我們這一邊慘敗,我帶去的70多名戰鬥員當場犧牲了4個,還有7個被對方俘虜後也全遭槍斃了。

「二和尚」在撤退時睡著了,怎麼都弄不醒,結果也被對方俘虜槍斃了。與他同時被俘的還有一個同伴,那個同伴是建設廠的子弟,他父親是「8.15派」的,因此那個同伴得救了,沒遭父親的陣營槍斃。「二和尚」是建設廠技校的學生,是資陽人,無人說情。我一直記得「二和尚」來找我搬救兵時的樣子,穿著藍色學生裝,拴根牛皮帶,銅鈕鋥亮,腰間插著一把駁殼槍,腳上穿著解放鞋,挽著褲管,中等個,短髮,方臉,威風凜凜,但臉色蒼白。

這次戰鬥,我們這一派也槍斃了對方4個俘虜,其中兩個是我親自俘虜的。我為此內疚、懺悔、痛苦了幾十年,因為我無法忘記他們當時被俘虜的那一瞬間的目光。他們當時端著衝鋒槍站在車間一臺機床邊,混戰中我退進了這個車間,一發現他們我憑直覺判斷是「8.15派」的,立即冒詐我是「8.15派」的,他們把槍背起來向我走近,我馬上就———那一瞬間,他們的目光充滿了悔恨、恐怖、絕望。兩人都有30多歲,是工人,我想他們一定有兒女、妻子———這幾十年我一直因此而得不到解脫,永遠得不到———這是獸性的惡,在現世中不會也不應該被寬恕。重慶武鬥最慘無人道的事就是互相殺俘虜,這是全國武鬥過程中最黑暗的一幕,是我們這一批人心靈上永遠的污點,它不會被時間磨滅。

幾十年來,我一直在反思文革,一直在撫摸身體上的刀傷,槍傷。

這次武鬥結束後幾天,1968年7月9日,兩派在江陵廠重燃戰火,雙方動用坦克、大砲、輕重機槍激戰,附近民宅被炮擊成千瘡百孔。也是當月上旬,兩派還分別在楊家坪、大坪、重慶醫學院、二四二部隊、五一技術學校發生大規模武鬥,雙方均出動水陸兩棲坦克、艦艇、三七炮、四聯高射機槍、野戰炮等重武器。上述地區民房、單位建築、器材設備遭重創,兩路口至楊家坪無軌電車網被打爛,全線停運1年多。經過上述幾次大規模激戰,重慶「8.15派」徹底控制了局勢,「反到底派」全體成員及其家屬總計數十萬人集體分批疏散,逃離重慶,「大清洗」的謠言像瘟疫一樣傾壓山城。

在逃到成都後(成都是以四川大學「8?26派」為首的造反派天下,「8?26派」是歡迎重慶「反到底派」的),弱不帶兵的18歲的陳卓再次糾合從重慶逃來的2000多名紅衛兵,因為人多槍少,他們攔截火車一路狂飆殺往四川綿陽、廣元,找當地駐軍要武器彈藥,準備殺迴重慶,被駐軍拒絕,從而避免了一場更大的慘禍。

1968年9月23日,重慶市革委、警備區發佈命令,嚴令一切群眾組織、團體和個人,無條件上繳一切武器彈藥、運輸車輛;拆除武鬥工事、據點;解散專業武鬥隊。

1968年10月15日,兩派宣佈撤銷總部,解散組織。

「我跪在地上向死人請罪」

法官某某,男,56歲,原文革武鬥中「砸派」成員,已退休,離開家庭,獨居在郊區,過著很無奈的日子,自嘲生活混亂,3次拒絕採訪,最後卻不過老戰友的情面,終於對我們打開了話匣。

提到沙坪壩那個紅衛兵墓地,我實在太熟了,不想說,太傷感了。(沈默)

當時,我在要害部門工作,因為一個同學的弟弟在化龍橋讀書,我經常到他學校去看他,文革前我們就很熟了。後來運動開始,加上觀點相近,我自然就加入了他們學校這一派(砸派)。

1967年7月24日,這天下午,他們學校的學生攔截了一輛路過的「8.15派」車輛,並扣押了隨車人員和一位軍代表。我向來不主張亂抓亂打,經過我的勸告,他們把人放了,但軍代表因為時間晚了,當天沒走成,繼續被扣押。晚上,我得到情報:重慶大學「8.15派」搶了武裝部,得到了許多軍用裝備,並且準備攻打我們這邊的學校,因為學校所在地化龍橋是重大到市區的必經地,所以從技術上考慮,重大「8.15派」非拔掉這個釘子不可。這天晚上,大家都很緊張。凌晨3點鐘左右,我看見夜空昇起了3發紅色信號彈,知道「8.15派」進攻開始了。大約4點鐘,我聽見槍聲,從聲音判斷,有衝鋒槍、機槍,還有極少量的土製炸彈,這些火力一直在外圍打到天亮。我們這一邊都是冷兵器,僅有4支小口徑步槍,其中3支不能用,衹有1支可打。對方不摸底,以為我們沈著打埋伏,直到天亮了才衝進來,打死了10個學生,他們也死了1個。

我和另一個同學躲在宿舍房頂,他同學腦門子上中了一槍,死掉了,我成了「8.15派」的俘虜。

從7月25日到國慶節前,我當了2個多月的俘虜。我被押到沙坪壩公園挖過十幾次墓,主要是處理掩埋那些對方不願處理的屍體,都是高度腐爛、臭氣熏天的屍體。我們要跪在這些屍體前,首先低頭向屍體請罪,然後清洗創口,注射福爾馬林,給屍體打扇子驅趕蚊蟲、蒼蠅。

管理我們這些俘虜埋屍的人叫鄭志勝,他是重大學生,因為出身成份不好,為了證明自己革命的徹底性,他要求來墓地負責,當時「8.15派」派想在那裡建自己派別的烈士陵園。鄭為了爭表現,一方面非常真誠地同情己方的死難者,一方面絞盡腦汁殘酷折磨俘虜,所以我們背後給他起了一個綽號————「屍長」。有4次,我記得,鄭志勝等我們挖好坑,把棺材放下去後,突然叫我們全部跪在坑邊,他指揮別人從背後向我們開槍,我以為自己要陪葬了。他耍的這一招叫「假槍斃」,但哪一次都不知道是真是假,我自己就親眼目睹過他斃掉過一個女俘。

鄭志勝後來分配到新疆工作,文革結束後被抓回來,因為有血債,開始就關押在我同學的單位,大家都知道我過去在鄭志勝手下當俘虜的經歷,沒少慫勇我趁機整他一把,但是我沒有整過他一次。我始終認為,我和他之間沒有個人恩恩怨怨,大家遭罪都是文化大革命造成的。

這段非人的經歷對我的影響太大,我目睹了一個人在極端狀態下人性惡的、醜陋的一面,它粉碎了自己也粉碎了別人的世界。這裡看不見希望。這肯定影響了我後來的生活。我對什麼都看得無所謂,一生就這樣子,無所謂了。

「校花」之死

記者在墓地上發現了一塊最完整的碑文,極具代表性,摘抄如下:血沃中原肥勁草,寒凝大地吐嘉華。毛主席最忠實的紅衛兵、我毛澤東主義戰鬥團最優秀的戰士張光耀、孫渝樓、歐家榮、餘志強、唐明渝、李元秀、崔佩芬、楊武惠八位烈士,在血火交熾的八月天,為了捍衛毛主席的革命路線,流盡了最後一滴血,用生命的光輝照亮了後來人奮進的道路。/不周山下紅旗亂,碧血催開英雄花。披肝瀝膽何所求,喜愛環宇火樣紅。你們殷紅的鮮血,已浸透了八一五紅彤彤的造反大旗。啊!我們高高舉起你們殷紅的鮮血(?)。/頭可斷,血可流,毛澤東思想絕不丟,你們鏗鏘的誓言啊,已匯成千軍萬馬、萬馬千軍驚天動地的呼吼(?)。你們英雄的身軀,猶如那蒼松翠柏,巍然屹立紅巖嶺上,歌樂山巔。

立碑者係「重慶革命造反戰校(原二十九中)」。記者從29中校友錄上查到了唐明渝的3個同學的地址,通過她們輾轉找到了陳國英,她是歐家榮、唐明渝、餘志強、李元秀、崔佩芬、楊武惠等6人死難現場惟一的倖存者,她十分友好地接待了突兀來訪的記者。

一提起當時二十九中的「校花」唐明渝,和唐明渝的其他3位同學一樣,陳大姐不勝唏噓,她說:「唐明渝當時才16歲,身高一米六幾,熱情大方、漂亮,特別擅長跳舞。我唱歌挺好的,就因為這個原因,我和她加入了戰鬥團,唱歌跳舞搞宣傳,大家都覺得挺好玩,根本就不可能想到死亡。結果一下子,4個女生,兩個男生都死了,楊武惠死的時候還衹有14歲。」

陳國英回憶道:「1967年8月4日,中午,很熱,我正在家裡午休,我家當時就住在今天的女人廣場。3個女同學來叫我,說去幫『8.15派』的一個指揮部搬家,從楊柳街財貿俱樂部搬到外貿大樓,中午1點鐘左右,我們開了一輛解放牌汽車,停在俱樂部門口,東西都裝完了,是一些棉絮、文具用品、紙張,沒有一件武器。因為天氣很熱,我們5個女孩子嘴裡都含著冰糕,大家都穿短袖襯衫、裙子、涼鞋。我們上了車,還在含冰糕的時候,槍響了。我因為是最後一個上車的,聽見槍聲,火力很猛,我想如果不跑,肯定會被打死,所以我立即跳車,跑進俱樂部大院,兩個好心的陌生人給了我一件軍衣,叫我快穿上,我穿好了軍裝,他們就托著我翻圍牆,翻過去後我搞不清方向,居民趕緊給我指路,我朝著俱樂部反方向的路,從楊柳街———五一路———依人巷,一口氣跑到了重醫二附院,到醫院後我才知道自己受傷了,一對長辮子被槍打斷了,右手臂被子彈射穿,左手臂也被子彈拉開了一道口子,當時滿身是血,腦子裡一片空白。」出院以後,陳國英退出了戰鬥團宣傳隊。

1969年3月17日,陳國英清楚地記得,她和29中的同學下放到烏江邊的彭水縣插隊落戶,坐船去的。「我是那條船上年紀最小的,那時很絕望,我是哭得最凶的一個,真的很傷心。」

江水茫茫,辭別山城,兩年來的血雨腥風化作了無盡的傷懷,18歲的陳國英18年後回到重慶,「想起來,就像做了一個惡夢。」

朱孝雲,女77歲,退休工人,寡居。1967年8月4日,她17歲的獨生子餘志強死了。34年來,她一直沒去過墓地看她的愛子,她也一直堅持沒有換過房間,「怕娃兒回來了找不到我。」

2001年3月11日上午,好心的陳國英大姐領著記者,在臨江路的一個老式門洞裡找到了朱孝雲,她聽見陳國英親切地喊她「姨媽,我是餘志強的朋友,陳國英」就一把緊緊地抱著陳國英,「兒—呵」地慟哭起來。

34年過去了,這位痛失愛子的母親卻無時無刻不在懷念17歲的獨生子,因為無力,她才沒有了恨,才無奈,才隱忍。她打開被層層包裹的兒子的團員證,撫摸著兒子這生前惟一的一張照片,不斷地泣訴,「我的娃兒好乖啊!他死得好可憐啊!」17歲的餘志強身著海軍衫,英俊、迷人。

滿頭白髮的朱孝雲每天守在門洞裡,賣0.2元錢一包的棉花糖,貼補家用,打發餘年。

兩個少年目睹母親被殺

席慶生,男,1952年生,某民營企業高級職員;席慶川,男,1954年生,重慶美術公司攝影師。1967年8月24日,他們兄弟倆目睹著母親黃培英被殺。爾後,兄弟倆在沙坪壩公園親手掩埋了母親。那一年,母親才33歲。

1967年8月24日,母親帶著我兄弟倆從九龍坡區灘子口新華書店重慶發行所的家裡出發,準備到李子林投奔親戚,因為雙方武鬥越來越厲害。上午10點左右出發,抄小路走到毛線溝屠宰場對面,大約11點,這時突然槍響了,第一槍打我,因為我走在最前面,母親在中間,他(席慶川)在後面。我們身邊的子彈亂飛,打得地上的土撲撲地揚起來。我有武鬥的經歷,趕緊喊臥倒,自己同時就臥倒在地,這時刻我就聽見母親「啊」地一聲倒下去了,我轉過來一看,母親正痛苦萬分地橕著胸部,我不顧一切地撲到她身邊,大聲地叫媽媽、媽媽,抱著她的頭,她手上的血汩汩地流下來,兩眼直直地盯著我,沒有說一句話。我馬上撕開身上的白汗衫,準備包紮,這時,對方又用高射機槍朝我們掃射,我馬上脫掉白汗衫朝對方狂舞,表明我們是和平居民。但槍聲未停,我又臥倒在地,弟弟躲在海椒地裡。槍聲一停,我又爬過去看母親,她完全斷氣了,子彈從左乳下射進,從右腰部射出。我兄弟倆當時都沒哭,絕望了,茫然了,極度恐懼之下不可能有眼淚。路邊的農民這時從門洞裡探出頭來,朝我們招手,我們跑進門,背後山坡上的機槍又猛烈地叫起來了。我們倆抵著土牆渾身癱軟在地,我們一直躺了幾個小時。下午五六點,我們沿著河溝,貓著腰,一會兒爬,一會兒跑,一會兒躲,逃到了大路上,繼續朝李子林方向跑。當時腦子裡衹有一個念頭,一定要找到親戚。然而,我們趕到了李子林才發現,這裡的一大片房子都已經遭到炮擊毀壞了,空蕩蕩的,連人影都找不到了。我們只好沿著公路繼續走,被大批逃難的居民裹挾著朝鋼花電影院方向移動,漫無目的地尋找父親。這一年,我15歲,弟弟13歲。

後來,席慶生,席慶川兄弟倆親手把年輕的母親埋在沙坪壩公園無名的墓地裡。從此,每年清明節,兄弟倆都要去那裡燒紙,默哀。再後來,掃墓的行列裡多了幾個人,是他們的兒女。

席慶生說:「那以後,我凡遇到什麼事,就跑到墓地看看母親,坐一坐,吸一根煙,什麼都淡了。」

兄弟倆告訴記者,文革結束後很長一段時間都沒有什麼人去沙坪壩公園吊清明,不過最近四五年,去的人越來越多了,連今年春節還有不少人去那裡燒紙、哭訴。「人們開始強烈地懷念死在那個年代的親人,」席慶生說,「我正在籌拍一部電影,以紀念死在那個年代的人。」

第四部分 天涯網上對余劉文、韓平藻一文的反饋

作者:紫檀居士 回覆日期:2005-10-30 20:28:36

我第一次看到”本報記者餘劉文□韓平藻”這篇文章時就指出過,可能是記者理解水平有誤,如果作為歷史資料,還應加以訂正。

1. 「周勁松,男,1945年生,原重慶「8.15派」總負責人之一,曾任重慶市革委會常委,第四屆全國人大代表。」

此人當時是任四川省革委會常委,而不是重慶市。

2. 「文革前,我是重慶大學3年級學生。我捲入這場運動是從「四清」工作組留下來繼續搞文化大革命,整重大校長、書記鄭思群開始的。1966年6月,工作組把鄭校長打倒,我不服。對鄭校長,我印象很深,我是當時全校7個全優生之一,從他手裡接過不少獎狀;」

從沒聽說過當時全校評了7個全優生,鄭思群是7級幹部,鄭思群停職是西南局李井泉批準的。

3. 鄭校長在食堂當著學生的面,把飯桶邊地上的飯撿起來自己喫,從不罵人,講究身教,以身作則。這樣的校長被打倒了,我鳴不平,當場我就被工作組打成反革命,關在重大階梯教室隔離審查了一個禮拜。出來後,我自然就成了大家關注的對象。

重慶大學大工作組從未公開打任何學生成反革命,都是內部控制,要引蛇出洞,不能打草驚蛇,等劉少奇下抓反革命的命令再抓。

4. 那年7月19日,工作組把鄭校長轉移,押到松林坡招待所繼續關押,轉移時被我看見了,鄭校長頭髮零亂,只穿著短褲、背心,打著光腳板,走在水泥路上。一位老革命,7級幹部,就被他們這樣整過來整過去,連鞋都不讓穿,7月份的重慶,有多熱啊!我看不過,一喊就喊過來幾百人,圍住工作組的人質問,雙方僵持了一陣,都不了了之。我再次成為焦點人物,再次被打為修正主義苗子、反革命。

鄭校長一停職就關在松林坡,由他的通信員兼警衛照顧生活,是個山東人,一臉大麻子。這點我清楚,因為校長死後,我和幾個同學走訪他通信員和夫人,他夫人在市委黨校工作,我到市委黨校去過。

5. 但不過半個月,工作組突然宣佈鄭思群校長畏罪自殺,就在松林坡招待所。我們一面向當地派出所報案,要求調查鄭校長的死因,一面自發地圍攻工作組。就從鄭校長死的那一天開始,工作組就不得人心,重大師生反對工作組就有了群眾基礎。

是8月1日下午宣佈的,當時宣佈兩件事,一是傳達國家大米從8分3 釐漲價到8分七釐一斤的文件, 二就是宣佈鄭思群校長畏罪自殺。

6. 為啥子叫「8.15派」,莫名其妙的,我跟你講,1966年8月15日那一天,重慶師範專科學校的造反派組織「排炮戰鬥隊」、「輕騎戰鬥隊」的負責人,到重大找到我,要求我們聲援、支持他們。我當天就鼓動帶了3000多重大的師生員工到了師專,開大會聲援造反派。這事就驚動了重慶市委,市委就派了副書記、副市長辛易之來師專,他代表市委宣佈我們的行動是錯誤的,命令解散,但大家不服,就在沙坪壩上街遊行,口號就是要搞文化大革命,堅決貫徹「5.16通知」精神,堅決執行「16條」措施。這就是重慶文革第一次大規模遊行的所謂「8.15事件」。此後,各個單位造反派紛紛趕工作組,都跑到重大來搬兵聲援,「8.15」的名聲坐大了。「8.15派」就這樣莫名其妙地形成了。

當天我也參加了的,是靜悄悄的路過沙坪壩街上,沒有遊行。是第二天到上清寺去請願,晚上,西南局承認「8.15」是革命行動,才膽子大起來的。

7. 1967年1月份全國各地造反派掀起了旨在奪權的所謂「一月革命」,重慶是2月28日,46個造反派組織發表了《重慶市革命造反聯合委員會公告》,革聯會宣告成立,掌握了全市黨、政、財、文大權。革聯會一把手是駐軍首長,副主任由工人代表、農民代表、學生代表分擔,我派了一個「副司令」去革聯會當副主任,我自己沒有當權,但我是支持革聯會的。

去革聯會當副主任是8.15戰鬥團的政委,政委不比司令小啊。