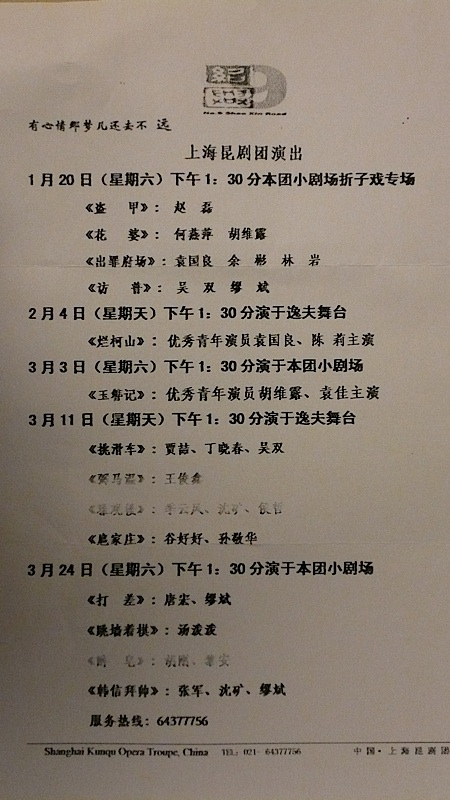

1月20日的那場已經過去了,據說很好玩,還有人在台上當場求婚,連《新民晚報》也登了,有興趣的朋友不妨去找來看看。

3月3日的《玉簪記》值得一看,一來好久沒演全本的了,二來胡維露現在越演越好,青年演員不容易,應該多多鼓勵。

3月11日,全是武戲,打算帶小豆去看,多好玩呀,還有大師兄看呢。

3月24日的《跳牆著棋》,湯潑潑的,就是那個臉好小好小的小朋友,不妨也看看。

Related Posts

[USA][崑曲] 華府夏日逢華宴 誤戲在先機誤我

(我們兩在上海見過無數回了,從來沒合過影,我說在美國碰到不稀奇,稀奇就稀奇在美國碰到,而且都穿布鞋) (梁老師已經滿頭是汗了) 這回過來,我真的很慘,來的時候,應該在三藩住上一晚的,那樣的話,可以足夠調整調整,結果連著趕路,弄得很累,以至於到了週六,然後高強度的日常生活,結果弄到週六,我累得快趴下了。可是我還要打包,將近花了一個小時,才把所有的東西都打好完。雖然七點不到就醒了,然後吃早飯,打包,上網查郵件,磨磨蹭蹭,此時已經是上午十點了,把行李寄存在酒店,就出門去Smith Sonia了。 從地鐵,Smith Sonia是有專門的站的,從地鐵出來,繞了一大圈,到了Holocaust Memorial Museum,這個博物館是說大屠殺的,我並不是很感興趣,而且進入分展室要另外領票,我就決定直接去Freer Gallery了。倒是禮品店裡有個coin necklace很別緻,coin上有個不規則的洞,上面鐫著remember never again,我覺得這句話實在說得很好,除去戰爭之外,還有許許多的事,希望我們能夠remember,永遠都不要again了。 繞了一大圈後,終於到了Freer Gallery,其實Freer Gallery我來過很多次,是我非常喜歡的一個博物館,這回又故地重遊,由於時間不多,就走馬觀花吧。當然,我最喜歡的,是Freer裡的中國展品,特別是其中的敦煌壁畫,其色彩,要比我在敦煌看到的還要好,而且也沒有被水泥塗掉…… Freer Gallery這回有個特展,是Yellow Mountain,對的,就是中國的黃山,規模不大,檔次不低,黃山長卷很是「到位」,後來的故事,就由這個「黃山特展」而起,過一會再說。 Freer Gallery的樓下,就是地下一層,與Arthur M. Sackler Gallery是通的,而且一路可以通到African Art博物館,在非洲館裡,我看看時間不多,突然想起了那個「著名」的「猴子撈月」,所謂的猴子撈月是Sackler Gallery裡的一個裝飾,用各地方的文字,半個字都有半米大,一個個地掛在一起,從天花一直吊到底下層,是一件裝置藝術品,而這件東西的名字就叫「猴子撈月」,「著名」的是故事的本身,不過我想如此的設計,看到過的人也一定深有印象。 然而,我找不到那個「猴子撈月」,我甚至搞不清自己在哪個博物館裡,前面說過,三個是通的,而且我也想不起那玩意到底在哪個館裡,於是我去問服務台,我和服務台的老太太交流了半天,不過看來她根本不知道我在說什麼,難道我說的不是英語? 沒辦法,我只能靠自己了,隨手拿起了一份介紹資料,隨手打開,有幅照片讓我嚇了一跳。這份資料是介紹Freer和Sackler兩個「畫廊」的,「Gallery」可以譯作畫廊,但這兩家實實在在是博物館,或者我們把「Gallery」譯作「藝術館」比較好。 說回這份資料吧,這份資料是粉紅和黃色油墨的雙色印刷品,所以上面的照片是「紅白」、「黃白」的,而不是「黑白」的。讓我嚇了一跳的照片是「黃白」的,是兩個人的合影,都穿著中國的戲服。最關鍵的是那張臉,我都不用「仔細一看」,因為我一眼就認出了那是梁谷音(一定要叫「老師」嗎?為什麼不能叫「老闆」呢?) 在Freer的介紹資料上,突然看到梁谷音的照片,你說會不會嚇一跳?我就嚇了一跳。仔細看了(這回是「仔細看了」)邊上的文字,原來就在昨天,就在Meyer Auditorium,就有一場崑曲的演出,當然一定是照片上的人演啦。…

幾位曲友的博客

當時明月在 曲友楚雲的博客,楚雲是喜歡崑曲和越劇的女豪傑,與越劇院的小MM過從甚密,和她聊天很有趣 蟲蟲居 好妹妹「蝸牛大不大*大」的博客,很厲害的小朋友,大學一年級,閒著沒事,把古琴調好音,彈一曲《梅花三弄》,還好沒「彈《瀟湘水雲》一曲」 唯以不永傷 曲友食有魚的博客,食有魚是位雅人,中文好,英文也好,和我一樣喜歡Garfield的Merriam-Webster 菩薩蠻 這位朋友,衹是大家互相在對方的博客上留留言,不過,也是位很有趣的人 林林女飛俠 南京的一位曲友,真真可當得上「俠」字,為人熱情、爽快,曾在大雪中帶我去了省昆,看了省昆排《桃花扇》,而且還給了許多久覓不得的視頻資料,是個很值得交的朋友

崑曲安可——7月30日《牡丹亭》賞析會

「謝幕後,安可一次。 有熱情的觀眾要求兩位再來一段,不帶鑼鼓。」——食有魚 週六的晚上,曲友「食有魚」的博客「維以不永傷」出現這麼兩行字,「安可」是「encore」的音譯,港人較多使用,這個詞的意思是「An additional performance in response to the demand of an audience.」,就是「應觀眾要求加演」的意思。這個「熱情的觀眾」,就是我。 7 月 14 日,崑劇院小劇場演出,金老師在那兒賣票,同時有《牡丹亭音樂賞析會》的票子出售,地方是在「東方藝術中心」,我向來是孤陋寡聞之人,倒是金老師給我介紹得好「就是浦東科技館邊上那個像朵花的地方呀,平時參觀券也要 60 來,現在看場戲,衹要 80 ,合算的。」我一看是「音樂賞析」,便問「是不是顧老師的呀?」,金老師告訴我,其實不是音樂,而是戲曲賞析。說是由岳美緹、張洵澎講解,黎安、沈昳麗獻演,錢寅司笛,聽上去就不錯,可以有機會印證一下我長期對牡丹亭的一些理解是否正確,遂欣然購票前往。 賞析會是在 26 日週六的下午,我們到場時,燈光已經暗了,位子也被人佔了,就找了個靠前的座位,衹是在側面。 先是沈昳麗唱了一段「遊園」,不用話筒,總是覺得笛子太響,蓋住了唱,想起去年沈昳麗的不插電版《長生殿》,也是沒有話筒,那時場子要大許多,卻能聽得真真切切,不知是什麼道理。然後,臺正中置太師椅一把,張洵澎著旗袍金拖鞋上場,聊上半小時左右。再是黎安唱一段「拾畫」,於是岳美緹上場,也聊了半小時左右,黎安又獻演了一段「叫畫」。最後,岳張兩位,穿著褶子上場,唱了一段「驚夢」,謝幕結束…… 這是一種我早就期盼的形式,唯一美中不足的是沒有演員與觀眾的交流,如果整個活動,能夠象美國的技術發佈會那樣,留出半個小時左右的即興問答,氣氛會更好,也能更受人歡迎。我其實一直以為這次的活動也是這種形式,可惜了一次大家的機會啊! 張洵澎,人家都說她像言慧珠,果然,天下之人要像到這個份上,也真不容易。不但形似、而且神似,似就似在一個「飆」字上,「飆」是上海話,形容某人「恃才傲物」、「看不起別人」,我一直認為這是一個褒義詞,有本事,憑什麼就非要依然看得起別人?張洵澎是很有點「飆」勁的,他上得臺來,說了幾句,算是打個招呼,便優雅地坐在那張太師椅上,她於不經意間變換著坐姿,在自己「飆」的同時,也給人一種享受。她的確是很「飆」的,她的賞析,幾乎就沒有什麼戲本來的內容,她講的是她如何學戲,向誰學,怎麼學,以及她本人對《牡丹亭》的貢獻。當然由「愛屋及烏」來說,欣賞戲曲的同時,多瞭解一下演員也未嘗不可,衹是張洵澎所講的那些,有許多都是見諸報章電視的「老生常談」,頗有點「搗漿糊」的味道。 岳美緹穿便服時,老是給人一種「苦大仇深」的感覺,我每每望著她,便以為她是唱紹興戲的。岳美緹很謙虛,給她的那張椅子,她衹是用來做道具,在講到要坐的動作時,偶爾沾一下而已。岳美緹的話,更像是她平時教學生怎麼演戲,說到很過演戲中的細節,這些東西對於演員相當重要,同時對於觀眾來說,也是獲益匪淺。以前,我們看戲,總是過多地注重唱詞的釋義和唱腔等,但往往忽略了動作上的細節,經岳美緹這麼一點撥,下回再看肯定更有味道了。 岳美緹真的很謙虛,我本來盼著能夠觀眾提問,是想問她對於「潔本」《牡丹亭》的看法,孰料我雖然沒有機會問,岳美緹自己倒是提到了,並且提到當時的改動現在看來是「錯誤」的,我等的就是這句話,這當然不是岳美緹的錯,而是那個時代的錯誤。 兩人在講解時,提到某段唱腔,時不時地哼上一句,沒有伴奏,極是好聽,最後,他們穿了褶子不上裝,唱了一段「驚夢」,正當意猶未盡時,那個傻呆呆極不專業的主持人說「今天演出到此為止」,觀眾們熱烈鼓掌。哪能這麼就算了?於是我站起身,扯著脖子起鬨,愣是把已經到了「九龍口」(也算是吧)的岳美緹給「哄」了回來,「叫」(的確是「叫」)到「能不能請兩們老師,不帶鑼鼓點兒,給我們再來上一小段?」觀眾們再次鼓掌,沒有一個站起身的,岳張兩位看情形是逃不過了,於是唱了〔山桃紅〕的最後兩句,沒有伴奏,聽得真真切切,極是過癮。我想,她們平時在戲校裡應該就是這麼教學生的吧,怎麼也得想個辦法混到戲校去。

京昆不擋

京昆不擋