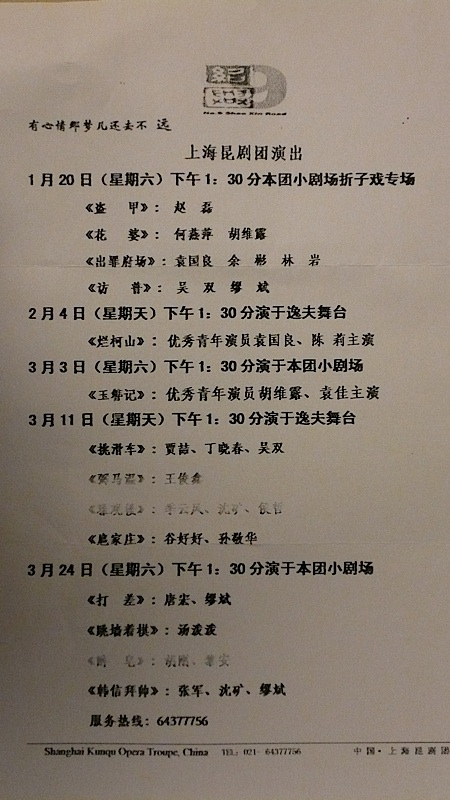

1月20日的那場已經過去了,據說很好玩,還有人在台上當場求婚,連《新民晚報》也登了,有興趣的朋友不妨去找來看看。

3月3日的《玉簪記》值得一看,一來好久沒演全本的了,二來胡維露現在越演越好,青年演員不容易,應該多多鼓勵。

3月11日,全是武戲,打算帶小豆去看,多好玩呀,還有大師兄看呢。

3月24日的《跳牆著棋》,湯潑潑的,就是那個臉好小好小的小朋友,不妨也看看。

Related Posts

2005年10月23日 上昆《琴挑》評說及其它

我們稍微遲到了一會兒,進場的時候,美猴王已經和龍王告別了,只剩下蝦將龜臣將各種武器取來給美猴王挑選了。各人扮相尚可,衹是表演都顯生硬,畢竟還是剛出道的年輕演員嘛(或者還不算出道?)。美猴王的臉部表情不夠豐富,始終都是那個呆呆的臉譜,動作也不夠豐富,沒有「猴相」。記得有一次看《大鬧天宮》,忘了誰演的,那個美猴王也是,偷了酒喝後有一個覺得辣用手扇嘴的動作,結果那個美猴王酒還沒喝就扇嘴了。藝術從生活中來,所以要演美猴王喝酒,不妨去喝一口真白酒試試。《龍宮借寶》本來就是出場戲,不去說它了。 《玉簪記 琴挑》是第二個摺子,胡維露演潘必正,袁佳演陳妙常,值得說說的地方太多了。胡維露是岳美緹的學生,也是女小生,然而岳美緹見長的是賣油郎之類的「勞苦大眾」,象柳夢梅、潘必正這種風流倜儻之輩,別說岳美緹沒有這個生活背景去掌握,就算「得了真傳」的蔡正仁,還是有許多欠缺的地方。 當年俞五爺,是正宗書香門第出來,讀的是四書五經,說的是子曰詩云,他的成長道路,可以說就是柳夢梅、潘必正的成長道路,他就是天生的「公子哥兒」。俞五爺後來下海,演小生,當然是駕輕就熟,他有生活的背景嘛。而岳美緹和五爺比,她經歷了文化大革命,經歷了一幕幕的人間炎涼,她根本不可能有五爺的那些公子哥情懷(對不起,在這裡說岳老師壞話了),所以他演的賣油郎特別純樸真情,個人認為,岳美緹還是秦鍾演得最好,也是我極喜歡她的一個原因。再說蔡正仁,他也是好孩子,現在又搞團務,又搞黨政工作,他還能演戲都是一個奇蹟,但要他把一個「腐朽的、沒落的」「剝削階級」的「公子哥」演好,恐怕還是有難度的,個人認為,他的唐明皇還不錯,比較符合形象,「黨政一把抓嘛」,衹是他演的唐明皇,有點「上海男人」的味道。 回來說這個戲,胡維露太清純了,臉長得漂亮,嗓音尖細,蘭花指又翹得高,女人味十足,沒有崑劇小生的感覺,更覺得像是越劇。胡維露年經太低,怕是還沒見過什麼「壞男生」,連怎麼打情罵俏恐怕也是衹有耳聞,沒有目見。所以,她演的潘必正,總有一種「嚇勢勢」的感覺,怕這個潘必正「調戲」陳妙常會嚇得臉紅,會嚇得落荒而逃。在這點上,雖然黎安也「嫩」,但就要好得多了。 袁佳我本來對她沒有印象,衹是覺得扮相「大」了一點,看上去身材大、臉盤大,於是感覺上年紀也大了(雖然她應該很年輕)。這樣一來,琴挑便變成了「小弟弟調戲大姐姐」,從整老戲來看,袁佳也的確稍稍老練一點,真有點「大姐姐帶壞小弟弟」的感覺。我倒覺得,可能湯潑潑演會好一點,她個子小人小,看上去可愛。 說說戲吧,陳妙常請潘必正彈琴,有一個起身和潘換座位的動作,兩人相對而過,潘必正輕撞陳妙常,看俞五爺演,是輕輕地走過去,貌似無意實則有心「非常輕」地撞到陳妙常,並沒有撞開,而是「粘」在一起「一秒鍾」,然後讓開的動作,這樣才把潘必正的「壞」和「有意無形」演得恰到好處。到了胡維露這裡,那是老早「瞄準」好了,直直撞過去的,動作如此之大,陳妙常居然沒有事先躲開,而是任他撞得人退了開去,陳妙常也太過那個了吧。五爺的撞是實撞,胡維露的撞是虛撞(我的角度看上去沒撞實),但感覺上五爺的那下撞,全在有意無意之間,拿捏得好。 這是一撞,還有一撞是陳妙常彈琴時,潘必正撞了一下桌子,五爺的演法是「不小心」「推」到了桌子,而胡維露給人的感覺是聽不懂琴,又沒事可幹,那就撞桌子玩吧,這就有點誇張了。要知道,那是張琴桌,不是紅木八僊桌,不用這麼著力的。 細節的地方有許多值得探討,陳妙常的那把琴太短,放在桌上的時候,太靠桌子中央,右邊沒有留出來(琴穗就垂不下來了)。還有一個細節,潘必正走到陳妙常桌前,陳妙常唱「僊郎何處入簾櫳」,兩個一起離開桌子,望空拜月,這就不知是何出典了,倒讓我想起《佳期》中的那句「上前參拜」來。 來說說五爺的《琴挑》吧,五爺的那幾「好說」、「這也難道」、「僊姑呵」是我平時經常模仿的,蔡正仁的是照學的,還有點味道,然而年輕人的唱法裡,沒法搬了,聽著就覺得缺了點什麼。五爺在演這齣戲的時候,可以用「專心致志」四個字,他很專心地聽陳妙常的琴,很專心的聽陳妙常的說(唱),正因為他的專心,兩個人時常有交流,戲的交流,眼神的交流。然而在這次《琴挑》中,兩個人彷彿是各自演各自的戲,全無交流,給人的感覺是說書中唱開篇,一個人唱,另一個象泥菩薩端坐。 說完《琴挑》說《浣沙記 寄子》,戲好,唱得還不錯,最可愛的就是湯潑潑,人長得小,臉也小,扮相更小,在臺上跳跳蹦蹦,活脫脫就是一個哪吒再世,昆團哪天要排《鬧海》(潑潑已經演《水鬥》了,和《鬧海》可以湊成一對),哪吒非潑潑莫屬。 第四個摺子戲是《艷陽樓》,嚴格地說,這不是個摺子,而是整個戲,前後共有七場(不是記得很清楚),這齣戲是昆團新排的,明顯配合得還不夠,失誤也不少,特別演高登的大面,雖然扔槍還是接住了,但總的來說下盤不穩,在臺上晃來晃去的,還有得好練了。 下週昆團要在天蟾演《艷陽樓》,預祝他們成功。

崑曲院小鬼成災 排新戲尚欠磨合

&mp04/06/07 週末(4月6日),昆團又有戲了,這回是菩薩蠻通知的,我尚未收到昆團的信,不知道是郵政的問題,還是昆團實在通知得太晚,好幾次都是「馬後砲」,等我戲都看了,才收到信。 有了上次《玉簪記》的經歷,這回不敢怠慢,中午沒有回家吃飯,辦完了上午的事,把車開到瑞金醫院,停在樓下,在新亞大包囫圇吃了一點,就奔昆團了。 昆團的一樓,只要沒開場,向來熱鬧,於是問小王買票,小王告知還有《牆頭馬上》下周演,於是一半購買。 正買票間,金老師過來,握手、問好、寒暄,金老師說今天電視台來拍東西,他推薦我們接受採訪,因為我們一直帶著孩子來看戲,欣然接受。 ;#160; 上樓,有個人找著錄像機拍兩個小朋友,都穿著藍色長裙,很是可愛,大的比豆豆大一點,小的嘛,比豆豆小一點。 採訪了兩個小朋友,我們上場,胡亂說了一通。記者但凡問到豆豆,小傢伙一律以「還行」對之,也算個性吧。「喜不喜歡崑曲?」「還行!」。 開場後,那兩個小朋友坐在我們前面,小豆在後,一折過後,三個小朋友都出去玩了,後來又來一個小美女,范毅麗的女兒,於是四個小女生,樓上樓下、場裡場外地玩,不亦樂乎? 言歸正傳,說戲,當天的戲,都是以前昆團不常演的,對於年輕演員來說,估計是新排的吧,重點來說說《跳牆著棋》。 《跳牆》是緊接著《寄柬》的一折戲,在《跳牆》之後,就是《佳期》了,你想,送了情書最後成就好事,跳牆著棋說的就是收到情書之後的兩人(其實是三人)表現,是多少重要的一場戲啊! 前情回顧(《越獄》裡學來的),張生得了相恩病,雙文小姐說是開了個方子,專醫張生的病的,叫紅娘送去,其實乃是約張生半夜在花園見面。 此時,紅娘被蒙在鼓裡,紅娘被在原著中被蒙過好幾次,這是其中的一次。張生得了回柬(其實先有張生寄柬在先),詳出詩意,乃是小姐約他半夜見面,張生告訴紅娘,請紅娘周全。 現在的情形是這樣的:張生曉得三個人全知道,紅娘曉得三個人全知道,小姐只道張生知情、紅娘不知情,在這種情形下,張生要和紅娘演一出讓小姐覺得紅娘不知情的戲,張生又要和小姐演一出也讓小姐覺得紅娘不知情的戲,所以這一折,是兩出同時進行的戲,而不是一出。 待得晚上,張生來園,紅娘教他跳牆而進,小姐有點「嚇勢勢」,紅娘只得陪她下棋,把她穩住在花園,卻又不能叫穿。及至張生出現,小姐佯怒,便「假作正經」在紅娘前演戲,張生一半是配合,另一半既要「表衷心」,又要「訴衷腸」,再要「聽衷聲」,試想,該有多亂?可是,再亂,也得演,也要演好啊!西廂記之妙,就妙在這「亂」字上。 跳牆,本是紅娘教的,來園,本是小姐叫的。但是張生在場面上,不能對小姐說紅娘教他跳牆,也不能當著小姐面對紅娘說小姐叫他來園。 想想看?該怎麼演?三角關係嘛,小姐對於紅娘,要有小姐派頭、卻又不失女兒嬌羞,紅娘對于小姐,要有尊從之心,也有調皮可愛;張生對於紅娘,乃是萬般感激,卻又不能「出賣朋友」,紅娘對於張生,愛才惜才,同情憐憫;小姐對於張生,有愛、有羞、欲言又止;張生對于小姐,或多或少總歸有點「急吼吼」吧? 這些關係,都需要演員來演出來,一句話、一個動作、一個表情、一個眼神,都是戲的元素,要充分地運用,來演出這一場大戲。 然而,在當日的戲中,絲毫沒有看出這些關係和交流,其中有個細節,小姐要紅娘拖張生見老太太,讓我們分析一下此時心態。小姐之所以這麼說,是說給紅娘聽的,不是說給張生聽的,那麼此時,張生應該是「似怕不怕」,這「怕」是演給小姐看的,「不怕」乃是心中有底。紅娘聽到,曉得小姐演戲做態,自然應該「賣力配合」,對於張生,當然不怕。 然而翁佳惠演的張生,從頭到底就是「怕」的,張生有啥好怕的?除了跳牆怕摔之外,還有啥?張生應該春風得意啊!你想,則收到情書,約後花園,要知道有後花園,就有「私定終身」的可能,高興還來不及呢!同時,張生又和紅娘達成「攻守同盟」,對於一個男人來說,美人搞定、媒人搞定,還怕什麼?當然不怕,應該大大的高興、得意才對。 從翁佳惠的演出,絲毫沒有看出張生的得意、高興,也看不出「洛陽才子」四字,那可是天下有名的「才子」。不像現在的好男兒,只會唱歌就行了,當時的「才子」,乃是一等一的人物,哪會如此「縮頭縮腦」的?翁佳惠上場,一看就是岳老師的學生,為甚?太老實,還是賣油郎的做派,要知道,張生並不是什麼「好東西」,玩玩普救寺,看到個絕色佳人,就能想出「借廂」找機會的傢伙,絕對不是什麼老實頭。 再來說鶯鶯,大小姐約書生,乃是「愛情沖昏了頭腦」,但總歸是小姑娘,膽子還是小的,不希望被人撞破的,所以要表現出對張生的「愛」,也要表現出對紅娘的「忌」,忌被紅娘撞破。 戲中又有一個細節,張生取出柬來,被紅娘傳交小姐,這一節,小姐見機關「差頭」穿破,當然又驚又急,張生見證據被奪,也該又驚又急,紅娘見小姐出爾反爾,想必又驚又急。三個「又驚又急」,不料到了三個演員的手裡,也是一點也沒演出來,小姐拿過柬來,不動聲色,好個「老吃老做」的樣子,張生見柬被奪,彷彿看戲,好個「事不關己」的樣子,紅娘見得柬失柬,不聞不問,好個「木知木覺」的,這麼有趣的一場戲,演成如此,也算是服了他們了。 說到《西廂記》,介紹演員、觀眾不妨去聽聽楊振雄、楊振言的彈詞,蘇州評彈一物,對於刻劃人物心理狀態,最是擅長,兩楊更是個中高手,把《跳牆著棋》演繹得絲絲入扣,不但把三個人當時怎麼想、怎麼說,交待得清清楚楚,也把三個為什麼要這麼想、為什麼要這麼做,也分析得詳詳細細,絕對不可錯過。 當日還有《打差》和《醉皂》,都是很有戲劇效果的戲,前者演得有點亂,後者也沒有演出趙汝州「不敢欺,乃是天下第一的才才才子喲」的感覺來,倒是黎安這回對個皂隸聲色俱厲,不像見到沈美眉那樣怕了,合著他就怕沈美眉一個。 《白水灘》的演員,功底不錯,就是上次演孫悟空的,乃是小豆的偶像,戲完,小豆躥到後台,與王俊鑫握了個手,心滿意足矣!

牡丹亭賞評 之二

不知從什麼時候起,「痴迷」成了一個敏感詞彙,變成了一個貶義詞,本來,「痴迷」表現的是一種執著,一種追求,是一個多麼「可愛」的詞啊!就拿崑曲來說吧,愛好崑曲,就要做到「痴迷」兩字,我想,若是拿「痴迷」兩字去用到白先勇、顧鐵華先生身上,他們斷然不會生氣,必定欣欣然而受之。 我也「迷」崑曲,衹是不敢說「痴」,一個人,要有信仰,要有愛好,一旦有東西去「迷」,生活中就會平添出無數的「不亦樂乎」來。得知哪裡有彙演,不亦樂乎?覓得前輩絕唱,不亦樂乎?聽懂了一句雙關,會心而笑,不亦樂乎? 說《牡丹亭》吧,我就「不亦樂乎」地收集了多個版本,其中有CD、磁帶,有VCD、DVD,也有網上下載的MP3,更有我「親臨現場」拍的照片以及縈繞心頭的美妙絕響,怕是一輩子都忘不了的。 牡丹亭,在美國比較有名的幾場中,著名導演Peter Sellars花了一百萬美元在98、99年的時候,搞了一個「觀眾成群往外衝」的「後現代主義」《牡丹亭》,這齣戲,杜麗娘分別由華文漪和黃英兩人出演,這部牡丹亭,我沒有聽過,也沒有見過,找不到任何的影音聲像資料,衹是聽說在《幽媾》一齣中,導演讓杜麗娘在柳夢梅腿上「坐實」,這一「坐實」不要緊,虛的也給「做實」了。只知道黃英擔綱第二幕,那麼腿上的杜麗娘就該是她了,雖然沒有親見,但想像中,柳夢梅腿上坐了個矮胖杜麗娘,張大了嘴高歌,氣勢一定非乏,也一定「鬧」得可以。崑曲這玩意,定要兩人背對著廝磨,方有回味,一旦「坐實」,便無趣味。看來,洋人學中文很容易,但要他們享受那份「閉著眼睛想的獨狠」,就有些強人所難了。 說到黃英的大嘴,天差地別的是張洵澎的「癟嘴」,上海崑劇團於「昆大班五十週年」時,出了一套《中國崑曲音像庫》,該套作品,由周巍峙題詞,程十發題名作畫,實在是收藏佳品。這道「庫」,分別有10張CD和10張DVD,其中的《牡丹亭》一套2張DVD,便是由張洵澎出演的。整部戲,張洵澎都是抿著嘴慢慢哼來,從頭至尾嘴型幾乎不變,亦從未見齒,真真是大家風範,可謂爐火純青也。 那套DVD中與張洵澎配戲的是蔡正仁,上海崑劇團的團長,可能是「油水」太多的緣故吧,蔡團長近年來越發的胖了起來,大腹便便的柳夢梅,不管唱得如何,形象實在不敢恭維,沒有了青春年少的感覺,倒有些惡少調戲良家婦女的意思。 有人說,蔡正仁老了,老了扮相自然不好,這又使我俞振飛來,顧鐵華基金會出了一套VCD,其中有《玉簪記 琴挑》一折,是俞振飛88歲時唱的,雖說一開始臺步稍有踉蹌,可俞振飛實在把潘必正刻畫得好,看了幾分鍾後,便再不覺得是個老人在演,衹是覺得少年書生可愛得緊,調皮得緊。 俞振飛的調皮,早在一九五五年與梅蘭芳演齣電影版遊園驚夢時,就可見一斑了。記得其中有一段,柳夢梅雙手縮在水袖裡,在杜麗娘肩上推了一把、搡了一把,著實天真純情,倒不覺得在看男女歡會,更給人一種「兩小無猜」的可愛勁,真真發喙。這個版本的牡丹亭,最好配合梅蘭在一九六一年為中國戲曲學院戲曲表演藝術研究班的報告一起來看,那份告,梅蘭芳對遊園驚夢逐句講解,將表情、身段、部位、手勢做了詳細的分析,將此報告熟讀,再對照著看大師們的表演,方可知道什麼叫做「恰到好處」,知道什麼叫做「心靈的交流」。 梅蘭芳電影版裡,可以看到梅蘭芳的臺步,欣賞「飄著走」、「人移裙不動」的絕活。戲中,言慧珠飾演春香,活潑可愛,衹是言慧珠著實美麗漂亮,真真是演正旦而不是貼旦的料,那扮相竟比「死魚眼、水桶腰」的小姐好看許多。可是與梅蘭芳配戲,言慧珠就算再可愛,也衹能演丫環了。言慧珠實在是個可愛的人,記得小時候的語文老師說過「可愛」的意思就是「可以去愛,值得去愛」,言慧珠最「可愛」也是最「可悲」的是1966年的9月11日,她化好了妝,穿了戲裝,在胸前掛了一塊「我要唱戲」的牌子,於浴室自縊了。俞振飛痛失愛妻,慧哉!戲壇裡頓殞巨星,嘆兮! 與其說言三小姐是自殺的,倒不如說她是被那個只識花鼓戲的反革命家屬害死的。雖然那時含恨自殺的還有嚴鳳英、上官雲珠、小白玉霜等許多著名演員,然而,言三小姐的死,是她們中最華麗的,最令人扼腕的…… 說到花鼓戲,不得不說陳士爭了。陳士爭是一個湖南花鼓戲的演員,不知怎麼去了美國,又不知怎麼搭上了美國林肯中心,於是搞了一個「鴨子充鴛鴦」的全本《牡丹亭》,這場戲上演於1999年,共六場四天五十五折,戲臺、音樂比尊古制,基本上一桌兩椅而已,音樂也不像其它的好多版本用了西洋樂器,而是純用笛子領綱,配用中國絲竹。然而陳士爭忘不了他的花鼓戲,不但在過場中用了許多「花鼓歌」的調子,甚至把湖南話也搬上了崑曲舞臺,真是服了他了。這個版本最不了的是「春香」,實在是醜得可以,這都源於陳士爭「就地取材」,不但春香難看,他還用了許多其它地方劇種的演員,使得整部戲參差不齊,有點大雜燴的味道,倒蠻符合「美國精神」的。 好在男婦主角科班出身,分別是北昆的溫宇航與上昆的錢熠,錢熠雖說不是「當家花旦」,但總算是「喫過蘿蔔乾飯」的,演與唱,都還可以。衹是橫看豎看,只覺得好好的男女主角,偏偏給導演弄壞了。首先是服裝的設計,本來,杜麗娘的立領緊扣、水袖飄逸,很是美麗;結果在陳士爭版裡,杜麗娘穿了一件「繡了黃龍的鳳袍」,寬袍大繡,不倫不類之極。立領變成了無領,當然也沒什麼鈕子可扣了,肉露得一多,反而不變了,至於《山桃紅》中的「和你把領扣兒松」卻再怎生個「松」法。領口露點肉倒也罷了,怎奈也是《山桃紅》中柳夢梅居然把杜麗娘的衣服給「剝」了下來,而且繫帶還是杜麗娘自己給解開後,讓柳夢梅牽著衣袖才脫下的,看那杜麗娘心急如此,完全少了「半推半就」的意境,倒有些女朋友怕男朋友手笨,先把胸罩帶子解開的「體貼」,一開始便急成這樣,不知「俺可也慢掂掂做意兒周旋」,要待如何,衹能一笑了。那架勢,使我想到歐美電影來,男女主角進得房裡,女主角不等門關上,便脫起衣服來…… 陳士爭版還有一個缺點,就是錢熠唱得太咬牙切齒了,加之錢熠眼睛又大,眼白多眼黑少,待唱到《尋夢》《豆葉黃》「忑一片撒花心的紅影兒吊將來半天」時,雙手平舉,兩眼黠出,不似在演《牡丹亭》,倒活脫脫是一出閻婆惜的「活捉」了。 陳士爭版共十八個小時,保羅出的DVD衹有兩張,還夾了兩段評彈,《遊園驚夢》中居然沒有《梳妝》,想必是選輯DVD的人不懂戲的緣故吧。

京昆不擋

京昆不擋