2014年6月20日的《人民日報海外版》有一篇叫做《台灣”里長”是什麼:相當於居委會主任 沒有工資》,此文一開頭就說:「目前台灣一個團體正在發動『大家來選村里長』活動,令里長這個詞非常熱門。台灣的里相當於大陸的居委會,里長對應的就是居委會主任。里長不是公務人員……」。

短短的一段話,是很好的語文範例,我們仔細來看。第一句話,可以作為讓小朋友糾正病句的題目,「發動活動」四個字就是,一般來說「活動」是「發起」的,而「發動」的,則是「運動」「戰爭」,而且嚴格來說,「發動」帶有貶義,原作者筆下春秋,儘量把「選」這件事往貶義上帶,其用心良苦,實在是不要臉。

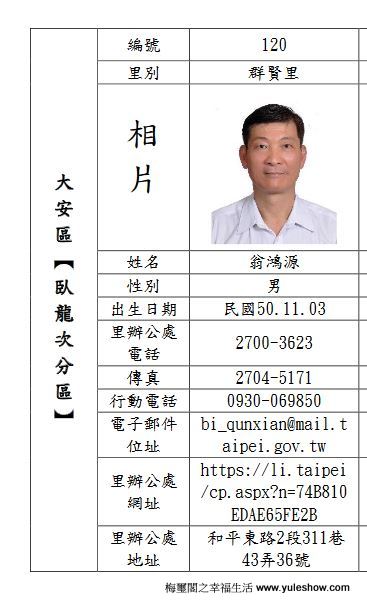

各位看官,我不是在去通化夜市前喫了頓「大安魯肉飯」麼?喫完飯出來,回身拍幾張照,發現邊上的墻壁有塊深褐色的大木板,板上寫着「群賢里資訊欄」,下面寫着「里長:翁鴻源」(打這遍文章時發現「鴻源」兩字的倉頡碼是一模一樣的,有趣),邊上附着里辦公處的電話,木板的下半部分有塊透明的有機玻璃板,裡面是各種顏色的資訊單頁,就是排好了版,直接打印在有色紙張上的那種,單頁的右下角有「翁鴻源里長蒺敬啟」,可見的確是里長辦公室的出品,而非「上級」統一印發的。

我自了一下,這些資訊有組織鄉鄰參加一日遊的(語文重點:「活動」用「組織」),有發起「參加區里家戶節電比賽」(語文重點,「活動」用「發起」,「區里」與「區裡」的不同)的,也有關於業餘技能培訓的……

我上網查了一下,臺北共分十二個區,總共有68個次分區包含456個里,這個「里」與上海的「里」是不一樣的,上海的里,通常是一條衖堂,就象我在北京西路的家,就是「平和里」。臺北的里,是一種是臺南的境差不多的概念,它往往是由幾個街區組成的,我看到的那個「群賢里」是大安區的,隸屬於臥龍次分區,是一個「凵」字形的里,當中凹下去的地方嵌着「群英里」,臥龍分區總共有八個「里」。

臺北有456個「里」,那就有456個「里長」,里長是選出來的,選不出人的話,則由里裡「遴聘」一人來擔任里長。按照《地方制度法》第59條,「村(里)置村(里)長1人,受鄉(鎮、市、區)長之指揮監督,辦理村(里)公務及交辦事項。」,所以里長不是選出來的民意代表,而是「公職人員」(臺北市政府民政局《里長權利義務篇》,是最低層級的地方官。文首的語文範例的第二個知識點來了,明明是公務人員,為什麼要煞費苦心地說不是呢?難道是會為了避免讓讀者得知最低層級地方官是可以用「地方民眾選舉」產生,而不是上級指派的?

里長每四年選舉一次,由里民選出,可以無限期連任,現在臺北最年輕的里長是84年(1995年)生的,而全臺灣最年輕里長的紀錄則是2018年時當選的桃園出現的,時年23歳的黃盈淇,而同時,她的母親就是前任里長。

根據《臺北市里長自治條例草案總說明‧臺北市里長自治條例草案法規影響評估報告》,里長選舉是臺灣民主深化的一個成果,同時反過來里長深入地方,也使得臺灣民主更加深化。臺灣的里長們,都有公開的生出年月日、辦公室電話、手機號碼和電子郵件,以便里民能夠找到他們。

里長在臺灣的政治中,特別是在鄉長、區長的選舉中,有着舉足輕重的作用,等有機會好好說。

相關網址:臺北市政府民政局《里長權利義務篇》 https://ca.gov.taipei/cp.aspx?n=3E43CD1A09FE5FA9