我真是太喜歡蘇州了,有一次我和丈人一起去蘇州,那時還沒有谷歌地圖,GPS倒是有的,是掌上電腦上的一個外置模塊,地圖是網友們自己做的,我從上海導航到蘇州入城,然後就用不著GPS了。

蘇州入城,走高速的話從東北角上進城,要是出青浦過收費站走機場路的話,從正南入城,反正進了城,我可以憑記憶,遊走在各個小街小巷。丈人很奇怪,問我:「儂哪能會得對蘇州介熟呃啦?」

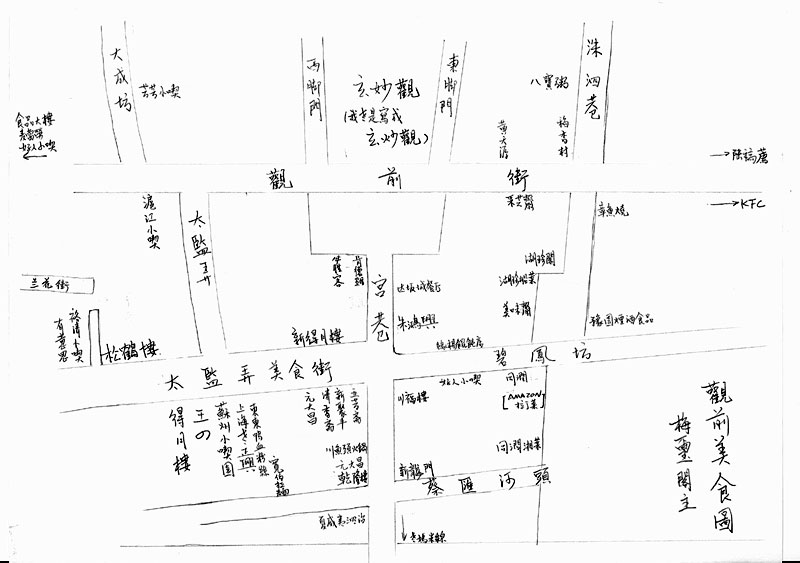

我不知道怎麼回答這個問題,丈人是蘇州人,小時候還在蘇州生活過,但依然是我帶著他玩,我甚至還在2004年的時候,憑記憶畫了一張觀前附近的美食地圖,估計大多數老字號應該都還在吧?蘇州俗語「喫煞太監衖」,這張圖上也有。

我真的對蘇州很熟,不但認識小街小巷老店老攤,還懂得蘇州的各種風土人情世井習俗,我甚至還會說蘇州話,當然,嚴格意義上,蘇州話是我的母語,上海話倒是第二母語,在我上小學前,一直說的聽的都是蘇州話,至少,是帶有大量蘇州詞彙蘇州語調的蘇州話。

蘇州話和上海話在用詞上,有很多相近之處,當然這是站在蘇州話是母語的基礎上;寧波的朋友會說上海話和寧波話近,甚至蘇北朋友也能在上海話中找到一大塊相近的地方。上海人一直標榜自己的語言中有許多外來語,什麼「司必靈」啦、「水門汀」啦、「蓋士林」啦、「司的克」啦,前幾天看一個叫做「蒼老思」的寧波話視頻博主,人家也很自豪寧波話裡有「司必靈」、「水門汀」、「蓋士林」和「司的克」。

有些事情,不要想當然,山東盛產一種「嘎啦菓」,是一種蘋菓,上海人覺得那名字太土了,其實那還真是個洋名,而且全稱是「皇家嘎啦菓」,因為英國女皇伊利莎白二世訪問澳大利亞時說這是她最喜歡的口味。嘎拉菓是澳大利亞人在1930年代培育成功的品種,並在2018年成為了美國產量第一的蘋菓,怎麼樣?還土嗎?土!

很多事情,不能想當然,我們上次就聊到過,不要以為堆積食材就是好東西,蘇州人是不會去喫禿黃油的,甚至三蝦麵都不會去店裡喫,那些「一百斤裡挑一斤」的三蝦麵,全是留著給上海人喫的。

蘇州人,最怕的就是被人認為是「洋盤」、「曲死」、「瘟孫」、「壽頭」、「衝頭」。先來看看這幾個詞是什麼意思,皆出於《清稗類鈔》:

「洋盤,凡事莫名其妙,受人欺騙而不自知者,與瘟孫略同。

瘟孫,或作瘟生,此輩無社會交際之經驗,自作聰明,而動輒喫虧,冥然罔覺,猶京師之冤桶、冤大頭也。

壽頭碼子,狀如瘟孫,而聰明不及,木訥過之者是也。

曲死,與壽頭碼子同意也。」

除了「衝頭」一詞《清稗類鈔》沒有收錄之外,我們可以看到,其它幾個詞,都是指「自作聰明或表面聰明而被騙」的意思,也可引申為「假懂行而被騙」,至於「衝頭」則是此類人物中的佼佼者,乃是特地送上門去被「斬」的。

我們都知道蘇州人「做人家」,但蘇州人的做人家,有一大原因就是不想被人認為「不懂經」,蘇州店裡的雞頭米,全是賣給外地人喫的,蘇州人知道到菜場買一斤,可以喫上好幾頓,是絕對不會到店裡去喫38元乃至68元一碗的,啥人去啥人就是「衝頭」、「洋盤」,誰還會去?

蘇州人把道理看得太透徹了,乃至於蘇州的糕糰禮盒至今還是論「斤」賣的,「包裝好看有啥用啦?又勿好喫到肚皮裡呃!」,這就是蘇州人的價值觀。

蘇州人好喫麵,但衹喫自己懂的麵,好一點的魚肉雙澆、雙燜麵(二塊燜肉或一塊燜肉一塊燜蹄)、滷鴨麵、爆鱔麵、蝦腰麵,推扳一點的油渣麵、肉絲麵、素澆麵和陽春麵,蘇州人喫麵,先喝一口湯,一口湯就可以知道這家店好不好。禿黃油拌麵?洋盤喫呃,別說禿黃油拌麵,就是早上喫拌麵,依然是洋盤,拌麵送清湯,早上的清湯是隔夜的。

時代是在變化的,陸文夫時代的頭湯麵,我上次就說過隨著煤氣加風大灶和自來水到灶以及壓麵技術的改進,已經沒有什麼意義了。如今的頭湯,是上午十點到十一點之間,新的湯頭熬好,新鮮的湯頭,那時的麵湯最好。求新追異的是瘟孫,默守陳規的是壽頭,要把握好這個度,不容易。

就算衹喫傳統麵,白湯加爆魚、鱔糊的,洋盤;紅湯點滷鴨、素澆的,洋盤。就算都點對了,湯麵中加辣的,洋盤,好好熬出來的湯,一加辣火全奪味了。有人要問,那為什麼桌上還有辣火瓶呢?那是讓你倒在小碟子中,蘸來喫的,不是讓你加到麵湯中去的。

難道蘇州人衹喫便宜麵?這和便宜沒關係,禿黃油、三蝦,在蘇州人眼里根本不是好東西,要是炒盆瓜子肉過橋,蘇州人也買賬的,何謂「瓜子肉」?塘鱧魚面頰肉也。想像一下吧,這玩意可沒阿里巴巴供貨了,全是活殺現切,而且清爽不膩,那才是蘇州的腔調。

瓜子肉太金貴,那就退而求其次,塘片麵,塘鱧魚開片糟溜過橋,先喫魚片再喫麵,這才是低調的享受。你想想,懂得應時應節喫塘片麵的蘇州人,會看得起清明節喫禿黃油拌麵的或冬至喫三蝦麵的嗎?被人看得起,是蘇州人做人的終極追求,絕對不是有錢就可以解決的事,在蘇州人眼裡,禿黃油麵加三蝦澆頭的,那簡直就是瘟孫中的戰鬥機了。

好了,好了,蘇州麵的故事,我可以說上幾天幾夜,我們來說個蘇州的小菜吧,或者說小點——蘇州滷汁豆腐乾。

在我的印象中,蘇州的滷汁豆腐乾,包裝好的衹有火車站有賣,而且還是在火車站的月臺上才有。好吧,觀前的供遊人買喫食的店裡也有。那時坐火車北上,蘇州無鍚南京都會停,月臺上永遠熙熙攘攘,有各種的東西叫賣,也有當地的特產,南京是鹽水鴨,無鍚是油麵筋,用竹簍裝的,而蘇州站,最受歡迎的,就是「津津牌滷水豆腐乾」,也是所有特產中最便宜的。

那時停站時間長,到月臺買點東西很方便,我記得八十年代時,那種豆腐乾是二角錢一盒,一個紙盒子,有底有蓋,可以分離。盒蓋上有顯眼的「津津」二字,是毛筆字,盒底里鋪著一張油紙,油紙上則有一堆比硬幣稍大的豆腐乾,黑黑亮亮的,盒中還會有幾根牙籤,可以用牙籤戳著喫。一盒沒有多少,與大人同喫,香香甜甜鮮鮮鹹鹹,不管南下還是北上,沒到下一站,肯定都喫完了。

後來,他們改了包裝,變成了二邊有舌頭打開側面的抽盒了,裡面也沒有了油紙,而是變成了真空塑料袋,沒有牙籤,也就沒有了靈魂,後來也就不怎麼喫了。

我至少有二十五年沒喫過那東西,或許還要更長,前幾天看朋友在微信群裡說起,我說我來復刻一個吧,這玩意難不到哪裡去的。

要說難,難在豆腐乾,津津是大規模生產,人家生產出來的豆腐乾就是那麼大小的,要復刻,得從挑選豆腐開始,那玩意,本質上是油豆腐,但又不能用現成的油豆腐,得從豆腐開始。

我選用的是老豆腐,嫩豆腐要炸死人的。買一塊老豆腐,切成比硬幣大一點的厚片,說是厚片,也就一公分不到點樣子,嗯,蠻厚了。

起油鍋炸,一開始,油溫不能過高,油溫高了外面被炸硬,就發不起來了。分二次油炸,第一次低溫炸,炸到有豆腐有點泡起,然後改成大火,把豆腐炸到金黃。

然後就容易了,我已經說過多次五香味的調製了,桂皮、茴香、香葉、丁香、乾辣椒,生抽、老抽、糖,當然,得加一點水,最後再收乾,我正好有茶葉蛋的湯,與炸好的油豆腐一起,加點糖一起燒。加了不少糖,茶葉蛋糖多會黏手,很討壓,而滷汁豆腐乾是個小食,甜一點沒關係,你又不用手拿,得用牙籤戳,忘了?

我前後大概燒了一個小時左右,一直是小火,除了最後十分鐘收乾湯汁。味道麼?相當好!就是小時候的味道,香香甜甜鮮鮮鹹鹹的,一邊看電視,一邊喫,很開心的。

後來,我還用過另一種豆腐,叫做「百頁豆腐」。百頁豆腐?那不是素雞嗎?不是不是,那是臺灣人弄出來的一種用來涮火鍋的豆腐,主要成分是大豆蛋白、大豆油、澱粉和蛋白粉,這是個什麼概念呢?就好比用牛奶做的奶酪和奶粉做的奶酪的區別。

百頁豆腐很有趣,我將同樣大小的百頁豆腐放到油鍋之中,薄薄的一層油,慢慢煎,百頁豆腐什麼反應都沒有。要是我用筷子去壓壓它,它靠近鍋底的一面就會膨脹起來,而另一面則沒有任何變化,翻個面再壓,慢慢地二面都會脹大,於是我一片片翻面,輕壓,不一會兒,有了一堆變大好幾倍的百頁豆腐球,放一下,它們全癟掉了,但尺寸卻大了一倍不止,邊上大一倍,面積可是原來的四倍呢!

然後同樣燒煮,口味是一樣的,然而口感有很趣,是一種「有韌性的嫩」,與傳統的豆腐乾、油豆腐感覺都不一樣,你看著它變成一個球,燒好了卻不是空心,而是非常實心的感覺,一點也不鬆,卻很嫩,然而也不是一觸即破的嫩,是入味且有實體的嫩,也挺不錯的,算是我開發了一種新的滷汁豆腐乾吧!